愛しのマルガリータ(後編)

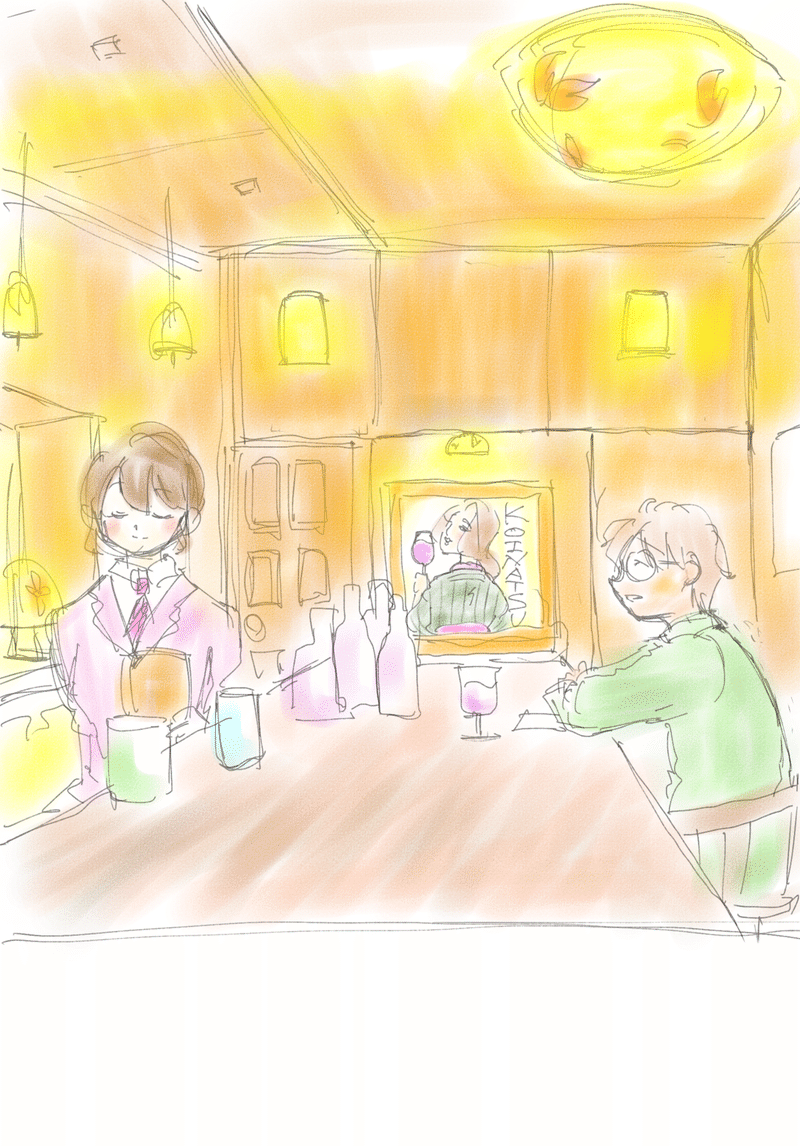

美しい音色に誘われ、僕はバーの奥へと入った。

落ち着いたモダンな内装、温かく光るガラスのランプ、二胡を奏でる大きな…

いや、デカ…え?トトロ?

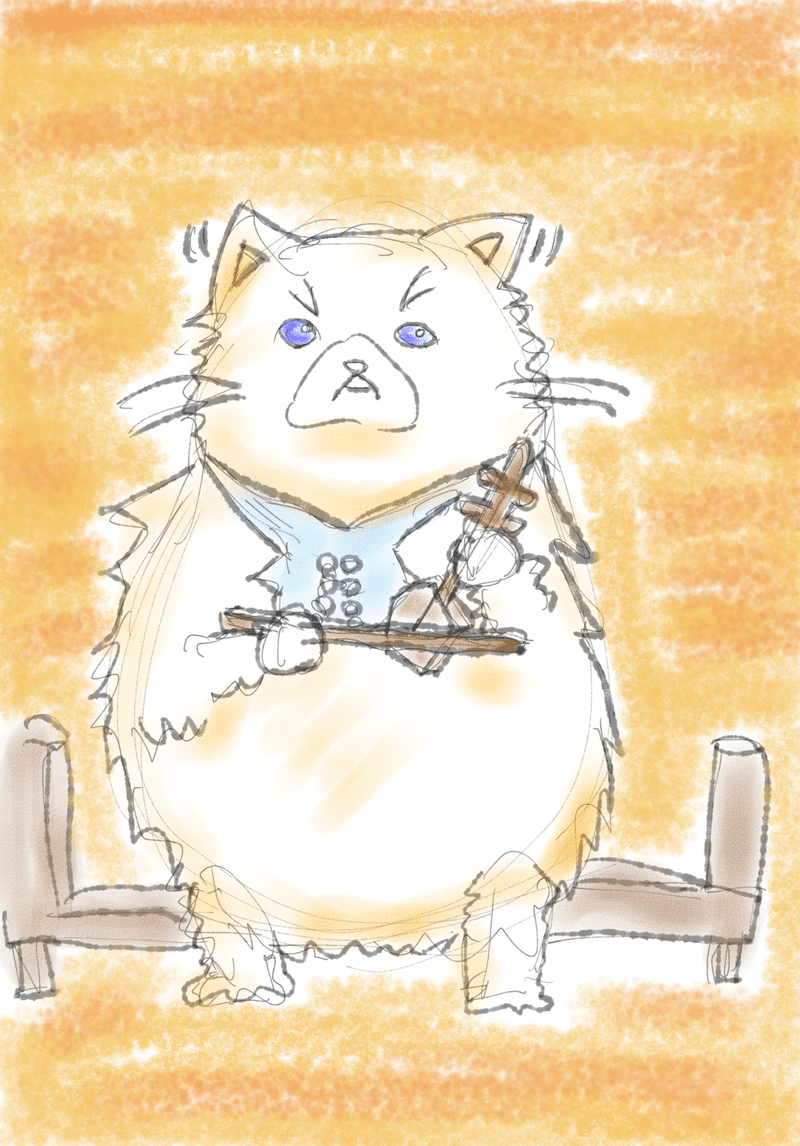

巨大なその白い猫は奥の古時計の隣の椅子に腰掛け、毛に埋もれてしまいそうな小さな二胡を抱え、肉球で弦を挟んでこなれた手つきで弾いている。白銀の毛並みは息を呑むほど美しく、拝みたくなるような神秘的な存在感を放っていた。

そんな未知の生物との遭遇。僕は動揺してしばらくそのまま動けなかった。

猫は可憐に曲を弾き終えると、美しいコバルトブルーの瞳をこちらに向けて何かを期待するように僕をじっと見つめてくる。僕は慌ててぎこちなく拍手をした。すると猫は嬉しそうに髭を震わせ、体育館モップのような大きな尻尾をゆらゆら揺らし、瞳が見えなくなるほど目を細めた。

鯉夏「お疲れだね、ナチョ」

僕は声のする方を見ると思わずハッとした。包み込むような笑顔を浮かべ、どこか落ち着いた雰囲気を醸し出す美しい女性がカウンター越しに凛として佇んでいる。とても不思議だ。見た目はどう見ても20代なのになんだかものすごく年上の人が現れた気分だ…。

鯉夏「お待ちしておりましたよ、七星さん」

七星「ん?どうして僕の名前を…?」

鯉夏「ここは悩める人が来れるバー。七星さんの名前も悩みも夕暮れ雲に映るから知っているんだよ」

七星「あはは。なかなか面白いセンスだねえ」

気づくと僕はカウンター席に腰掛けていた。どうしてだろう、彼女が現れると「そうか、一杯飲みにきたんだったっけ」と、まるで夢を見ているかのようなご都合の良い設定に自然となっていた。

彼女は微笑むと、カウンターにのそのそと入ってきた白猫の肩をそっと撫でた。

鯉夏「今日は遠出したんだ。ありがとうな、もうゆっくり休んでおくれ」

ナチョという猫はどこかしら躊躇うように尻尾を垂れ下げ大きい体を小さくしゅんとまとめた。

ナチョ「うに…」

僕は思わず反応した。「うに」だと…?

鯉夏「ああ、大丈夫。私から彼には伝えておくさ」

彼女がそう言った途端、その白猫はたちまち小さくなり、そして三島青年から渡された小さな黒い猫へと変貌し、時計の隣の椅子でマリモのように丸くなって眠ってしまった。

僕は目の前の摩訶不思議な現象に、きっとこれは夢なんだと自分に言い聞かせ冷静を保っていた。彼女は労うように笑うとボトルの栓を抜きお酒を作り始める。

鯉夏「あれはナチョが変化した姿さ。ナチョの鳴き声を聞けば、ここにくることができるんだ」

七星「そ、そうなんですね」

よくできた夢の設定だ。彼女が背筋を伸ばしてシェイカーを振る仕草に見惚れながら僕は合わせて答える。

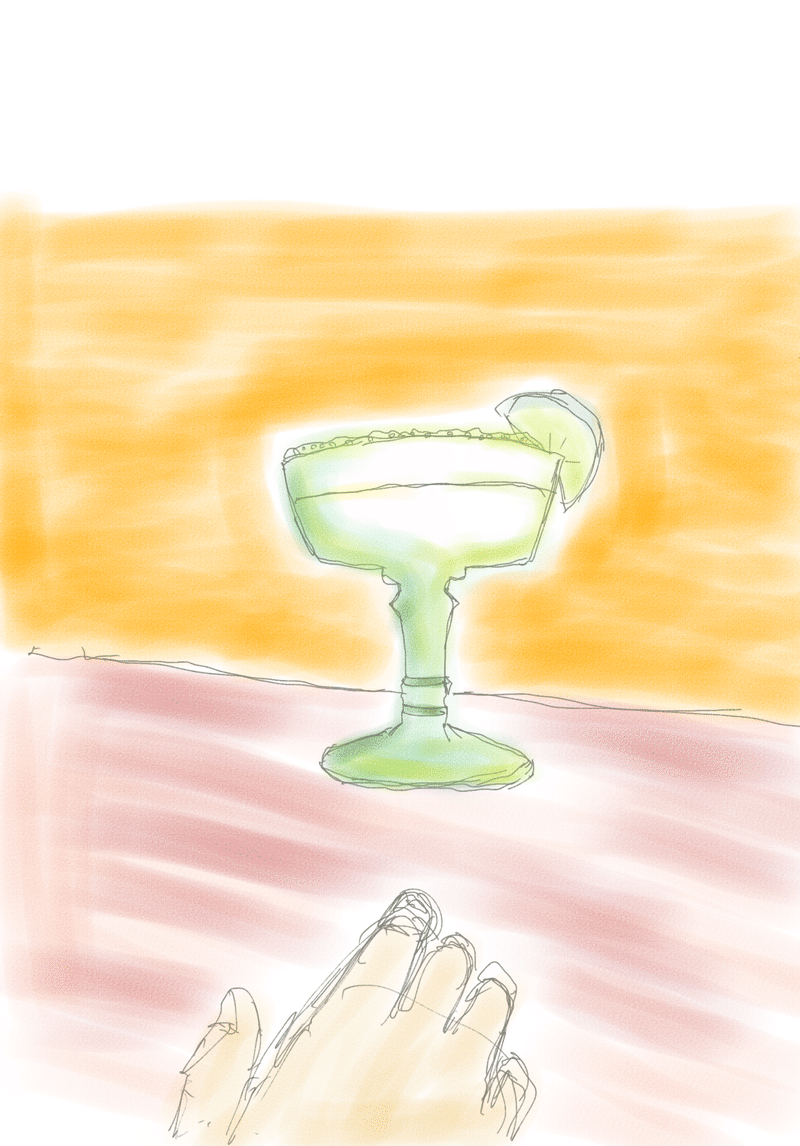

彼女は仕上げにグラスにライムを挿すとスッと僕の前へ差し出した。

鯉夏「どうぞ、飲みなせう」

初雪のように積もる塩に囲まれた湖は白く輝いていた。

七星「マルガリータか」

鯉夏「これが今の七星さんにはぴったりだと思ってね」

七星「ピッタリ…?」

彼女はそういうと後ろの棚から小さな袋を取り出し、中身をお皿にもる。

鯉夏「マルガリータの名前が付けられた一説に、ロサンゼルスのバーテンダーが亡くなった恋人を偲んで彼女の名前をつけたと言われてるんだ」

七星「マルガリータは恋人の名前だったんだ…。でどうしてこれが僕にぴったりなんですか?」

鯉夏「過去や、遠い人を偲んでいる七星さんに合っていると思ったのさ。でも大丈夫、七星さんの猫は家出してもいつかは帰ってくるよ」

彼女はそう言いながらエメラルドの色をした小洒落たお皿を僕の前に差し出した。ふと見ると、どこかで見たことのあるクッキーが並んでいる。

気を取り直して僕は聞く。

七星「それも夕暮れ雲に映っていたんですか?」

鯉夏「ああ、全て映っていたよ。出て行ったのは本当は猫じゃなくて娘さんだっていうこともね」

夢の中だとわかりつつも、僕は驚いて一瞬言葉を失った。だけど彼女の柔らかい笑顔を見るとまだここに来て時間は経っていないけれど、なんだか話してもいい気がしてきた。

僕は一口マルガリータを口へ含む。するとその爽やかな甘みがじんわりと胃に広がり、疲れが肩から蒸発していく。はあ、と少しため息が出た後、僕はゆっくりと話し始めた。

七星「娘とはすごく仲が良かったんです。よくバイクで2人乗りして色んなところへ出かけてた。…だけど高校3年生の時、娘は美大に行きたいと言い出して。僕は4大以外へ行くなら学費は出さないと言って…それから確執ができてしまったんです」

茶色いフィルムが紡ぐように、僕の脳裏に過去がカラカラと映像で流れていく。

七星「卒業式の日、娘は突然僕の前から姿を消しました。慌てて捜索願も出したんですけど、不受理届けを出していたみたいでね。警察は動きませんでした」

お酒が回っているためか、目頭がじわじわと熱くなった。少しくらいセンチメンタルに浸ってたってここなら許してもらえる気がする。

七星「今、娘がどこにいるのかも、何をしているのかもわからない。ただ、ひどい言葉ばかり言ってしまったことを毎日のように後悔しています。…しばらく経てば帰ってくる、そう信じて月日は流れて行きました。だけど娘は帰ってこなかった」

七星「そんなある日、僕は体を壊して入院しました。正直、これはチャンスかもしれないと思ったんです。娘はきっとお見舞いに来てくれるだろうって期待しました」

…でも、待てども待てども娘は現れなかった。結局来てくたのは長年僕の授業を受けてくれてる学生1人だけでした」

鯉夏「その時、その学生から本を頂いたんだよね?」

七星「あはは。それもお見通しなのか。おすすめの本だと言って、マイナーな小説をくれたんです。三島くんといって独特な学生でしてね」

鯉夏「その本、読んだのかい?」

七星「うん、面白くはなかったけど、印象的だったかな」

鯉夏「とある本をきっかけに自殺を思いとどまった少年が作家を目指す話、だったよね」

七星「君も読んだことあるの?」

彼女は微笑むと、カウンター奥の天井からぶら下がっている紐をクイっと引っ張る。すると上からガラガラと本棚が出てきた。彼女はそこから一冊の本を取り出すと僕のところへ持ってくる。

鯉夏「この本、七星さんが書いた本ですよね?」

僕は驚いて目を丸くした。「琥珀色のキャンパス」というタイトルの大学生の恋愛を描いた一冊だ。少し恥ずかしい気もしたのは、それが昔僕が書いたものだったからだ。実は教授になる前は本気で小説家を目指していた時期があった。しかし凡なる脳から才を絞り出せない苦しみ、肺が焼けただれるほどの嫉妬、精神の歯車を狂わせる明日への不安。日々拭えない炎にあぶられ、打ちひしがれ、のたうち回っていた。全身が焼け焦げて身が縮まった頃、やっと僕はその道を諦めることができた。娘が美大に行くのを諦めさせたかったのは、自分と同じ苦しみを味わってほしくなかったからだと思う。

七星「一度だけ出版できたんですよ。よく持っていますね、驚いたよ」

マルガリータが少しほろ苦く感じた。あの頃の心労も憂いも、魂を燃やしていた記憶は、時が経てばお酒のいい肴になる。まあこんな素敵なバーで過去に感傷する夢も、たまには悪くない。

鯉夏「どこで自分の言葉が人を傷つけてしまうのかわからないように、どこで自分の言葉が他人を救っているのかもわからないものだね」

彼女は小説を見ながら感慨深そうにその言葉を言った。僕は何のことか分からなくて聞き返そうとした時、視界に入ったクッキーを見てコツンと頭をとつかれたように記憶を思い出した。このクッキーは三島青年が僕によく届けにくるものだ。

鯉夏「七星さんも、案外気付いてないことが多いかもしれないね」

七星「このクッキーは…」

鯉夏「美味しいだろう。中にローズマリーが入ってるのが斬新だ」

彼女はクッキーが入っていた袋の裏を見る。

鯉夏「作り手は、マリという女性だそうだよ」

僕は、ハッとして息を呑んだ。昔娘とローズマリーを入れてクッキーを作った記憶が溢れ出した。僕は娘の名前にちなんで、それをマリクッキーと名付けていた。

鯉夏「ずっと気付いて欲しかったのかもしれないね。娘さんもまた、遠くで七星さんを偲んでいる」

七星「でも、どうして、三島くんが…」

鯉夏「さあ」

彼女はいたずらにクスクスと笑うとゆっくりと空になった僕のグラスをとる。

鯉夏「では、また来週もお待ちしているよ」

ふと気づくと、講義室の壇上にいた。

あたりを見渡すが誰もいない。ハッと思い出して腕を見るが、そこに黒い猫の姿はない。

やっぱり夢だったのか、随分とリアルで楽しい夢だった。

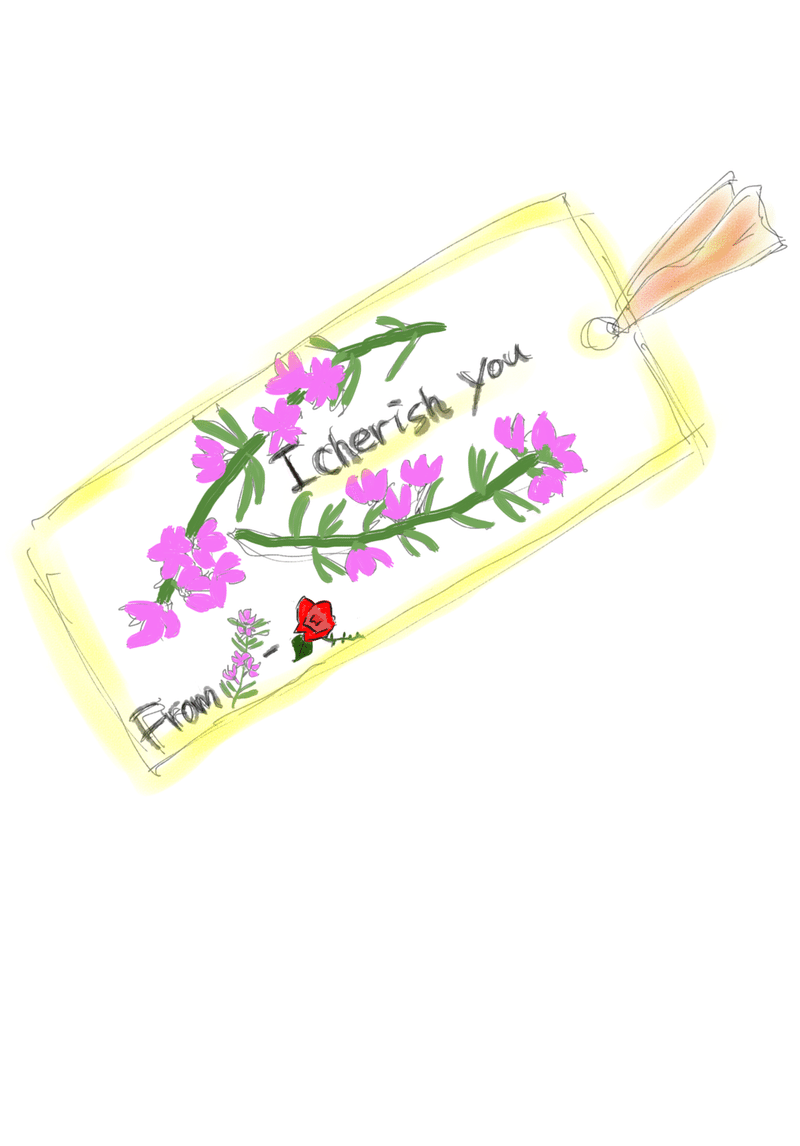

しかし僕はどうしても鮮明に覚えているその夢が気になって、家に帰って三島くんから渡された本を手に取ってみた。タイトルは「追憶」。ページを開くと、ひらりと一枚のしおりが床に舞い落ちた。僕はそのしおりを拾い上げそこに描かれている絵を見ると、たちまちぎゅっと思いっきり心が締め付けられた。

ローズマリーの花の油絵と「I cherish you」の文字。

これは娘から僕へのメッセージだった。この油絵も、英語で書かれた「あなたを大事に思っている」という言葉にも、どうして、今まで気づかなかったのだろう。

あれは、夢ではなかったのだ。

僕は居ても立っても居られなくて、家を飛び出してまた大学へと駆け出した。

三島くんは、娘の居場所を知っている。

もしあのバーが夢でないのなら、今までの三島くんの奇妙な行動が紐づいた。娘の作ったお菓子をくれたり、娘のメッセージが入った本をくれたり、猫を渡してあのバーに連れて行ったり…。全て、僕が気づくのを待っていたかのようだ。

たくさんの疑問が脳で糸が絡まるようにぐちゃぐちゃになる。

そもそも三島青年と娘はどういう関係なんだ?まさか…こ、恋人ってことは…。それはありえない。とにかく彼から全てを聞き出そう。

僕は銀杏の葉で染まるレンガ道をひたすら息を切らして走り続けた。

「愛しのマルガリータ」エピローグ

鯉夏「どうしてこのペンネームにしたんだい?」

私が「追憶」の本を棚から取り出すと、常連のお客様はこう答えたんだ。

三島「昔、影響された作家の苗字が「七星」だったから、それからとって北斗8星にしました」

ボサボサ頭の彼の名前を三島くんといってね。文学を専攻する大学4年だ。

高校生の頃、この世に絶望していた三島少年は、自らの命を絶とうとしていたところ偶然七星さんの本と出会い思いとどまったらしい。

七星さんはまさか自分の作品がきっかけで三島くんが死を選ばずにいるなんて、この先もきっと知らないままだろう。

三島くんは、ゆっくりとマルガリータを口に含んだ。

三島「ご縁って、面白いですよね」

鯉夏「時々びっくりするほど、縁ってすごいなあと思うことあるからね」

三島「…明日、彼女がとうとうフランスの美大へ行ってしまうんです。最後くらい、お父さんに会えばいいのに…いじっぱりですね」

三島くんはとても寂しそうに笑っていた。

椅子で丸まっていたナチョが目を覚まして、三島くんに気がつくと、寝ぼけ眼で嬉しそうにやってきて彼の椅子の下でまたスヤスヤと眠ってしまった。

三島くんもまた知らないまま終わるだろう。彼はナチョの恩人なんだ。

気づかないまま終わってしまうのは勿体ないことなのかもしれない。

気づくだけで世界が変わる。たった一言に、心を救われる。

それで今までのわだかまりが溶けるなら、素直に伝えられたらいいのに、マリさんみたいに回りくどい方法を選ぶ人も多い。三島くんも、恩人の七星さんに何かしたくて、恋人のマリさんの役に立ちたくて、色々と動いていたのであろう。

先日、マリさんがフランスへ行く前に、どうしても七星さんにマリさんの気持ちに気付いてほしくて三島くんはナチョを借りに来た。

まあ、これは私が七星さんをここへ連れてくるよう三島くんにアドバイスしたんだけどね。ナチョもまた、恩人の三島くんの役に立てることを喜んでいた。

みんな周りくどい方法を選んでいるな。

人間はなんて不器用な生き物なのだろう。まあ、だからこそ愛おしいんだ。

三島くんと、マリさんの話は、また程よくお酒が回った時にでも話そうかな。

今日はこの辺で、また来週。

(来週は冷徹の女上司が来店予定です!月曜夜は一緒に飲みませう^^)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?