80年代前半から半ばの洋楽

私の10代のころ。まだレコードとカセットテープしかなかった。

中学時代というのは音楽に目覚めた時代だったが世の中YMOやオフコースなどが流行していた。

邦楽を楽しく聴いたのは1年生の頃までで、その後はTVで「ザ・モンキーズ・ショー」というドラマが放送された。

とてもキュートでちょっととぼけたキャラクターのドラマだったけれど、必ず彼らの曲が聴けたのだ。それですっかり洋楽に魅了された。

ザ・モンキーズの曲に興味を持ったのでその後アメリカの曲を聴くようになった。最初に買ったカセットテープはザ・モンキーズのベスト盤だったと思う。

TVドラマでリバイバル人気を得たモンキーズは来日したけれど普通におじさんだった記憶がある。

それでも「ディ・ドリーム・ビリーバー」はいい曲だし今でも時折口ずさむ。

その頃TVでは「ベスト・ヒット・USA」が大好きで必ず週末見ていたのを覚えている。あの頃のミュージックビデオはドラマ仕立てが多く良く出来ていた。

はじめて購入したシングルはマンハッタン・トランスファー「ボーイ・フロム・NYシティ」で、LPはアース・ウインド・アンド・ファイアーの「天空の女神」だった。

今思えばルックスを全く見ていない。曲が好きだとしても渋すぎる選曲だと思う。なんにしても中学時代はそんなものを聴いていた。

当時のアメリカンチャートはジャーニーやリック・スプリング・フィールド、シカゴ等が流れていてそれを聴いていたがどっぷりと音楽に浸るようになったのはその後の波が来たときだった。

アメリカでイギリスのニューウェーブと呼ばれる楽曲が流行り出した。

ラジオで夜中に「ブリティッシュ・トップ20」を聴いた。私の音楽の好みの基本はここから始まる。

イギリスのニューウェーブは今まで聴いてきたロックやブラックミュージックとは全く違った。

エレクトリックボッブ。

デジタルの打ち込み音が大好きだった。(その名残は今もありアウルシティを聞いたときには80年代の再来かと思った)

ディペッシュ・モードやヤズーが出てきたときは完全降伏状態で何も手につかないほど夢中になっていた。ニューオーダーは遡ってジョイデビジョンも聴き、ソフトセルはマーク・アーモンドの好きなジョルジュ.バタイユの小説まで読んだ。私の知らない世界だった。

それでもまだLPの時代。

CDは短大に行き出してから。

アルバイトが出来るようになった私はCDプレイヤーを自ら購入して好きなCDを買い漁った。

最初はザ・スミスのアルバム。3枚目のアルバム「ザ・クィーン・イズ・デッド」。この頃アコースティックサウンドが流行っていてスミスの他アズティック・カメラなども好きだった。

ザ・クィーン・イズ・デッド」の中にある「心に茨を持つ少年」(原題:The Boy With The Thorn In His Side)は10代の私のこころを捉えて離さない曲だった。

モリッシーの歌声とマーのギターに私は何度もこのアルバムを繰り返し聴いた。

モリッシーには色んな影響を受けた。彼の好きな作家の本を読み古い映画を観た。

この時期まだ家にレコードプレイヤーがあり私は12インチシングルも買っていた。

モリッシーはジャケットにこだわりを持っていて好きな映画のワンシーンをジャケットにしていた。

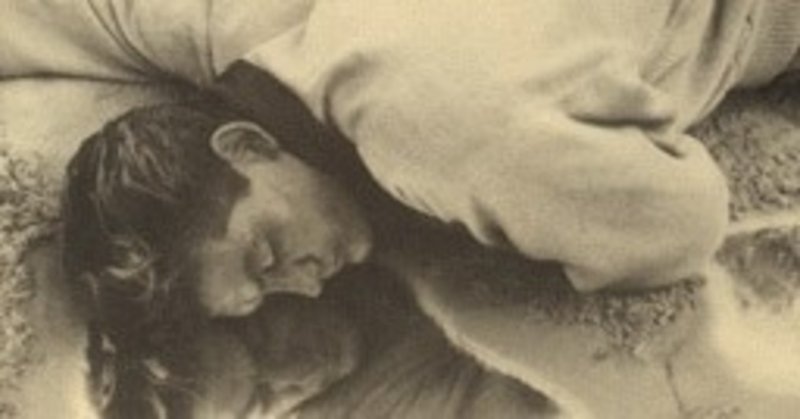

「ジス・チャーミング・マン」は映画「オルフェ」の主役をしたジャン・マレーが水たまりに倒れているシーンを使っている。私はこのカットが大好きで部屋にジャケットを永らく飾っていた。

以前映画「オルフェ」とその周辺について説明した記事をブログにあげたことがある。(最後に付けておくので時間があればみて下さい。かなりの主観バリバリなので恥ずかしいですが)

はじめてのCDのことを書こうとすると自分の音楽遍歴を書くことになってしまう。同世代に同じようなものを聴いていた人には懐かしいだろうが、きっとそうでない人の方がこのnoteの街には多いだろう。

時間を取ってここまで読んでいただいた方に感謝する。

ジャン・コクトーは詩人・小説家・映画監督・画家とにかくマルチな人でした。 私が高校時代熱狂的に好きだった方・・・。

「オルフェ」はギリシャ神話オルフェウスから来てます。

黄泉の国に行って奥さんを連れ帰ってくるって話ですが、古事記のイザナギ・イザナミの話に似ていて人間って考えることが同じと言うか、無意識の分野(潜在意識)ではみな同じことを知っていて、ただ顕在意識ではわからないのだと感じます。(ギリシャ神話はデメテルの話もそれに近いですね。こちらは連れ帰るのが母親の神様だけど)

特に「オルフェ」は主演のジャン・マレーが美しかった!

80年代のイギリスロックバンド、ザ・スミスのアルバムジャケットにもなった作品。

コクトーはマレーを良く使っていたので他のコクトーの代表作品にも出ています。

ジャン・コクトーは一つ一つの作品と言うより、絵画や小説など全てに触れて総合的になんでも器用にこなす凄さを感じて欲しい人です。

小説は「恐るべき子供たち」。これは萩尾望都さんが漫画化しました。

やっぱり少し芝居がかった感じがします。内容があり得ないよなと思うから余計に。まぁ、耽美小説的な。十代女子高生が読むには良かったのでした。

まだまだたくさんの記事を書いていきたいと思っています。私のやる気スイッチを押してくださーい!