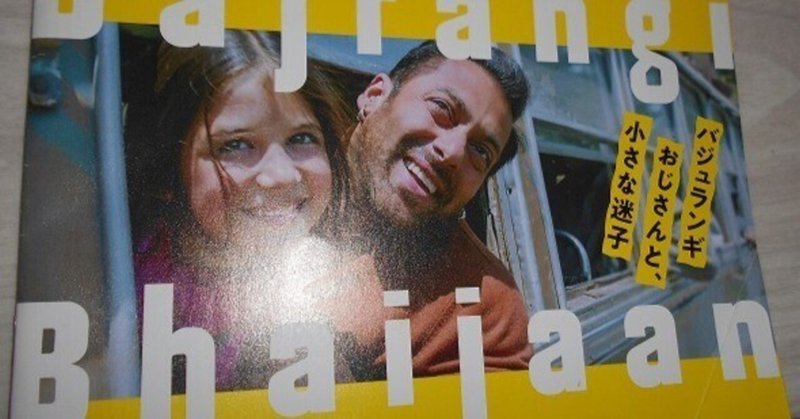

バジュランギおじさんと、小さな迷子~映画に見る全緘黙

一応・・・

世間様と、私の視点が、

かなりズレていることぐらいは、

認識しておりまして。

せっかくですので、

バジュランギおじさん再公開中に、

皆様に、

新たな視座を御提供出来ればと思い、

記事をUP致します。

誤解なきように、

お断りしておきますが、私!

「バシュランギおじさん」大好きですからね!

14~15回は見て、

その都度、ハンドタオル片手に、映画館で号泣してたぐらいで。

この映画の好き嫌いではなく。

検証したいのは、

映画の構成と言うか、

映画における「全緘黙(ぜん かんもく)」の扱われ方です。

緘黙とは

緘黙(かんもく)には、以下の2パターンあります。

①全緘黙=

器質的な障害があるわけではないのに、全く言葉が出ないこと。

②場面緘黙(部分緘黙)=

特定の場面や状況で、言葉が出ず、話せなくなること。

バシュランギおじさんに出て来るムンニーは、

全緘黙(ぜん かんもく)の女の子ですよね。

バジュランギおじさんの構成

「緘黙」に注目すると、

この映画は、

以下の4段階構成となっています。

-1)生まれてこの方、全緘黙

-2)全緘黙のまま、成長

-3)いろいろあって、迷子

-4)最後の最後に、

本人にとって衝撃的な/

あるいは

「どうしても!」声を出したい場面が発生

-5)突如、発声

馬を放つ

5段階を経て

「全緘黙の子供が、突如、声を取り戻す」という一連の流れは、

キルギスの映画「馬を放つ」でも、確認出来ます。

「馬を放つ」では、子供は迷子にこそ、なっていませんが。

・生まれてこの方、全緘黙

・全緘黙のまま、成長

・最後の最後に、衝撃的な場面に遭遇

・突如、発声

の流れは、一緒です。

クライマックスでの発話/発声により、

「全緘黙の子供が、声を取り戻す」というサブテーマを、

ドラマティックに仕立てることが可能なので、

映画的には、まあ有りかなとも思うのですが。

全緘黙の子供と言葉

医学的には、一昔前は

・緘黙(場面緘黙含む)は、大人になれば自然治癒する

と、考えられていましたが、

ところが、最近では

・大人になっても緘黙症が改善せず、

そのまま喋らないケースが一定数あり、

緘黙に対するこれまでの認識=成長につれ自然治癒するを、

根本的に改める必要があるのではないか?という意見があり。

こんな展開で

・全緘黙の子供が

・突如、喋り始めたら

医療関係や教育関係は、

<誰も苦労してないよな>と思うと同時に。

なぜ

-1)インドやキルギスで、同様の展開を見せる映画が作られているのか?

-2)日本や他国で、同様の展開を見せる映画が作られてるのか?

-3)日本や他国で、同様の展開を見せる映画が作られていないのならば、それは何故?

-3)インドやキルギス辺りで、全緘黙の子供が生じやすい(要は世間がそういう子供を認識しやすい)何か、気候、風土、民族風習的なものがあるのだろうか?

等々、

「バシュランギおじさん」を見て以降、

不思議で、不思議で、仕方がないのです。

製作サイド

「全緘黙」の子供というのが、

-1)映画製作サイドの意識に上がって来ない

⇒つまり、「全緘黙」の子供は隠れた存在

-2)障碍の取り扱いの問題で、

製作サイドとしては「扱いにくい」

⇒結果、「全緘黙」をテーマに映画が作られていない

等々、理由はいろいろ考えられるかと思うのですが、

皆さん、どう思われますか?

こんにちは。管理人のアムルタートです。「人丸先生の執筆活動を応援したい!」「アムルタートさんのコーヒー代の足しに!」御支援、大歓迎です。詳細はTwitterに記載しておりますが、安全安心なプラットフォームを求めて放浪しております。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。