【登壇報告+スピーチ全文】イベント「いま、それぞれの居場所から」(6/20)でお話しさせていただきました

こんにちは。Unicul Laboratory 共同代表理事の永野です。

去る6/20に、友人である遠藤忍さん(認定NPO法人Teach for Japanフェロー・福岡県中学校教員)とのトークイベント「いま、それぞれの居場所から」にて、お話しさせていただきました。

素敵なイベントでしたので、簡単にそのご報告をさせていただきつつ、私のスピーチ全文もご紹介させていただきます。

1.登壇のご報告

主催者の遠藤さんは、民間企業勤務を経て、現在は認定NPO法人Teach for Japanのフェローとして、福岡県の中学校で教員をされています。

過去にUniculのイベントに参加していただいて以来、共同代表理事の丸谷ともども、仲良くさせていただいています。

今回のイベントは、遠藤さんが「zoomに課金したので…」「誕生日なので…」ということで企画されたものです。(詳細はこちらより)

facebookで登壇者募集の投稿を見た私が、「面白そう!」と自ら手を挙げ、お話をさせていただくことになりました。

私の登壇セッションのテーマは「学校と社会をなめらかに」となっており、遠藤さんと登壇者3人(清田さん・植田さん・永野)からの話題提供と、パネルディスカッションを行いました。

全部で25名ほどの参加があり、当初予定していた2時間は余裕でオーバーし、3時間超のイベントとなりました。

私からは、2020年の世界を席巻している「コロナ禍」を、Uniculのメンバーとして、はたまたパラレルキャリアとして本業の仕事を抱えながら過ごす中で、どんなことを感じてきたか、そしてどんなアクションを起こしてきたかについて、「主体性」と「主体性を支える存在」をキーワードに、話題提供させていただきました。

遠藤さんや清田さん・植田さんからの話題提供も非常に興味深く、ディスカッションでも、

・学校と社会は本来的に「なめらかに」であるべきなのか

・これまでも「学校と社会をなめらかに」しようとしてきた取り組みはたくさんあるが、なぜそれが広がりきらないのか

・「たづな」を、学校や先生から生徒や外部の人々へ「手放す」ということ

・「主体性」をトレーニングする、安心・安全の場としての学校

・「主体性」は「好き」から生まれること、それと先生のメタ認知・自己認知の課題

などなど、未だに自分の中で消化しきれていないほど、たくさんの議論がありました。

話す内容をまとめることで、この3ヶ月を振り返るよい機会になりましたし、なによりも「真剣に教育に対して向き合っている方々」とのディスカッションはすごく刺激になり、大変有意義な時間となりました。

改めて、主催者の遠藤さん、登壇者の清田さん・植田さん、そして夜遅くにも関わらずご参加いただいたみなさまに、素敵な機会をいただいたことを、心より感謝申し上げます。

なお、遠藤さんが書かれた振り返りも、圧巻の文章力でイベントのエッセンスがまとまっておりますので、ぜひご覧ください。

2.スピーチ全文

以下、スピーチ(と言うと大げさで、実際は普通のプレゼンテーションですが)の内容について、全文を掲載させていただきます。

冒頭にも述べている通り「極めて個人的なこと」も含まれますので、お恥ずかしい限りですが、最近のUniculの活動の紹介もさせていただきましたので、お読みいただけると嬉しいです!

(なお、スピーチ中、本業についても少し触れておりますが、その内容は所属組織とは関係なく、あくまで個人的な意見・見解ですので、ご留意ください)

*******

「主体性」と「主体性を支える存在」:「コロナ禍」における”パラレルキャリア”の視点から

こんばんは。一般社団法人Unicul Laboratory 共同代表理事の永野あきほです。今日は、このような素敵なイベントで、ある意味、「極めて個人的なこと」をお話しさせていただく機会をいただき、大変感謝しています。

ちなみにいま、「極めて個人的なこと」と言ったのは、今日のわたしのお話のキーワードは「主体性」と「主体性を支える存在」なのですが、それはおそらく「少し普通ではない」生き方をしているわたし自身が、この「コロナ禍」の中で経験したこと、そして感じたことを、率直にシェアさせていただければ、と思っているからです。

さて、Unicul Laboratoryの代表として生きているわたしが、この2月から5月にかけて直面したのは、教育業界の激動でした。

激動は、2月27日に全国一斉の臨時休校が要請されたことにはじまります。そこからのバタバタは、おそらくえんしのさんが一番実感を伴って知っていらっしゃると思うので、わたしから話すことは止めておきますが、全国の学校現場では、休校の判断や児童・生徒への連絡、残っていた授業や卒業式・修了式をどうするかなど、様々な対応に追われたのだと思います。

さらにそこから、一部の学校では、休校の長期化を見据え、「オンライン化」への急激なうねりがはじまりました。まずは生徒の通信環境の整備やデバイスの確保、次は動画配信やzoomでの授業など、様々な困難に直面しながらも、「学びを止めるな」を合言葉に、全国でたくさんの教育関係者の方々が奔走されているのを、画面越しですが、目の当たりにしていました。

当然、わたしたちUnicul Laboratoryも対応に迫られました。3月に企画されていた首都圏の学校や福岡でのイベントは、まもなく中止になりました。3月中旬には、2020年度の会津や伊那谷での事業の実施に見通しが持てなくなりました。実際、4月に入り、会津は中止が決まり、伊那谷は秋以降へ延期となりました。

その中で、わたしたちも「オンライン化」へ舵を切ることになります。3月末から団体内で「毎週土曜日の夜にゆるっと集まってはただ延々とだべる会」をオンラインで開催していたのですが、「ワークショップにストイック」なわたしたちは、突然ミーティングモードに切り替わることもしばしばです。4月4日土曜日の深夜の議事録に、「4月18日にオンラインでワークショップをやる」と決めた記録が残っていて、本当にその日に実施にこぎつけたのでした。

さて、その傍ら、国家公務員として、国際経済・国際金融に関わる仕事をしているわたしが直面していたのは、未曾有の状況にもがく世界の姿でした。

2月下旬から、市場の相場の変動が激しくなると、毎日Financial Timesの記事を眺めては、肝が冷えるような日々が続きました。3月中旬に、欧米で感染者が急激に増加し、いわゆるロックダウンと呼ばれる措置を取る国が増えてくると、市場は大荒れになりました。毎日、アメリカの朝がはじまるころに家に帰り着いては、「ニューヨーク市場、株価大暴落」というニュースが飛び込んできて、「明日、世界はどうなっているのだろう」と思い、眠れない夜が続きました。

結局、市場の大荒れは3月末には一旦落ち着くのですが、そこからは「人類が急いで解かなくてはいけない、しかし簡単には解けない問題」が迫ってきます。感染症の拡大状況も不透明、世界経済の見通しも不透明、その中で世界や日本の経済をどう支えていくか、という問題です。4月以降、変わらず激務の日々の中、わたしは途方も無い問題を前に、立ちすくんでいたのであり、いまもまだ、薄もやの中にあるかもしれない答えをつかむことはできないままです。

さらに、そんな途方も無い問題を前にしたわたしは、働き方の大転換も余儀なくされます。緊急事態宣言以降、十分なテレワーク回線の確保もままならないまま出勤者の削減を迫られ、大好きなチームメンバーはバラバラになってしまいました。1人東京の小さな1DKの部屋に篭り、画面の向こうの広大な世界と向き合うというのは、なんとも不思議で、奇妙な経験です。

そんな「コロナ禍」を、本来この組み合わせはありえないような2つの領域で経験してきたわたしが、この3ヶ月を振り返って感じたことは、冒頭に紹介した「主体性」と「主体性を支える存在」というキーワードに、一つ、集約できるのではないかと思っています。

まずは、これからの社会では「存在しない問いを立て、存在しない答えを模索していく」という究極の「主体性」が求められていくだろうということを改めて痛感しました。

思い起こせば、わたしが生きている中でも、2001年の同時多発テロ、2008年の金融危機、2011年の東日本大震災、そして2020年の「コロナ禍」と、10年に一度以上のペースで「危機」が起こっていますし、今後も起きると思った方が良いのでしょう。中には、今回のように、直近の事例が参考にならない危機もあるでしょう。そのような危機に直面するたびに、人は「存在しない問いを立て、存在しない答えを模索する」ことを余儀なくされるでしょう。

また、今回の「コロナ禍」は、教育と仕事のデジタル化・オンライン化をますます加速させていくでしょう。つまり、教室にいれば学んだことになる、職場にいれば仕事をしたことになる、という時代ではないということです。その中では、自ら「主体性」を持ち、学びの内容や仕事の内容、そしてその先の方向性をデザインしていくことが、ますます重要になっていきます。

しかし、「主体性」とは、とても厳しい言葉だと思います。わたしはある程度「主体性」を身につけている人間だと自負していますが、一方でその「主体性」を保ち続けることは、とても難しいことです。「存在しない問いを立て、存在しない答えを模索していく」ことが必要になる社会では、なおさら難しいことです。

では、そんな、教育と国際経済・国際金融の2つの世界で、「存在しない問いを立て、存在しない答えを模索して」きたこの日々を、わたしはどのように乗り越えて、ここまでくることができたのでしょうか。

それは、「主体性を支える存在」がいたからだと、あるとき気づきました。

教育の世界のわたしは、教育界が動いている、どうすればいいのかわからない、でも何か動かないと一歩も前に進めない、と悩んでいました。4月4日の深夜、そんなもやもやをぶちまけたとき、Uniculのメンバーがわたしの「主体性を支えて」くれました。だから、前に進んで行くことができました。

国際経済・国際金融の世界にいるわたしは、ある4月の夜、難しい課題を投げかけてきた人と、3時間半も「ああでもない、こうでもない」と激論を交わしました。ひょっとしたら、わたしはその人の「主体性」を支える存在だったのかもしれません。

「主体性」を持っただれかと、その「主体性を支える存在」が対話をする中で、「存在しない問い」を形にし、「存在しない答えを模索していく」というプロセスは、これからの社会では、ますます重要になってくるのではないでしょうか。

ところが、教育の世界において、これまで「主体性」を育む必要性は叫ばれてきましたが、「それを支える存在」を見つけたり、つくり出したりすることには、あまり焦点が当たっていなかったように思います。

ここから、わたしの話は、「学校と社会をなめらかに」という、今日のイベントのテーマとつながってきます。

仮に「主体性を支える存在」を見つけたり、つくり出したりするとすれば、それは必ずしも学校の中だけである必要はないのです。むしろ、「存在しない問いを立て、存在しない答えを模索していく」社会では、学校と社会の垣根を取り払って、様々な人と主体性を支え合えることが、重要なのではないでしょうか。

では、具体的に、どのように「学校と社会をなめらかに」していけば良いのでしょうか。最後に、Uniculの活動の紹介も兼ね、3つほど、ありうるアプローチを紹介したいと思います。

1つは、教育のシステム自体を変えていくことです。「コロナ禍」で教育のデジタル化・オンライン化が加速し、また社会の変化に伴い、学ぶべき内容が変わっていきます。その中で、足元ではオフラインとオンラインのベストなバランスを追求していくことになると思いますし、そもそも「学校」自体を全く異なる姿に変えていく必要があるかもしれません。その中で、必然的に、学校と社会は「なめらか」になっていくでしょう。

もう1つは、これまで通り、ボトムアップのアプローチをとっていくことです。残念ながら、教育のシステム自体を一気に変えていくことは、難しいことです。であれば、「学校と社会をなめらかに」するためには、とにかく「やってみる」を続けるしかないのだと思います。

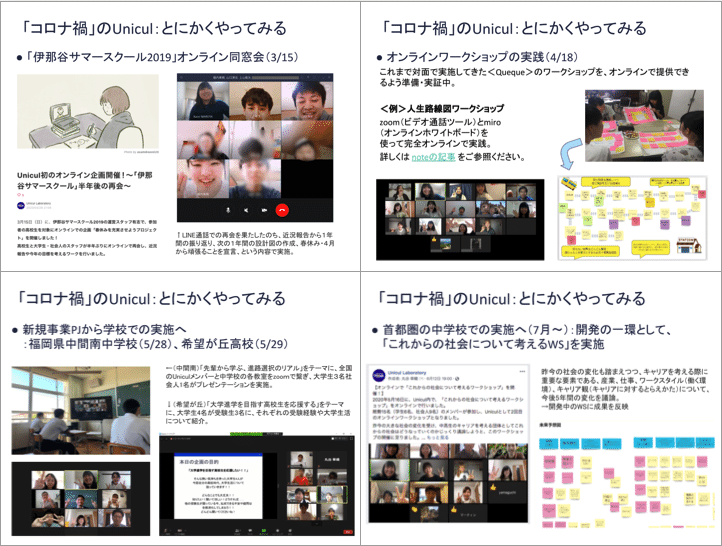

Uniculは、「コロナ禍」の中でも、様々な試みを続けてきました。

直近では、まず3月に「伊那谷サマースクール2019」に参加してくれた高校生を対象としたオンライン同窓会を実施しました。突然の休校で、退屈したり、進路に不安を覚えている子がいれば、と考えての企画でした。

4月には、学校に持っていくならまずは団体内で、ということで、オンラインワークショップの実践を開始しました。実は今日、この裏で、4種類目の実践が行われています。

そして満を持して、5月からは「新規事業プロジェクト」を立ち上げ、いくつかの学校の先生にヒアリングを行いました。結果として福岡の中学校・高校での企画が決まり、それぞれ5月末にオンラインで学校にお邪魔したところです。

さらに、夏以降、首都圏の中学校で本格的なオンラインでのワークショップを提供することになりました。これは、1月からもともとのプログラムをアップデートする形で企画を進めていたもので、4月の初回実施は延期となってしまいましたが、7月からオンラインでの企画として、改めてスタートさせるものです。

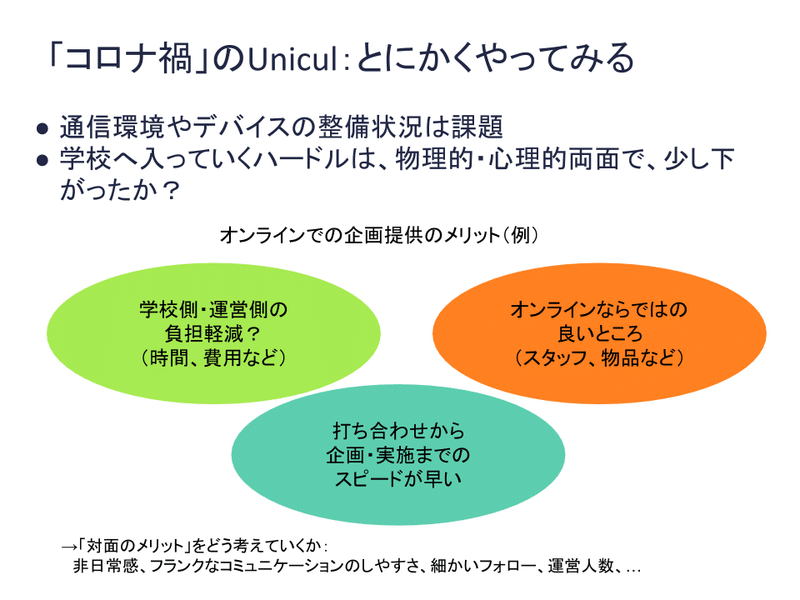

当然、学校や地域ごとに通信環境やデバイスの整備状況に差はあると思います。しかしながら、今回の休校措置を機に、これまでデジタル化・オンライン化とは縁のなかった学校や先生も含め様々な取り組みがはじまっており、そのおかげで、わたしたちが学校へ入っていくハードルも、物理的・心理的の両面で、少し下がったような感覚を持っています。たとえば、多くのメンバーが首都圏に在住する中、わずか1〜2週間で福岡での企画を実施するというのは、これまでには考えらなかったことです。「学校を社会をなめらかに」する、絶好のタイミングになっていくかもしれません。

そして最後にお伝えしたいのは、このように「学校と社会をなめらかにする」使命を持ったUniculという団体そのものや、一緒に活動するメンバーそれぞれが「主体性を支える存在」でありたい、ということです。

Uniculの持っている<Queque>というワークショッププログラムは、進路選択における「主体性」を育むことに焦点を置いています。また、そのワークショップを提供するわたしたちのビジョン・ミッションは、「納得感」と「オーナーシップ」であり、「未来を描き、切り拓くチカラ」となっていて、まさに「主体性」にまつわる言葉だらけです。

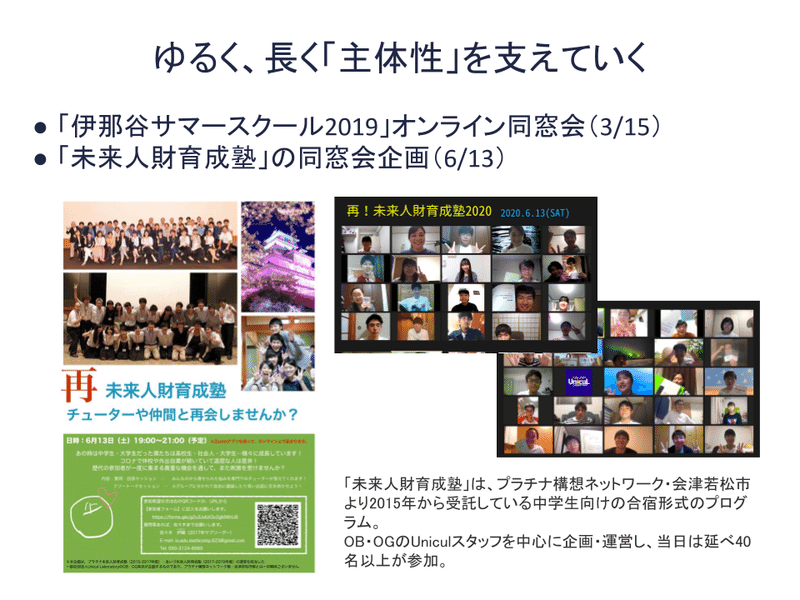

しかしながら、先ほど申し上げた通り、「主体性」は「主体性を支える存在」と背中合わせです。だからこそまずは、Uniculの提供するプログラムに参加して、「主体性」を学んでくれた中学生や高校生にとって、ゆるく長くその「主体性を支える存在」でいたいと思っています。

伊那谷の同窓会企画に加え、ちょうど先週、会津の同窓会企画も実現しました。また、参加してくれた子たちとの交流がその後もやんわりと続いたり、中には大学生になって「Uniculに入りたい、関わりたい」と尋ねて来てくれる子も現れるようになりました。そのような子たちにとって、わたしたちが常に、「主体性を支える存在」でいられればと願っています。

そして何よりも、Uniculで活動するメンバーそれぞれが、互いに「主体性を支え合う存在」でいられたらと思っています。

Uniculはこれからも、ビジョン・ミッションを実現するために、「存在しない問いを立て、存在しない答えを模索」していくことになるでしょう。わたしがこの「コロナ禍」の中で、多くのメンバーに支えられているのと同じように、わたしも、そして多くのメンバーが、互いの「やってみよう」を支えあっていく存在であれればと、願っています。そしてそれこそが、「学校と社会をなめらかに」していく、最大の鍵だと信じています。

以上となります。長時間、ご静聴いただきありがとうございました。

3.おわりに

プレゼンテーションでも話した通り、3月からの日々は本当に「激動」でしたし、いまでも日々試行錯誤を重ねながらの活動が続いています。

それでも、これまでのメンバー、3月以降加入してくれたメンバー(対面したことがないメンバーも実はたくさん…!)、そしてプロジェクトの関係者のみなさまやOB・OGなど、様々な人に支えられ、これまで以上に充実した活動ができていることに気づかされました。

この場を借りて、改めて感謝申し上げます(代表としてこれ以上に幸せなことはありません)。

引き続き、たくさんの中学生・高校生に、「未来を描き、切り拓くチカラ」を届けていくために、いろいろなチャレンジをしていきたいと思っていますので、2020年下半期のUniculも、どうぞよろしくお願いいたします!

★学校の先生方や保護者の方、行政のみなさま:私たちにお役に立てそうな場面がありましたら、こちらからぜひご連絡ください。

★記事を読んでくださって、Uniculいいなって思ってくださったみなさま:月300円からのマンスリーサポーター制度を開始しました。ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします!

いただいたサポートは、より多くの中学生・高校生に私たちのキャリア教育を届けるために活用させていただきます。ぜひ応援いただければ幸いです。