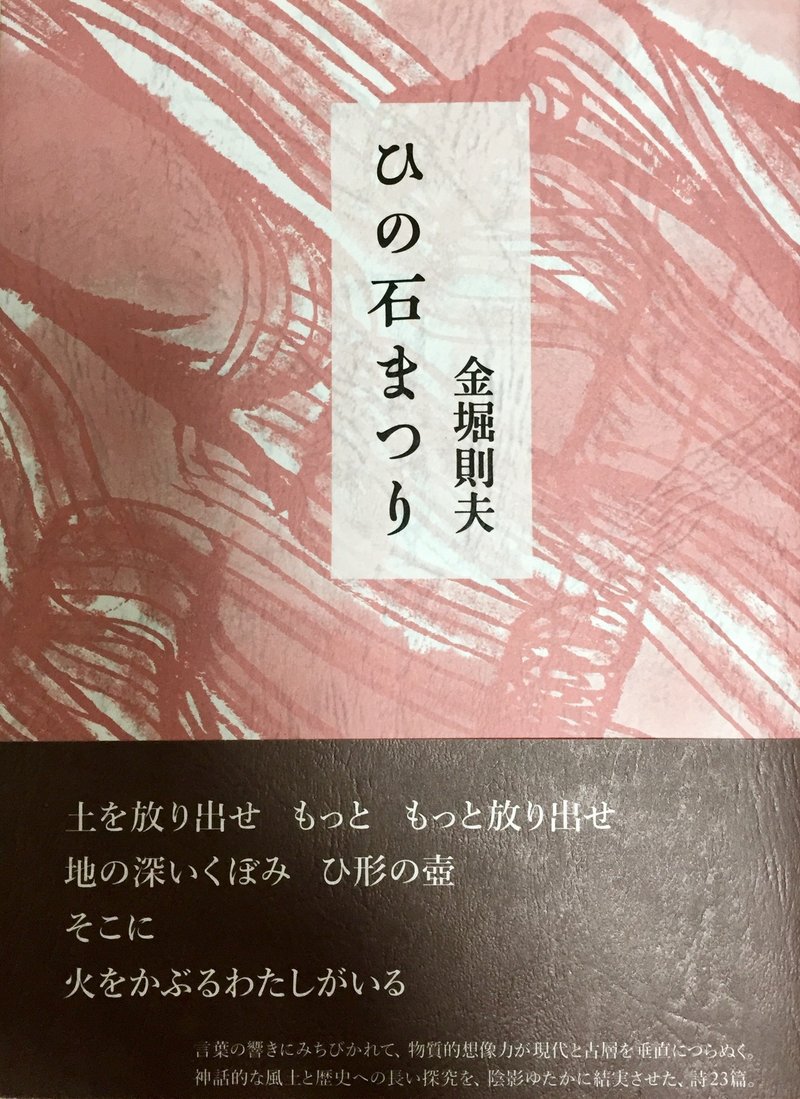

金堀則夫『ひの石まつり』(思潮社)/ 「わたし」の核をあぶり出す火の言葉

どんな詩集にも、詩とは何か、書く「わたし」とは誰かという詩作にまつわる問いや考察が少なからず含まれているものだろう。しかしそれらが、読む「わたし」自身の問題や謎として迫ってくる詩集に出会うのは個人的には稀なことだとも感じている。だが今回そんな一冊にめぐり会えた。

それは金堀則夫氏の新詩集『ひの石まつり』(思潮社)だ。

一冊を通して詩人は問う。この「わたし」とは何者か。どう生きるべきなのか。そして言葉とは、発語することとは何か。

そうした詩の原点ともいえる問いに応答するために、金堀氏は、「火」と「石」という、人類にとって、生きるために、文明を築くために不可欠な物質であり道具であり現象であり象徴であり続けるものを、一冊を貫くテーマやモチーフやメタファーとして招き入れた。

本書は三つの章に分けられているが、一章では、おもに「火」や「石」(そして「鉄」「金」など)の文字自体が持つ音やかたち、意味という言語的特徴と、それらの物質としての性質や働きにまつわる伝承や神話などの物語に、詩人は同時に着目し、「火」と「石」の従来のイメージを多義的・多層的に広げながら、語り手である「わたし」=「人」の正体をあぶり出してゆく。

そのおかげで、諸篇は詩の言語の斬新な試みの場としても、「火」と「わたし」をめぐる物語としても興味深い作品となっている。

本書では、「火」と同じ音を持つ漢字、非、悲、否、霊(ひ)などが詩のなかへと呼びこまれてゆくのだが、それぞれの語の意味は、お互いのメタファーとしても作用し合うために、「火」という言葉の持つ日常レベルでのイメージは揺らぎ続け、「火」の運動そのものを映すかのように決して固定されることはない。

冒頭の詩、「ひまつり」はこう始まる。

「木木に積まれた木木に/たいまつの火をなげる」「火の中に人間でない亡き人たちがいる」。そこに「おもわずわたしというひとをなげいれる」。しかし「わたしの霊は人でなく火にならないひと」であり、「ひになれないで/燻っている」という。そして「わたしのひ」は「火に消され」、「人の火炎にはなれない/そらとはつながらない」と記される。

「わたしの生身のひ」は火に焼かれながらも火にも人間にもなりきれない。この一見、不可能性に囲まれた「わたし」の性質を負、欠如と読むこともできる。だが、何かになりきれない弱さを、ある一つの現象の枠内に固定されない生命の豊かさと捉えることもできるだろう。

火、非、悲、否、霊などの漢字一文字に限定されない「ひ」である「わたし」。それは一語では表せない生命の惑い、揺らぎそのものでもある。

全身が燃やされても燃え尽きずにただここにあること。それこそが「わたし」という「生身のひと」の「業(ごう)」の逞しさではないだろうか。

「からだの鬼がまた火あぶりとなり 金槌で叩かれる/くりかえし くりかえし 固まったわたしの業のかたち」(「非花(ひばな)の花根(かね)」)、「鉄がわが身の皮を剥がし/鉄がわが身を削っていく」(「かなの磐船」)という行からもわかるように、一章を通して「わたし」は裁かれ、火あぶりにされ、痛めつけられることも厭わず、日常の感覚を超えた自然界の、「火」の理へと身をなげることによって、自身の内奥にある何かを見いだそうとする。

たとえば「唫(きん)」や「淦(あか)」という一語がタイトルになった詩篇では、一つの漢字の意味とかたちが凝視され、解体され、そこから新たな読みが生まれるにつれ、その一語を身体に宿し、発語する者でもある「わたし」の存在の原型までもが露わになる。

これらの詩篇には、一つの言葉をどう捉え、記し、発語するかというすなわち詩作の原点に対する問いや畏怖、覚悟さえもが滲んでいるように感じられる。

そして煉獄をめぐるようなこうした「火」の仕事の果てに現れるのは「いのちのつきないわたし/つきない苦」(「かなの磐船」)だという。ここで「いのち」と「苦」は自然に結ばれる。受難(パッション)こそが、自らの命を生かす情熱に転じるのだと暗示されるかのように。

しかし詩人は、「つきない苦」が伴う「わたし」の生を悲哀や悲惨として早急に判断してはいない。ありきたりの情に溺れることもなく、「火」と「わたし」の融合の物語=「ひまつり」の行方を見つめ、現代の日常という仮面に覆われている、人の命の本質と魂の在りかを、ひいてはその先にある生の多様な姿を掘り起こしてゆく。

このように「火」の仕事を凝視し続ける詩人の眼は、二章においてより俯瞰的な位置へと移り、かつての「処刑場」や「戦場」を眺め、「馬の骨」や「土器」「石器」といった古代の地層から現れたものに触れ、自身と縁のある土地の過去の時間へと潜ってゆく。

詩人は歴史的、民族学的な考察を交えながら古代の人の行いや業を表してゆくのだが、それらは過去の郷愁や失われた光景ではなく、「わたし」を含めた人々の「今」と「明日」の姿として描かれる。

「急に人骨は立ち上がり動き出した/千九百年前に向かって/いや 明日という未来に向かって/いや わたしのからだに向かって(…)鉄砲が 爆弾が地底から 天空から/わたしを攻撃する」(「鏃(やじり)」)とあるように。

過去を起点にして現在と未来をどう眺めるかという問いは三章でより濃く現れ、開発による水田の消失に直面した土地と「わたし」自身の現実を、詩人は気迫のこもった言葉で叙事のように記す。土地の変化を自らの「さだめ」のように受け取る、この痛ましい「今日」の「わたし」はどこへ向かうのだろう。

掉尾を飾る「ひびのほし」では、「わが村・星田」に降った星の視点から「あすの我が身」が描かれる。「わたしのもってうまれた/ホシをぐるぐるまわし/ちりちりばらばらに吹き飛ば」したときに「宙にうかぶわたしのかかわる怨念/が ひびわれていく/さだめからときはなされ/キョウの虚と実が無になっていく」のだと。

天から眺めれば、地上の人々の虚実は無へと変わる。そして詩はこう続く。「星はわたしをすでに見通しているのだから/虚空(こくう)のホシを見ながら/ただ生きるそぶりをしておけばいい」と。

過酷な「火」の過去を通過した今の命を天に委ねる。そのとき人の生も無、つまり無限、と読み直される。火(非、悲、否、霊)も石(意志)も「わたし」をも宙の眼で眺め、人智を超えたものへと委ねる。自身もまた虚空の一部であると感じながら。

こうした視野の広がりのなかに現在の「苦」を生きる手がかりがあるのではないだろうか。

※詩誌『交野が原』89号に掲載。転載にあたり改行位置を修正。

※金堀則夫『ひの石まつり』(思潮社)の情報→こちら