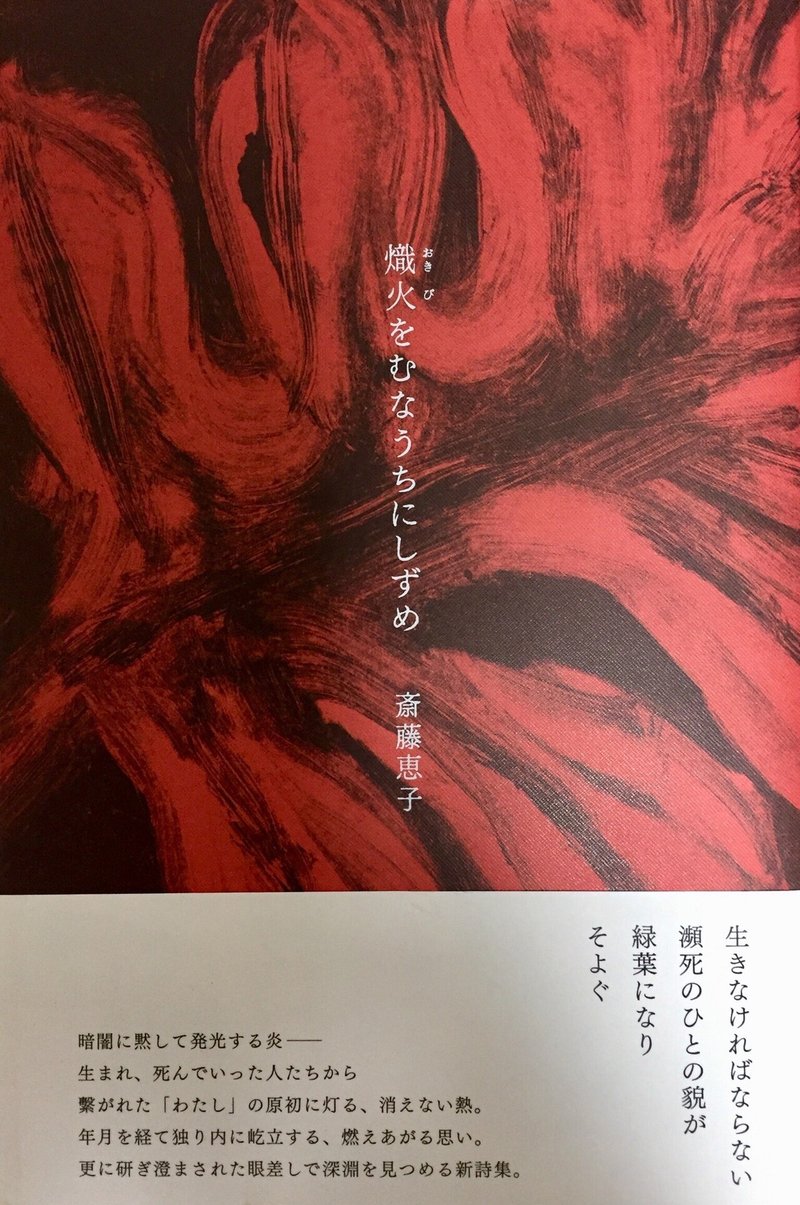

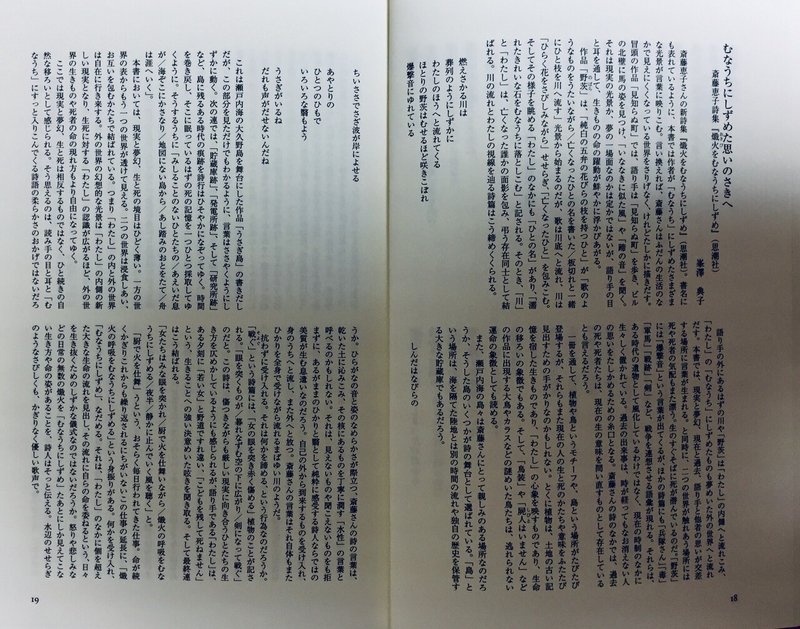

斎藤恵子『熾火(おきび)をむなうちにしずめ』(思潮社)書評 「むなうちにしずめた思いのさきへ」

斎藤恵子さんの新詩集『熾火をむなうちにしずめ』(思潮社)。書名にも表れているように、本書では作者が「むなうち」にしずめたさまざまな光景が言葉に映りこむ。言い換えれば、斎藤さんはふだんの生活のなかで見えにくくなっている世界をさりげなく、けれどたしかに描きだす。

冒頭の作品「見知らぬ町」では、語り手は「見知らぬ町」を歩き、ビルの北壁に馬の姿を見つけ、「いななきに似た風」や「蹄の音」を聞く。それは現実の光景か、夢の一場面なのかは定かではないが、語り手の目と耳を通して、生きものの命の躍動が鮮やかに浮かびあがる。

作品「野茨(のばら)」は、「純白の五弁の花びらの枝を持つひと」が「歌のようなものをうたいながら/亡くなったひとの名を書いた/板切れと一緒にひと枝を川へ流す」光景から始まるのだが、歌は川底へと流れ、川は「ひらく花をさびしみながら」せせらぎ、「亡くなったひと」を包みこむ。

そしてその様子を眺める「わたし」のなかにも「ひとの名」があり、「濡れたきれいな石をむなうちに落としこむ」と記される。そのとき、「川」と「わたし」は、亡くなった誰かの面影を包み、弔う存在同士として結ばれる。

川の流れとわたしの視線を辿る詩篇はこう締めくくられる。

燃えさかる川は

葬列のようにしずかに

わたしのほうへと流れてくる

ほとりの野茨はむせるほど咲きこぼれ

爆撃音にゆれている

語り手の外にあるはずの川や「野茨」は「わたし」の内側へと流れこみ、「わたし」の「むなうち」にしずめたものも夢めいた外の世界へと流れだす。

本書では、現実と夢幻、現在と過去、語り手と他者の思いが交差する場所に言葉が生まれる。と同時に、二つの世界が触れあう場所には死や死者の気配もまた漂う。生のすぐそばに死が潜んでいるのだ。

「野茨」には「爆撃音」という言葉が出てくるが、ほかの詩篇にも「兵隊さん」「毒」「軍馬」「戦跡」「剣」など、戦争を連想させる語彙が現れる。それらは、ある時代の遺物として風化しているわけではなく、現在の時制のなかに生々しく置かれている。過去の出来事は、時が経ってもなお消えない人の思いをたしかめるための糸口となる。斎藤さんの詩のなかでは、過去の死や死者たちは、現在の生の意味を問い直すものとして存在しているとも言えるだろう。

一冊を通して、植物や鳥というモチーフや、島という場所がたびたび登場するが、それらもまた現在の人の生と死のかたちや意味をふたたび見出すための手がかりなのかもしれない。とくに植物は、土地の古い記憶を宿した生きものであり、「わたし」の心象を映すものであり、生命の移ろいの象徴でもある。

そして、「鳥装」や「屍人(しびと)はいません」などの作品に出現する大鳥やカラスなどの謎めいた鳥たちは、逃れられない運命の象徴としても読める。

また、瀬戸内海の島々は斎藤さんにとって親しみのある場所なのだろうか、そうした島のいくつかが詩の舞台として選ばれている。「島」という場所は、海を隔てた陸地とは別の時間の流れや独自の歴史を保管する大きな貯蔵庫でもあるだろう。

しんだはなびらの

ちいささでさざ波が岸によせる

あやとりの

ひとつのひもで

いろいろな翳もよう

うさぎがいるね

だれも声がだせないんだね

これは瀬戸内海の大久野島を舞台にした作品「うさぎ島」の書きだしだが、この部分を見ただけでもわかるように、言葉はささやくようにしずかに動く。

次の連では、「貯蔵庫跡」、「発電所跡」、そして「研究所跡」など、島に残るある時代の痕跡を詩行はひそやかになぞってゆく。時間を巻き戻し、そこに眠っているはずの死の記憶を一つひとつ採取してゆくように。

そうするうちに

「みしることのないひとたちの

あえいだ息が

海ぞこにかさなり

地図にない島から

あし踏みのおとをたて

舟は涯へいく」。

本書においては、現実と夢幻、生と死の境目はひどく薄い。一方の世界の表からもう一つの世界が透けて見える。二つの世界は浸食しあい、お互いを包むかたちで結ばれている。つまり「わたし」の内と外の世界は自在に行き来する。外の世界の幻想的な光景は「わたし」の内側の新しい現実となり、生死に対する「わたし」の認識が広がるほど、外の世界の生きものや死者の命の現れ方もより自由になってゆく。

ここでは現実と夢幻、生と死は相反するものではなく、ひと続きの自然な移ろいとして感じられる。そう思えるのは、読み手の目と耳と「むなうち」にすっと入りこんでくる詩語の柔らかさのおかげではないだろうか。

ひらがなの音と姿のなめらかさが際立つ、斎藤さんの詩の言葉は、乾いた土に沁みこみ、その核にあるものを丁寧に潤す「水性」の言葉と呼べるのかもしれない。

それは、見えないものや聞こえないものをも拒まずに、あるがままのひかりと翳として純粋に感受する詩人ならではの美質が生む息遣いなのだろう。

自己の外から到来するものを受け入れ、身のうちへと流し、また外へと放つ。斎藤さんの言葉はそれ自体もまたひかりを全身で受けながら流れるまばゆい川のようだ。

抗わずに受け入れる。それは何かを諦める、という行為なのだろうか。

「戦ぐ(そよぐ)」という詩篇には、「女の眼を突き赤く傷める」植物のことが記される。

「眼を突くものが/暮れなずむ空の下に広がり/剣になって戦ぐ」のだと。

この詩は、傷つきながらも厳しい現実に向き合うひとたちの生き方を仄めかしているようにも感じられるが、語り手である「わたし」は、ある夕刻に「若い女」と野道ですれ違い、「こどもを残して死ねません」という、生きることへの強い決意めいた呟きを聞き取る。

そして最終連はこう結ばれる。

女たちはみな眼を突かれ

厨で火を仕舞いながら

熾火の呼吸をむなうちにしずめる

夜半

静かに止んでいく風を聴く

「厨で火を仕舞」うという、おそらく毎日行われてきた仕事。命が続くかぎりこれからも繰り返されるにちがいないこの仕事の延長に、「熾火の呼吸をむなうちにしずめる」という身振りがある。

何かを受け入れ、「むなうちにしずめ」、なだめる。それは、「わたし」のなかに個を超えた大きな生命の流れを見出し、その流れに自らの命を委ねるという、日々を生き抜くためのしずかな儀式なのではないだろうか。

怒りや悲しみなどの日常の無数の熾火を「むなうちにしずめ」たあとにしか見えてこない生き方や命の姿があることを、詩人はそっと伝える。水辺のせせらぎのような、さびしくも、かぎりなく優しい歌声で。

※詩誌「どぅるかまら」29号掲載。転載するにあたり、改行位置を修正。

斎藤恵子『熾火をむなうちにしずめ』(思潮社)の詳細は→こちら