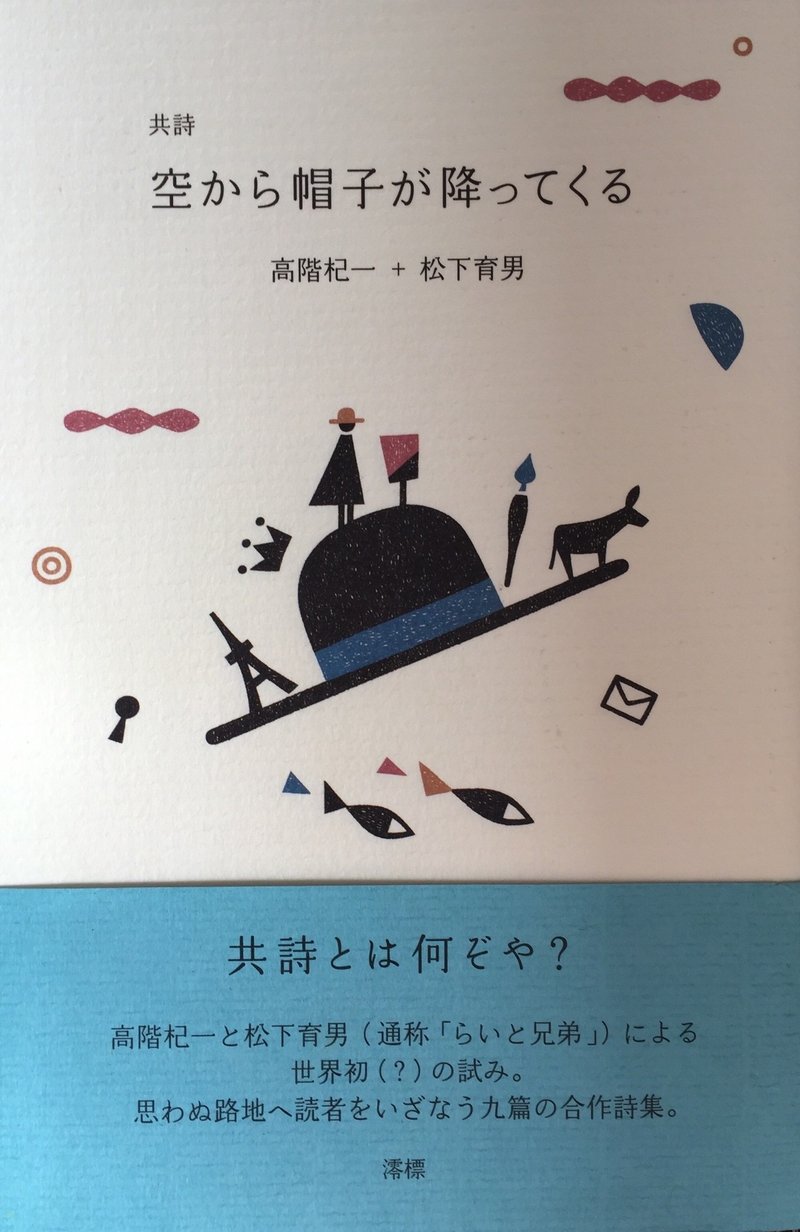

高階杞一+松下育男『空から帽子が降ってくる』(澪標)書評 「ある夕焼けの記憶とともに」

本書の著者名は「高階杞一+松下育男」。名前の間の「+」は何を意味しているのだろう。そう思いながら詩集名をふたたび眺める。するとタイトルのうえに、「共詩」という文字が帽子のようにちょこんとのっている。

「共詩」とは、二人で一つのまとまった詩を最初から最後まで共同で作りあげることを指すのだという。いわば合作とも呼べる試みだ。交互に詩句を重ねるのは連詩と同じだが、何行ずつ書くかは決めず、たとえ連の途中であってもそれぞれがここまでと思ったところで相手に返す。

だから書かれた作品を眺めても、どこからどこまでが高階杞一の言葉で、松下育男の発想なのか、こんな方向へと舵を切ったのはどちらなのかは、読者にはわからない。それどころか、これらの詩が書かれてから十年近くたったいまでは、作者たちでさえ、どの行をどちらが書いたのかがわからなくなってしまったという。

高階氏の「あとがき」によれば、「二人の言葉が一つの詩の中で違和感なく融け合っている」状態なのだ。「『二人で一つの詩を作ろうという意識』が無意識のうちにそのようにさせた」のだと。

試しに一作読んでみればわかる。諸篇の語り口やリズムは、最初から最後まで違和感なく自然に調和し、それらは二人の詩人の個性というよりは、詩そのものの個性となっている。

言葉が融け合うことを許すことは、お互いに遠慮して、予定調和な展開や結末やイメージの連想を受け入れることではなく、自分が「書きたくない方へ向かう」(松下育男「あとがき」より)ための柔軟さと大胆さを持つことであり、すなわち、自身の過去の書き方を手放して、一人では決して辿ることがなかった未知の言葉の路地を勇敢に進んでゆくことでもある。

「相手の出方によって思いがけない方向へ詩が導かれていく」(高階杞一「あとがき」より)「共詩」という方法を試みたからこそ、この一冊には、形式も内容も語り口もさまざまな、詩作の〈自由〉を味わえる、個性豊かな作品が並ぶことになったのだろう。

たとえば「空から帽子が降ってくる/でかける用事があったのに/もう降り出してきたのかと/にわかに暗くなってきた空を/頬杖ついて見上げてた」と、謎めいた光景から始まる表題作。

二人の詩人によって共有され、繰り返される「空から帽子が降ってくる」という小気味よいリズムにのって、「帽子」にまつわるシュールな絵画のような場面がここでは次々に現れる。

どんな時にも場所にもいやおうなしに「帽子」が降ってくるという状況は悲劇にも喜劇にも見えるが、自身ではコントロールできない天災に似た現象を淡々と受け入れる人の暮らしの不思議さ、したたかさ、怖さが、この歌うような一行の余韻とともに残る。

「共詩」の世界を開くプロローグとも思える表題作のあとに続くのは、「サカナ」のような妻の幻や逃げる手といった不確かな存在を通して、生と死や現実と夢の境目に触れる作品や、人を愛することの困難をめぐる戯曲形式のユニークな一篇。さらに、「豚豚猫ヤギ河原」という奇妙な感触の言葉から生まれるイメージの連鎖が物語を展開させ、かつ解体してゆく、いわば、言葉の手触りと生成の面白さを追いかけた詩などが登場する。

「扉を開けたら/背の高いものが立っていた」(「サカナの泳ぐ日」)。「台風が去って/朝から晴れ上がりました/貸していた腕がいっぽん/返ってきたような気分です」(「風の引き出し」)。「映画の封切りのように/週にひとつの悲しみがくる」(「指の続く道」)など、諸篇のそれぞれに新鮮な冒頭を読んだだけでも、本書に収められた作品の切り口や光景のバリエーションの豊かさが伝わってくるが、その一方で、一冊全体を通してひそかに流れているものもある。

それは、何かを手探ろうとしている気配だ。諸篇の語り手が手探る対象は、かつて失ったものか、これから到来するものなのかは具体的には明かされていない。触れようとしても触れられない、遠くにあるはずの何か。それは、喪失や失望、悲哀、思慕などといった、特定の言葉で括ろうとすればすり抜けてしまう、茫漠としたノスタルジーの感覚とも言えるだろうか。

言い換えれば、記憶することの、すなわち、ある時間や日々をほんとうに生きた、と自覚することの確かさと不確かさに触れようとする、切ない身体の気配がこの一冊には潜んでいる。

ほんとうにあったかどうかわからない出来事の記憶を、一組の男女が言葉のなかで共有してゆく一篇がある。

この「川沿いの道」は、若い頃に恋人同士だった男女の手紙のやりとりの形を用いた、二〇〇行を超える作品で、掌編小説のようでもある。

ここでは、二人が手紙を交わす現在の季節の推移に沿って、若い頃の恋と別れの記憶、そして、久しぶりの再会によって引き起こされる思いが、彼らの心の川面に映し出されてゆく。

たとえば

「どんなに苦しい恋も

時が経てば心は あっけないほどに静まってゆきます

人の一生の長さは

そこから逆に決められたのかもしれません

雪はその白さから治らない

では人は

老いてのちにも

どのようなものから治りたくないものなのでしょうか

あなたに逢いたい

むしょうに逢いたい」

といったドラマティックな語り口は、本書のなかでは異色かもしれないが、その情感の波が登場人物の体温を包みながら自然と流れるように作者二人は慎重に息遣いを揃えている。

昔から現在へと流れるお互いの思いを交換したあと、男の手紙は、別れたはずの二人が一緒に住むアパートを探しているという「あるはずはない」一日の記憶を描写し始める。

二人で入った喫茶店、席を立った女を待つ男。扉から突然吹き込む風にアパートの間取り図が舞い上がり、気がつけば男はアパートの窓から夕焼けに染まる町を眺めている。

別の人間の想像のなかの記憶を、女も手紙のなかで共有し始める。夕焼けの町を眺める男の背中を後ろで見つめる女。現実にはなかったはずの夕陽が彼らの心の水面に同時に映る。そんな一日がほんとうにあったかどうかは重要ではない。

何かを思うとき、そのぬくもりが心の水面に広がるかどうか。それが人にとっての現実、リアリティなのではないだろうか。

哀しい恋人たちとともに、二人の詩人が共犯ともいえる真摯さで共有する夕陽の熱。

読者が自身の物語としてそれを受け取ったとき、詩は生まれる。

記憶すること=生きることとは、あるはずのない、けれど確かに感じられるこの温かさを追い続けることなのだと、本書は、いくつかの寂しくも懐かしい「夕焼け」を通過しながらそっと教えてくれる。

詩誌「交野が原」87号(2019年9月1日発行)に掲載されたものを再録(改行位置など修正あり)。