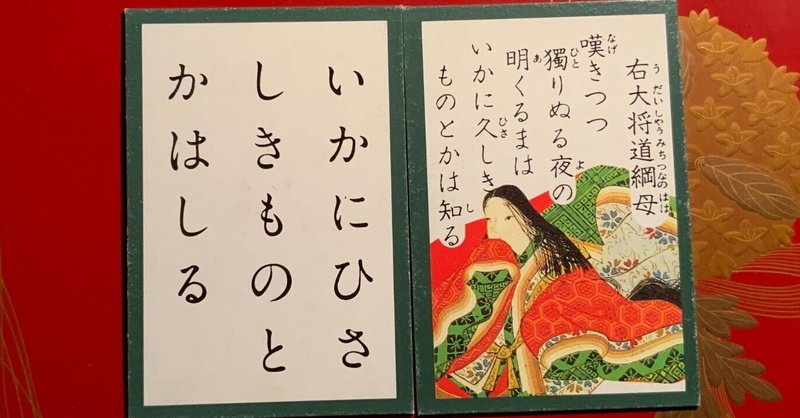

「夜」(元にした作品:百人一首 右大将道綱母 嘆きつつ 獨りぬる夜の明くるまは いかに久しき ものとかは知る)

「ねぇ、今日も帰らないのかな。どう思う?」

涼子は寂しさをこらえながらスマホの向こうへ問いかける。返事はアッサリしたもので

『11時半だしねー。もう寝ちゃいなよ』

サバサバした明るい声。その明るさに涼子は救われる。

「でも、そういう時に限って寝入った途端に帰って来られてさ。気まずくなるの」

恥ずかしそうに笑う。相手も

『お人好しねー』

と笑う。

ドン、と部屋に鈍い音が響いた。涼子が身構える。気配を察した相手が尋ねる。

『どうかした?』

「あぁ、お隣か上か下か分からないけど。多分うるさいって苦情」

『マジ?そんな大きい声でもないのにねぇ、大袈裟』

「うん。でも変な人だと嫌だし、もう切るね。付き合ってくれてありがと」

『全然いいよ。じゃあまたねー』

「うん、また」

涼子はスマホをそっとテーブルに置く。

部屋を見渡す。一見小綺麗なマンションだが、何処か寒々しい。それは、独寝の夜が多いからだろうか。

「寂しいって言えたらいいのに」

一番話したい相手は、いつも居ない。仕事だから。接待だから。色んな言い訳で涼子はひとりにされる。そのたびに

「いってらっしゃい」

と笑顔で見送る心の中を、相手は多分知っている。知りながら

「涼子は聞き分けが良くて助かる」

と残酷な笑みを浮かべる。

そんな夜が幾つも続いた。黒い月が浮かんで、赤い日が沈んで。星は砕けながら散って霧となった。

寂しい夜はスマホを握った。

話し相手になってくれるのは、いつもの明るい声。ほんのひと掬いの慰み。耳元の優しさ。

小さな四角い箱の向こうにしか優しさは無くて。

一番欲しい温もりはドアを閉じたまま。

ある日涼子は遺体で見つかった。片手にスマートフォンを握りしめたまま・・・

「気にはなっていたんですよ。こんなことなら通報すればよかった」

苦い顔で警察に答えるのは、天井を叩いていたマンションの階下の住人。

「以前は夜中に泣き声がして。それがおさまって話し声になって。ここのマンション、音が変な方向に回り込むんですよ。だから何処の部屋かはっきりしなくて。真上だったのか」

別の住人はこう証言した。

「いえね、直接は知らないんですよ。マンションってご近所付き合いがないでしょう。でもちょっとだけ聞いたことはありますね。株とか経済の本を出版してる有名人なんでしょう?あの部屋の人。お金はあったんでしょうけど、ねぇ。こんなことになって。どうして周りに助けを呼ばなかったのかしら」

「えーと。確かにうちは左隣ですけど・・何も知りません」

「うちは右隣ですけど・・・何も知りません」

聞き込みを終えた警察はその手応えの無さにため息をついた。ベテランの刑事は淡々としたものだが、若手がひとり、現場の写真を見ながら涙ぐむ。

「おい。いちいち落ち込んでたらこの仕事は務まらんぞ」

「すみません。でもあんまり気の毒で」

「事件性は無さそうだな。経済評論家かなんか知らんが、頭は良いし金もあるんだろうに。スマホを持たせてたから大丈夫だと思った、ってなぁ。そのスマホが壊れていて使えないのを知らなかったってぇから」

「こういうニュースの度に思うんですよ。一歩外へ出て、誰かに助けを呼んでいれば、って」

「以前似た事例で聞いたんだが、騒ぎになれば家族に迷惑が掛かるって、我慢しちまうそうだ」

「可哀想に・・・」

「・・確かになぁ・・・」

図らずも二人の声が揃った。

「「たった七歳の女の子が」」

家庭はひとり親で、近くに頼れる親戚はいなかった。

学校は長期休暇中。学校での評価は“とても1年生とは思えない程しっかりした児童“だった。その歪な賢さが、子どもなりの処世術だったことに誰も気づかなかった。

温もりを待ち続け、待ち続け、誰にも言えずに。

「私だって・・私なりに、ひとり親でも頑張ろうと思って。だからどんな仕事でも受けて」

母親が言葉を搾り出す。

彼女もまた、心の奥に潜む闇を誰にも言えなかったのだろうか。

独寝に苦しむ者同士が、寂しさを分け合うことを。抱き合えば温もりが生まれることを知らなかったのだろうか。

仕事を終えた若手の刑事が帰路に就く。

駅前の店でケーキを買った。歩いていると後ろから声を掛けられた。ベテランの刑事だ。

「おう」

片手に団子屋の箱を提げている。二人は何となく笑った。

「先輩も同じっすか」

「はは」

特に会話を交わさぬまま歩き、やがて別れた。

若手の刑事が家に着いた。

「ただいま」

「パパー!!」

娘が出迎える。

涙が堪えきれず、溢れた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?