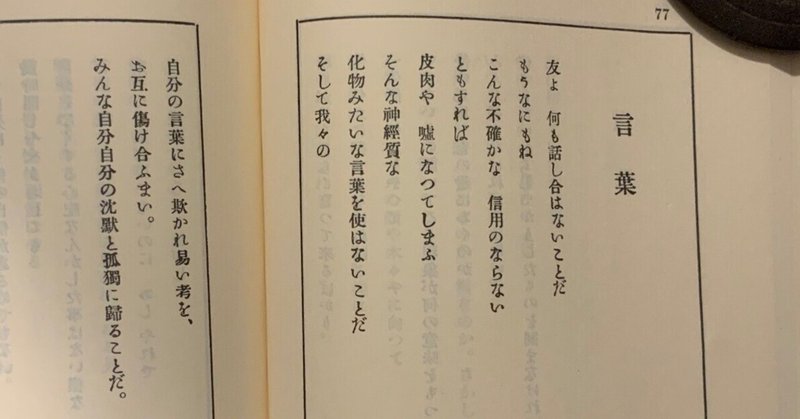

「静寂」(原作:伊藤整『言葉』)

友よ 何も話し合はないことだ

もうなにもね

こんな不確かな 信用のならない

ともすれば

皮肉や 嘘になつてしまふ

そんな神經質な

化物みたいな言葉を使はないことだ

そして我々の

自分の言葉にさへ欺かれ易い考を、

お互に傷け合ふまい。

みんな自分自分の沈默と孤獨に歸ることだ。

怪我をした女が臥していた。目に包帯を巻いていた。窶れた顔で、辛い息を吐いていた。

傍に子どもが座っていた。布団から出た女の左手が動くと、その指先を遠慮がちに握った。女が笑みを浮かべた。

雪見障子の硝子の向こうに庭が見える。

廊下の板が軋んだ。紳士の足元が見えた。反対側から白衣の足元が近づいた。

「先生、家内は」

「目の方は火の粉が入りまして」

「体は」

「随分弱っております。元々心臓の弱い方ですから」

「しかしもう三日も保っている」

「子どものせいでしょうか」

「バレてはおらんな」

「口の利けぬ子です」

「都合の良い子がおったな」

「孤児です」

「逆なら良かったのだが」

「逆とは」

「跡取りの息子が死んで、役立たずの妻が残るとは」

「しかし、もう」

「そうだな。新しい妻の目星はついておる。あれに息子の死を知らせずに身代わりをあてがったのは、最後の情けだ」

紳士の足元が少し座敷の方を向いた。硝子越しに中を見ているようだ。

「死んだら知らせてくれ」

夫は妻を見舞いもせずに廊下を戻って行った。

医師は廊下の軋みを気にして、人が来たのを誤魔化す為に、中へ入った。

女の右側に静かににじり寄った。

「お水でも飲まれますか」

「結構よ。さっきこの子から貰ったの」

枕元のデカンタが少し減っているようだ。

「吸飲みをあてるのが上手なのよ」

(さもあろう)

医師は子どもが孤児院で雑用をこなしているのを知っていた。

医師は口を閉じた。

この三日で、座敷の空気は随分と変わった。

初日。二人の間の空気は冷たく乾いていた。

二日目。空気は湿り気を帯びて密度が濃くなった。

三日目の朝。座敷は柔らかな膜に包まれていた。

何処か粘り気を帯びた膜は暖かく柔らかく、それでいて呼吸を一切妨げず、空気の揺らぎは波のようで、真綿のようで。心地良さが胸へ寄せてきて、肺胞から心臓を温め、自然と涙が溢れそうになる。無条件な安らぎ。

偽りの母子。嘘つきな医師。情けの無い夫。

そんな無機質な組み立てが何故こうも優しいのか。

今も座敷に入った医師は、本当は取り繕いも病人への死に水もどうでも良く、ただこの微温い安寧の中へ身を預けたくなっただけだ。

しかし医師は自らが異分子であることも分かっていた。

この安寧はひたすらに二人のもの。

偽りの母子。

医師はそっと枕辺を辞去した。

最後の波が揺れて、空間は元へ戻った。

医師の知らぬ三日間があった。

初日。女は感覚で偽りを見抜き、鋭敏な子どもも見抜かれたことを察した。

二日目。女は無言の歔欷に震えていた。身代わりの意味は我が子の死である。壊れた目は涙も出ない。布団から出た震える指先を、子どもがおずおずと握った。

三日目。悲しみは凪ぎはしない。鏡のようにしんと張っている。幸せを悲劇が壊し、夫は偽りの優しさを放り投げた。

ただその偽りを受け手はそっと拾い上げた。子を喪った母と、母を知らぬ子と。こんなにも優しい手があるのだと、他に誰が知ろう。熱は無音だ。ひたすらに無音だ。

なんと安らかな無音よ。

柔らかな静寂よ。

大小の心臓の幽けき響き。

大きい方がやがて止まった。

静寂が訪れた。

子どもの肩が小刻みに震え、涙がポロポロと零れた。

喉のつかえがmagmaのように熱い。

唇が形を作った。

( オ カ ア サ ン )

温度が徐々に下がっていった。

子どもは女の指先を握り続けた。

最後の熱は灯火のように、その指先に宿り続けた。

(追記・1件のスキをいただいた後に改訂しました。申し訳ない。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?