当たり前に向き合ってまちをつくる|「都市空間生態学から見る、街づくりのこれから」vol.12

2022年4月より1年間、木内俊克氏に執筆いただいたエッセイシリーズ『都市空間生態学から見る、街づくりのこれから』は、このVol. 12をもって一旦の区切りを迎えます。

シリーズのまとめとして、木内氏のより生身でリアルな声をお伝えすべく、今回の記事はインタビュー形式でお届けします。

本連載の発端となった共同研究「都市空間生態学」の立ち上げ時のエピソードから、2022年より京都に居を移して京都工芸繊維大学で教鞭を執り、また小豆島での「新建築社 小豆島ハウス」や山口市での「メディアとしての空間をつくる」といったプロジェクトを経たからこそ実感を伴って話せる街づくりに対する想いなど、たっぷりとお聞きしました。

都市空間の生態という「意地悪な問題」にどうアプローチするか

──この連載では都市空間生態学から抽出したエッセンスをいまの社会にどう生かすかという視点から、「まちの主体は誰か」「温度あるデータ」「ブラブラの価値」といったトピックについてこれまでお書きいただきました。今回は、まず都市空間生態学のそもそもの出発点からお聞きしたいと思います。

2015年の研究発足当初は、「データや情報技術を用いたデジタルなデザインの使い所として、都市は面白いんじゃないか」というところから僕の関心は始まっていました。また、共同研究者のNTT都市開発の方々も、デジタルデータが都市開発や街づくりの分野をどう変えることができるのかに期待していました。

このような関心を起点に研究チームが発足し、そして研究を統括されていた小渕祐介先生から、データを読み解くのであれば、その対象を都市の様々な主体と活動が複雑に絡み合ったネットワークに定めようという意味で「生態」というキーワードが持ち込まれました。この「生態」という概念が研究の肝になったし、また、研究のハードルをものすごく上げたという印象も持っています。

デザインの分野で、ウィキッド・プロブレム(Wicked problem)という言葉がありますね。和訳では「意地悪な問題」と記述されます。簡単に言えば、解決という概念が存在しない問題ということになるんですが、都市が抱える問題は大抵の場合その所在が特定できないくらい深く広く絡み合っていて、その意味で都市空間生態学が目指したものはウィキッド・プロブレムそのものでした。

もちろん、対象を絞れば別です。たとえば、特定のインフラを構成する限定的な要素に対して、他を捨象してモデル化した定量的視点から回答を導き出す……といったことであればエンジニアリング的に解決可能でしょう。でもたとえば「コンクリート護岸の隅田川と下町の工場が織りなすノスタルジックな風景こそが浅草の良さだと感じる、その理由は?」といった視点を立て、人の感覚を対象に複合的にその記述を試み、紐解くと決めた途端、誰がどこでいつどう経験した感覚がまたいつどこでどう集合的な意識に昇華していくのかなど、それは一体どこから手を付けたらいいんだっていう話になりますよね(笑)なので、具体的に手を付けられる単位に対象を分解しては一つずつ記述する、けれど、そこを何とかネットワークとして解くという目的は外さないよう、分解したものの関係を再度繋ぎ合わせる、そうした態度が研究の基底になっていったわけです。

どうして生態学に至ったのかという経緯の一つに、都市建築分野におけるデジタルデザインの歴史もあったと言えるでしょう。2000年代くらいから、この分野ではバイオミミクリーと呼ばれる生物的メタファーによりデザインのプロセスや意義を理解しようとするアプローチが多く用いられてきました。例えばハチやアリの巣がどのように造形され運用されていくのかを考えるんです。デジタルというフレームをもっと知能が限定されたものの生態になぞらえて捉えると、一つひとつはランダムな行動をしているようでも総体としては幾何学的なルールに即した記述が可能になるケースがあります。「都市空間生態学」もこの系譜に位置付けることができます。

──初年度は「場所の記憶の可視化」も試みられていたのが印象的でした。

青山を研究した書籍の中で記述された出来事を、場所に紐づけて地図にプロットしていった、というものですね。この場合、地図に何もプロットされていない場所は少なくともこの書籍の中では話題になっていない場所。つまり記憶されていない場所である、という考え方で都市の記憶の抽出を試みました。当時の試みはソースとなるデータが1冊だけだったので説得力に欠けたわけですが、仮にこれをネットなどオンラインでアクセスできる書籍群に拡張するなどビッグデータ上で展開すれば、さらに社会的な青山の記憶が可視化できるかもしれません。

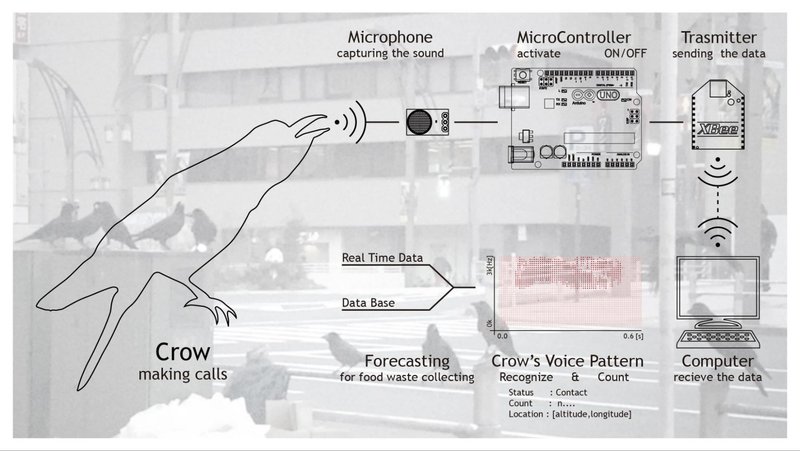

このほか初年度は、生態という言葉をもう一段階だけデータのネットワークにより把握しようという態度に引き寄せて言い換え、IoT(Internet of Things/モノのインターネット)の「モノ」を「コト」に替えたIoB(Internet of Behaviour/コトのインターネット)という概念を設計スタジオ課題のテーマにかかげ、都市の営みを浮かび上がらせるための装置を大学院生たちに提案してもらいました。カラスは都市で生ごみに反応して移動する習性がありますが、であればカラスの声をセンサーで捉え、三角測量により不法投棄ゴミを特定してはどうかなど、まちの生物環境や音環境のネットワークに着眼した提案が出てきました。初年度は概念として面白い発見がたくさんありました。

ですが、都市を考える上で不特定多数の不特定なデータを集めて可視化をしているだけでは都市に介入することはできない、実際にデータを使う主体の設定が必要だということが1年目の気づきとしてありました。カラスの例ひとつ取っても、ではセンサーをまちに設置し、そのデータを集めてトラッキングしたいと思う主体は誰なのか、そこが特定され、その主体が抱くモチベーションと介入の手段がうまくマッチしてはじめて、そこに街づくりの動きが生まれる。1年目を経てその事実が強く意識されるようになったことで、2年目からは盛んに「まちの主体」というテーマを模索するようになったんです。

──それで2年目からは台東区の三筋・小島・鳥越、通称「三小鳥」エリアに、4年めからは東池袋エリアに入って行かれたのですね。

そうですね。研究対象地を絞り、その地で何がしかまちをつくりたいというモチベーションを抱いている方々の協力をあおぎ、目的を持ってデータを取りに行くことを目指しました。それで2年目以降は、地域の方々の協力のもと、まちめぐりイベントとして社会実験を実施し、参加者の方々の行動パターンの計測を行う、というかたちが見えてきたのです。

社会実験というきっかけを通して、街づくりのモチベーションある方たちから見たまちの課題をあぶり出せたことは、等身大のまちの実像にリーチできたという意味で良かったと思っています。一方で、まちめぐりイベントをとおして参加者の方々の行動パターンを計測し、それを街づくりに生かすという枠組みは、フィードバックする側される側がそれぞれ誰なのかという点で明確な答えを出しきれていない部分もあったかと思います。2016年時点の都市空間生態学の研究報告書では、『誰もが「つくり手」となる都市へ』と題して、

個人の行動が都市の見え方にどう影響しているかを可視化することで、個人が都市をつくることをガイドする、さらにそこでの個人によるフィードバックループを多人数で共有する。一人ひとりが自らの都市づくりを互いに発信し合うコミュニケーションにより、それを大きな動きに繋げていく。そうしたプラットフォームをつくることが、すなわち新しい都市デザインになるのではないか。

と述べられていて、いまも概念として間違っていないと思う一方、誰かが自分の行動がどうまちに影響を及ぼしているかを確認しては、みずからの行動に反映していくプロセスとはどんなものか。特定の人の特定の生活の中で、どんな瞬間であればそれが成り立ち、機能するのか。そこがはっきりと把握できなければ、その仕組みを組み立てることはやはりむずかしいです。

「良いまちにしたい」とか、「こんなふうに住みたい」とアクションを起こそうとしている個人のつくる力を支援し、ふくらませ、ガイドしていくためのシステムをつくる。研究にできることだと思いますし、すべきことだと当時も今も一貫してそう考えていますが、まだまだ課題にあふれているのも実状です。

まちの主体であることを実感する難しさ

──誰もがまちの主体=つくり手であるということは、木内さんも本連載のVol. 1から石山修武氏の「多能工」という言葉を引き合いに語られていましたね。

はい、誰がまちをつくるのか、街づくりにおいてそこがやはり一番クリティカルだと感じているからですね。問題は、誰もが街づくりの主体であると実感するのは今の日本ではなかなか難しいというところです。特に東京のような都市では自分がアクションを起こさずとも勝手に都市が動いていて、そこに自分が介入することはとてもむずかしいように見えてしまう。日々の生活の糧を得るべく、都市空間で奔走している商業者の方々がいてはじめて都市は動かされているし、そうした貢献の総体が都市をかたちづくっているのは確かなのだけど、都市が顔の見えない大企業によってのみつくられていると感じてしまったり、個人としてそこで止まってしまう。私自身、長らく東京にいたことで知らず知らずのうちに個人ができることの可能性を過小評価してしまっていたかもしれないと思う出来事がありました。というのも、最近小豆島で仕事をするようになって、あらためて個人によるまちへのコミットメントの可能性について考えさせられたのです。

── やはり小豆島で生活すると、まちが個人によって動いていると意識しやすいのでしょうか。

その通りです。東京では、研究でお世話になった三小鳥も東池袋も例外ではないと思いますが、自分の外側にいるプレイヤーたちが勝手に駆動しているように見えてしまう。住民一人ひとりがコミットしたことでまちが動くことはありつつも、どうしても「みんなで団結して動かない限りは、個人は無力だ」という暗黙の前提があるように感じますし、一定程度事実でもあるでしょう。一方、それが小豆島だと、自分がまちの維持に関与していると自覚して動かないと、たとえばインフラの維持など、そこに住み続けること自体に困難が生じてしまうことが起こってしまう。特定の一人ができること・担うものの大きさが違うわけです。東京と地方で、選挙での一票の格差が大きいという話なども同じ構造ですね。

どちらがよい悪いではなくて、あらためてこうした視点に立つと、「個人のつくる力を支援し、ふくらませ、ガイドしていくシステムをつくる」ことを研究で目指すのならば、少なくともいわゆる地方と都心部をもっと相対化すべきだったとは考えるようになりました。個人によるまちへの介入の仕方は地方と都心部でどう異なるのか、特定の人の特定の生活の中で、どんな瞬間であれば街づくりが成り立つのか、もっといえば街づくりのモチベーションが生まれるのか、なぜいつどこでまちをつくりたいのか。常にそうした基本的な問いを明確化しながら、街づくりの主体と手段の対応関係を捉えていく必要があるということかと思います。

小豆島の二拠点生活者たち

──今お話いただいた地方と都心部の相対化以外にも、研究を終えてからの気づきのようなものはありましたか?

そうですね、例えば三小鳥であれば、「焼豚屋の遠藤さん」は「おかず横丁」にいるという具合に、われわれは人と場所のイメージを1対1で固定しがちですよね。その像に縛られているのがある意味不自然と言いますか、いま思えば場所性に囚われすぎていたのではないかと考えるようになりました。決してそれがダメだとか、場所は重要ではないと言いたいわけではありません。ただ、ある場所の問題を解決するために、その場所の中だけでどうにかしようとする必要が本当にあるのか、ということはきちんと考えた方がよいのではないかと。

──どういうきっかけでそう思ったのですか?

これも小豆島で仕事をするようになって感じたことなのですが、小豆島、特に私が関わっていた坂手という集落は、外から移住されてきた方が多いんです。移住者の方は元々20年、30年、あるいは40年など、人生の半分くらいを島とは別の場所で過ごしてきています。だからいわゆる二拠点居住をされているか否かに関わらず、意識としては、当然のように小豆島とこれまで住んだ場所の2つ以上の拠点を持ってらっしゃるわけです。人によっては大阪や東京から仕事を受けているので一定期間を小豆島の外で過ごして、また戻ってきてみたいな生活をしている方もいるようです。その移動が1週間の中で起こるのか、1ヶ月の中で起こるのかは人によります。

小豆島のことを島という枠の中だけで考えることはもちろん重要ですが、こうした視点に立つと、小豆島で過ごすことの意味は「西日本における小豆島」くらいのスケールで相対的に捉える方がリアリティがある。小豆島の経験の前後には、別の場所での経験があってはじめて成り立っているもので、その流れの中で捉えないことには誰かにとって小豆島にいることの意味を捉えられないと思うんですよね。

これは小豆島に限らないことですが、そもそものリソースが大都市などに比べて少ない場所では、いくら限られたリソースにガンガン栄養剤を打ち込んでまちを盛り上げようとしても長くは続かないはずです。だから地域経済のことを考えた時に、まちという限られた枠の中で完結する価値のつくり方を設定することや、まちにいる人をまちが大好きな人だけで構成しようとするのではなく、むしろまちに愛着がない人もそこにおとずれる余白がたくさんできるようなあり方でまちをつくる方が回しやすいという側面はあるはずです。

──確かに、まちを盛り上げようと思ったら地域特有の何かを探したくなるものですよね。でも、もっと広いスケールで考えるべきですね。

地域リソースにこだわらない女川町と、ありふれた地域リソースに新たな価値をもたらしたYCAMの空き家活用プロジェクト

必ずしも地元に愛着がある人が必要ではない、ということを実践して成果を上げている自治体のひとつに宮城県の女川町があります。2011年の東日本大震災以降、東北地方で転入超過の状態を維持し続けているのは仙台市だけで、それ以外のほとんどの地域は復興工事後も人口減少が続いています。しかし女川町はその中で2015年から2020年にかけて人口が増加した数少ない自治体のひとつだそうです。

女川町が何をしたのかというと、2015年から起業支援プログラムを始めたんです。特徴的なのが「女川町で起業する必要はない」という点で、起業するまでの準備期間は学校に通うために女川に来てもらい、その後は出ていっても構わないと。そこが女川である必然性にこだわっていないんですよ。

──普通は、そうした支援プログラムって場所とセットになっていそうなのに……

ですよね。もちろん、結局女川で起業している人もいるみたいで、それが新しい女川町らしさになりつつあるようです。(NHK NEWS WEBの記事によると、2020年時点で53人が卒業し、14人が女川町で起業している)

無理くり女川にしかないリソースで仕掛けようとしていない、ただそうした態度を一貫して取ることで、その態度がまちの「らしさ」に繋がっていく。そうした地道な積み上げを続けていることがすごいですよね。このような場所に捉われない街づくりのあり方に、当たり前の大切さがあるなと感じます。

小豆島も、ウェットな見方をすれば小豆島の良さに惹かれて人が集まっているんだけど、あえてドライな言い方をすれば、良い感じの自然があり、昔の風景が残っている場所であれば必ずしも小豆島である必要がないという人もいると思うんです。もちろん住んでいる人は愛着を感じますから、いかに小豆島が良い場所かを語りますし、その言葉に嘘はないわけですが、一定程度の利便性があって家賃が安ければそれでよいという考え方を軽視する必要もないはずです。こうした視点もまちを考える上で当たり前に大事にすべきリアリティだと思うんですよね。

──自分自身が住んでいる場所のことを考えると……確かにその通りかもしれません。

そうそう。分かってはいるけど、あえて大きな声で言うこともないというか……。場所性に捉われすぎないというか、地球という大きなスケールのことが問題になっている今だからこそ、より大きなスケールで場所を考えていくことがあって良いと思います。こういうマインドセットでまちを議論できると良いですよね。

もう一つ、まちの中のありふれた民家というリソースの価値を再発見した事例があります。山口県の山口情報芸術センター(YCAM)の「メディアとしての空間をつくる」というプロジェクトの一貫で、私も建築の専門家として関わっています。空き家を1年間かけてゆっくり解体していくというもので、解体の手が徐々に入り、どんどん住宅が住宅ではなくなっていくその家で、色々なアーティストや地域の方とコラボレートしたさまざまなイベントが1年を通して開催されました。たとえば面白かったのが「サイレント盆踊り」。民家なので大きい音を出して近隣に迷惑をかけちゃいけないということで、参加者は各自イヤホンで同期された音源を聴きながら踊るんですけど、周りから見ると無音の中で盆踊りをしているように見えるという(笑)

この家のオーナーはいわゆる一般市民の方なのですが、まちにコミットする上での主体性という点では、このプロジェクトがあった1年で明らかに意識に変化があったようです。YCAMのアーキビストやアーティストたちと関わったことによって、「自分の家ってこんなふうにも使えるんだ」とか「うまいことやれば自分の家にもこんなに人が集まるんだ」とか、その家が持つ一般性と特殊性に段々と気づいていかれたと。

YCAMからすると、公共施設の役割として地域に活動を開く上で、アネックスのような場をもつことには意味がある。とは言え、アネックスを本館と同じ水準で設置することのハードルを考えれば、そもそも実験的なプログラムで、かつ期限も定め、大き過ぎず小さすぎない住宅スケールの場を、数人のコアスタッフと地域住民の方からなるゆるやかなチームで運営してみることは理にかなっているわけです。そして、そうした運営をとおして立ち上がるコミュニティは、YCAMのメンバー+地域メンバー+県外から訪ねてくる期限付きのメンバーからスタートしているわけですが、これが少しずつ、肩の力が抜けた持続的な公共の単位に育っていくという点も秀逸だなと感じました。この小さな単位のコミュニティは、それでもYCAMが依拠する地域ネットワークのスケールから考えれば十分に効果的にまちに接続する為の単位にもなっていると考えられます。現実に無理せず十分に楽しくて、また運営にも支障がないちょうどいいバランスを狙うことが、確かなリアリティの獲得に繋がっているという点で、女川の事例に通ずるところがあると感じました。

リアリティを見つめ直し、前提を疑い、問いを立て直す

──お話を聞いていると、街づくりの分野における望ましさというか、ある種前提と化しているものに捉われてしまっているのかもしれないと思いました。

そうですね、同じかたちの話で、オーセンティシティの論理から、本来の場所らしさが失われて観光地化した場所は良くないという考え方もある種の前提になっていると思いますが、やはりこれもむずかしい問題です。例えば今私が住んでいる京都は代表的な観光都市で、場所によっては観光以外のアクティビティが存在しないようなエリアももちろん存在するわけです。批判するだけなら簡単ですが、でも実際に観光地に行ったらほとんどが外国人で、それで成り立っているまちもある。この状況をいかにポジティブに捉えられるかは、グローバルに物事を考えなければならない現在では大事なことになっていくと思います。

ただもっと言うと、こうした街づくりの議論が、一方で徐々に現代の最重要課題の位置から少しずつ後景化しつつあるような感覚も近頃は感じています。というのも、インフラやエネルギーの危機、自然災害への対応といった環境的な課題が差し迫ってくると、もはやそこが背に腹替えられない優先事項になり、選択肢がなくなってくるはずだからです。そしていま、線状降水帯が引き起こす水害などの自然災害の増加、まだ来ていない南海トラフ、全地球規模での温暖化といった問題はもちろん、連動するエネルギー問題、地方で加速していくインフラの老朽化、人口構成の変化まで、まさにいま日本はターニングポイントに来ていると感じざるをえない出来事ばかりです。

──街づくりは経済活性にかかわる議論という側面が強いですが、みんなであれこれ思案している間に、環境的な要因によって選択肢がなくなってしまう恐れがあると。

スプロールしている都市って、インフラの維持管理的に不利ですよね。道路の面積に対して税金を払っている人が少ないわけですから。だからコンパクトシティにして、インフラの維持コストを下げていきましょうという考えが震災前、コロナ前から議論されていました。

しかし震災があって、復興事業という枠組みの中で元々衰退していたまちにお金を使っていったり、コロナがあって都市部に集まることがネガティブなものになったりした。そして結局スプロールした場所でもインターネットさえ繋がっていればOKだ、むしろそうあるべきだという視点から世界はもう一度分散系に向かうという揺り戻しがあったとも言えるかと思います。

ただし、当然ながら震災やコロナ前からあったインフラやエネルギー問題の状況は変わっていないし、ロシア/ウクライナの状況を考えれば悪化さえしているわけです。近頃原発が再稼働してしまっているのも、その是非には様々な議論がありますが、逼迫した状況のあらわれであることは間違いないでしょう。このように環境的な要因は、社会的インパクトがものすごく強いものであるとあらためて感じています。まちに住まう人々の声をひょいと乗り越えて、まちのあり方を規定してしまい得る。ですから、これからまちを考える上で、こうした避けられない影響を把握し、そのロジックをどう街づくりのロジックの中にうまく組み込んでいくかは益々重要性を増してくると思います。

──まちに影響を与え得る、環境的な要因をバランスよく考えていくことが大事なんですね。

バランスよくというか、環境的な配慮はむしろボトムラインでしかないと言う方が正しいとは思います。当たり前といえば当たり前のことなのですが、環境に関わるファクターにどう実感をもって向き合えるか、生活におけるその他諸々の判断基準と同列なものとして取り扱えるのかが課題として前景化しつつあるように感じているということです。

例えば日光が入ってきて、風通しが良くて、美味しいご飯が食べられて、適度に暖かかったり、涼しかったりして、できれば大量生産というよりはむしろ丁寧につくられたカスタムメイドや少量多品種生産の良い感じの洋服や食器なんかに囲まれて、できればそれが顔の見える誰かによってつくられ、売られているかが意識できる、といったような……それらを自ら選び取って生きていきたい、そんなモチベーションで人は住まいや都市を選んでいるはずだと思うんです。そうした基本的な価値の中には、安全であることとか、家賃が安い方が良いというのも入ってきますし、そうした生活を送り、おおむね人生に不満なくやっていくためのファクターとして、環境に対して前向きであることが入ってくる時代になってきているように感じるなと。その感覚は5年前とも確実に変わってきているように思うのです。

こうやって話すと、何を当たり前のことを言ってるんだろうと恥ずかしくなりもするのですが、やはり、その当たり前にどれだけ真摯に向きあって既存の前提を疑い、問題のフレームを立て直せるかが、今の街づくりにとってとても大事なことになってきていると感じています。

街づくりに向かわずにまちをつくる

──共同研究では、デジタルテクノロジーの活用もひとつの関心分野だったかと思います。今までの話を受けて、これからのデジタルテクノロジーは街づくりにどう活用されるべきでしょうか?

私は昨年4月から拠点を東京から京都に移しまして、設計事務所のかたわら、京都工芸繊維大学に着任したのですが、いま大学で取り組んでいるものに、まさに上述したところの環境危機への課題意識とデジタルテクノロジーが交差するプロジェクトがあります。

空き家問題は全国的なものですが、京都市では、2026年から空き家税の導入が検討されており、空き家を持っていることが不利になれば、その利活用と同様に解体の方向にも動きが進んでいく可能性が予見されています。さらに、2022年の環境省リサイクル推進室発行の資料によれば、一般社団法人全国古民家再生協会の調査で、古材=「古い木造建築物を解体することで得られる再利用可能な木製建材」の市場動向は2019年度からの3年間で販売件数、販売額とも急激に成長していることが見てとれます。つまり古材の需要は需要で伸びているのです。

ただし、一方でこれだけAmazonをはじめとしたネット販売が普及した現代でも、こと古材の購入ともなると、ネットを介した材の販売という形態はほとんど普及していないに等しい状況です。これにはさまざまなボトルネックがあると考えられ、材ひとつひとつの不均一さがありその把握がむずかしいこと、それ以前に手こわしの解体手間が販売コストに見合わないこと、それらをクリアできたとして利用時の加工にもまた複雑さが伴うこと、供給ラインが不安定なことなどがそのおもな原因と考えられます。

しかしだからこそ、ではデジタルテクノロジーの援用により、まがり材やほぞ穴を伴う古材でもスムーズに3Dスキャンでき、それをネットで閲覧できたらどうか、閲覧したら必要な状況に合わせてコンピュータで加工形状を割り出し、そのままデジタルファブリケーションの加工ラインまで送ることができたらどうか、解体がむずかしい現場をロボットがサポートしてくれたらどうか、またこうしてデータ化された古材情報をネットワークしてデータベース化、複数主体で共同管理するなどし、ほしい人がほしい材の管理者に気軽に問合せできたらどうか;つまり既にある古材市場に足りないものをデジタルで補い、よりスムーズな流通を促進できないのかといった視点から、いま研究を組み立てています。

それだけ説明すると、街づくりとはあまり関係のない方向に展開しているのかと思われる方もいるかもしれませんが、私はそうは考えていません。むしろ逆です。

まちを語る上で、必ずしも都市空間に無理やり落とし込まずとも、建っている空き家そのものを資材ストックと考えられたり、プライベートな敷地の片隅や小屋の一角でも、ましてや工務店がビジネスで営む資材庫など、データにより、より多くの人がアクセスできるストックの一次的な経由地となれば、途端にそれらは公共的な機能を担う都市の一部になるはずです。さらにそうした機能の一つひとつが丁寧に編み込まれ、まちで実際に機能するネットワークとして複数の主体により運営されはじめれば、その動きは必ずコミュニティを生み、そのコミュニティにより生きられる時間と空間はまちの一角をつくることになります。もちろん古材流通という目的から見れば、街づくりやコミュニティ形成はひとつの派生的な結果でしかないかもしれません。ただ、どの立場からそのコミュニティに関わるにせよ、それぞれに街づくりの「多能工」であることを忘れずに場づくりへコミットしようということさえ常に意識できていれば、何がしか直接街づくりに向かうのではない特定の目的に向かっていられることが、街づくりにとっては逆に強みになるということが言えると思うのです。考えてみれば、そもそも都市空間生態学でつくり手と呼ばれた、いわゆる街づくりのプレーヤーの皆さんは、おそらくほぼ例外なく直接街づくりに向かうのではなく(自らの生業に集中することで)街づくりにコミットしている方々だということができると思います。

ことデジタルテクノロジーについて言えば、デジタルテクノロジーだけを何か特別なツールとして見るのではなく、いかにいま既に機能しているものの不足を補い、他の道具と工夫して組み合わせては使いこなしていけるかが大事なのだと思っています。連載でもずっとそのことを手を変え品を変えお伝えしてきたつもりですし、少なくとも私にとってはいま一番関心があるところがそこなのです。

木内俊克(きうち・としかつ)

京都工芸繊維大学 未来デザイン工学機構 特任准教授/砂木 共同代表

東京都生まれ。2004年東京大学大学院建築学専攻修了後、Diller Scofidio + Renfro (2005〜07年)、R&Sie(n) Architects (2007〜11年) を経て、2012年に木内建築計画事務所設立。2021年より株式会社砂木を砂山太一と共同で設立。Web、プロダクト、展示、建築/街づくりの企画から設計まで、情報のデザインを軸に領域を越えて取り組んでいる。教育研究活動では、2015~2018年 東京大学建築学専攻 助教などを経て、2022年より現職。2015~2020年に在籍した東京大学Design Think Tankでは、このnoteでも取り上げている「都市空間生態学」の研究を担当。代表作に都市の残余空間をパブリックスペース化した『オブジェクトディスコ』(2016)など。第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館展示参加。

聞き手:小野寺諒朔

構成・編集:小野寺諒朔

編集補助:福田晃司、春口滉平

イラスト:藤巻佐有梨

デザイン:綱島卓也