都市とデータと私たち|都市空間生態学から見る、街づくりのこれから vol.4

文:木内俊克

前回の記事で、都市空間生態学の研究が発足した当初からテーマとして扱ってきた「温度あるデータ」とはどんなものかについて触れた。

ふりかえり:

人びとが感覚や感情で捉える様々な情報のことを、ここでは「温度あるデータ」と呼んでいる。

誰かの記憶や想像にふれ、まだ知らない世界の感じ方や捉え方を経験することができれば、もっと街が楽しくなるはず。

だからこそ、街の人びとの「温度あるデータ」を記録・可視化し、人びとに還元することも、街づくりと言えるのではないか?

これらの視点をさらに掘り下げるためにも、今回(中編)の記事ではデータを取り巻く街づくりの現況についてふれたい。その中で、街づくりにおいて「温度あるデータ」を利活用しているといえる事例が、現在のところどんなものであるのか、その輪郭を少しでもクッキリとさせてみたい。そして、次回(後編)で紹介予定である「温度あるデータ」の先にイメージできる、街づくりのちょっと先の未来の話に繋げていきたいと思う。

都市データと街づくり

1990年代から都市データに関わる研究をリードしてきた東京大学空間情報科学研究センターで、2011年にマイクロジオデータ研究会が発足した。人が歩いて目で見る都市と対応するような高精細な都市データが得られるようになってきた2010年代初頭ごろからは、都市データを利活用した街づくりというテーマが注目を集めるようになっている。

現在では街づくりにおけるデータ利用は益々普及してきており、ちょうどこの2022年4月にも、昨年に国土交通省がまとめた「データを活用したまちづくり~取組のヒントと事例~」というガイドラインのversion1.1改訂版が発表されたばかりだ[*1]。

*1 データを活用したまちづくり~取組のヒントと事例~(第1.1版)全体版

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001479261.pdf

上記資料を作成した「データ駆動型社会に対応したまちづくりに関する勉強会」の内容は下記リンクにまとめられている。

https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000170.html

同ガイドラインにまとめられた事例を見ていくと、いま一般に普及しつつある街づくりにおける都市データ利用は、本記事で着眼したい「温度あるデータ」のねらいとは似て非なるものであることに気づく。というのも、いわゆる都市データ利用とは、人びとが一人ひとり体験した都市の経験はさておき、それを集計した群の動きとしてデータを集計してはその傾向を分析し、トップダウン的な都市計画やインフラ整備、商業者の効率的なサービス展開に利用するといったものがほとんどだからだ。データが「温度あるデータ」としてふるまうには、より主観的な体験の共有に向けてデータが整えられ、提示される必要がある。

一方で、一般に言われる都市データの利活用事例からは次の有用なポイントが読み取れる。すなわち、データの利活用が街づくりとして機能するには、

誰が

何のために

何のデータを記録し

誰と

どう共有するか、

の5つが明確化されている必要があるという点だ。そしてこの原理は、「温度あるデータ」の利活用にとっても、等しく重要なポイントとして押さえておきたいところだ。

データに主体が見えることで、温度が可視化される

「1. 誰が、2. 何のために、3. 何のデータを記録し、4. 誰と、5. どう共有するか」が重要だと言うのには訳がある。というのも、「温度あるデータ」では、特に「1. 誰が、2. 何のために」の部分を感覚的に把握できることが大事で、データにその主体とモチベーションが明示的に存在してこそ、そこに温度が宿るからだ。

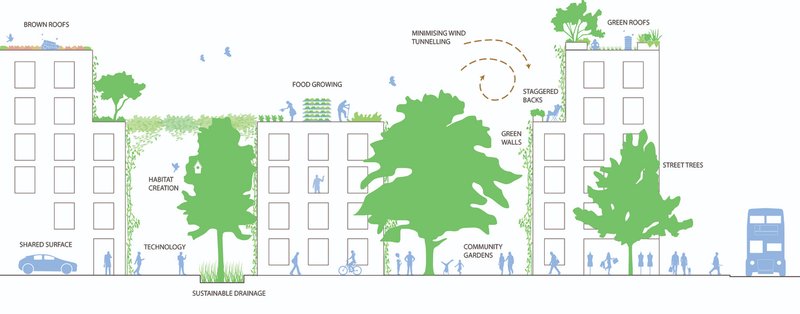

その好例として、2016年にローンチされた「Wild West End」というプロジェクトを紹介したい。ここでは街中に点在する緑化要素を、その類型や所有者の別に関わらずネットワークし、一連の分散型の緑地帯として育てる試みが、Central Londonの西端一帯にまたがる大規模なエリアで実施されている。

ランドスケープとマスタープランニングのテクニカルパートナーには、国際的な建築エンジニアリング・コンサルティング会社であるARUP Londonが入っていて、私は都市空間生態学研究の過程でARUP Londonにヒアリングを行った際にこのプロジェクトを知った。

まず、公共が管理している樹木や緑地だけではなく、エリアのプライベートオーナーが所有している、例えば建物の窓際にかけられたプランターや屋上緑化の植栽といった私有の植物までが、街に分散する緑化要素としてデータ化される。そして、いかにそれらが一帯につながり、虫や鳥といった生物も豊かに育むことができる生態系を形成できるか、それがどう発展すればより明確なインパクトをもって視覚的な緑化にとどまらない生物多様性の促進につながるのかについて、2年に1回のリサーチを実施し、街の関係者に提示していくというものだった。

データ駆動型の都市改変というと、ニューヨークのブロードウェイが、シミュレーションと社会実験によるデータ収集を経て、交通渋滞を緩和し、沿道を活性化するパブリックスペースに生まれ変わったような劇的な事例に目がいきがちだろう。しかし、Wild West Endでは街中でふと見かける自然が必ず誰かの手で意志をもって維持されていること、自らもそのオーナーとなって街の生態系に寄与できるという意識を高める戦略を取っている点に着実さを感じ、好感をいだいた。

緑の向こう側に感じられる人のモチベーションが「温度」であり、このささやかな「温度」が、緑を認識する側のモチベーションや緑への接し方を変えていくかたちで機能する。

Wild West Endの分散型緑地のネットワークは2018年の調査時点でも広がりを見せ、緑化要素数の増加はもちろん、Central Londonでは観察されなかったコウモリの種や、新たな鳥が観察されるようになったことなどが報告されている。 2022年には、Wild West Endの対象街区が拡張され、プロジェクトに参加するプライベートオーナーの数が増加していることもレポートされている。

温度を伝えあう

しかしながら、こうした多数の主体がデータの共有を介してネットワークし、相互に連携しては都市更新にコミットしていくような事例は、これが個人のレベルで機能しているものとなると、現状では広く普及しているとは言いがたいのも事実のようだ。

バルセロナで先駆けて実際の街づくりに使用され、2020年代に入ってようやく日本の自治体でも導入事例が出てきている、オンラインでの住民参加型合意形成プラットフォームDecidimは、その意味で街づくりへの個人の参加を可能にした例としては先駆的なものだ。

こうしたオンラインプラットフォームが登場してきたいまこそ、街づくりに関わる多様な主体が、それぞれの視点で街のどんな活動に価値を感じているかを「温度あるデータ」として発信、共有し、意見の形成やアイデアの創発に生かしていく準備が整いつつあるといえるのかもしれない。

こうした議論をしていると、いつも真っ先に思い出されるのが、2013年にローンチされ、ある意味、Niantic社のGoogleからの独立を準備したかたちにもなった、位置情報ゲームのINGRESSだ。

ポケモンGOの前身だが、いわゆる陣取りゲームであり、実際のGoogleマップ上にプロットされたポータルという拠点まで現地に足を運び、AR空間上でポータルを占拠していくというもの。最大の特徴は、ポータルが実在する建物やモニュメント、オブジェなどである点だ。そしてポータルはプレイヤーの申請によって登録されるため、実際に街中でプレイヤーが気になった対象がマップの中にプロットされていくことになる。マップはゲームのフィールドであり、同時に人が食事もすれば休憩もする場所であるということが両義的に共存する。プレイヤーはゲーム空間で過ごしながら、データの向こう側にいる競合するプレイヤーの存在を感じながら陣取りを展開し、より多数のプレイヤーの熱がこもったポータルに赴いては、そこで過ごすことを楽しむことになる。

INGRESSでのこうしたポータル(=データ)を介したプレイヤー間のやり取りを街づくりとは呼べないかもしれないが、ポケモンGOがゲーム側やスポンサーとして参加した自治体側が提供するモンスターを集めていくスタンプラリー式であるのに対し、INGRESSは明らかにゲームのフィールドの向こうにいる人の存在をとおしてポータルにモチベーションを抱くゲームである点で、INGRESSの扱う都市データは温度あるものになっている。INGRESSのtwitterアカウントでも多くのコミュニティのレポートがリツイートされ、そのカルチャーが形成されていることがよくわかる。

データであるということ

発信されている情報の向こう側に人や人のモチベーションを感じる、という点では、実はその最も強力なメディアとして無視できないのが、動画コンテンツだろう。2017年に、天理市のブランディングプロジェクト「めぐみ めぐる てんり」のプロモーション動画として、grafの服部滋樹氏が総合監修に入り作成されたショートドキュメンタリーやインタビューのシリーズは、徹底して天理市という場所への人々の想いを軸にして制作され、動画に登場する人びとの感覚への没入感という点では圧倒的に高い温度を感じるものだ。

あるいは、街中をめぐりながら、誰かが街で体験した記憶をその場所で再現したり、語ったりしているところを巡るというスタイルで2015~2016年に実施された演劇「パラダイス仏生山」は、現実の場をメディア化しては、圧倒的な没入感で誰かの物語を追体験可能なプログラムだ。そのドキュメンタリーだけでもかなりの温度を、そしてそのとき誰かが感じたであろう街の美しさを感じることができる。

こうした情報に触れるにつけ、使い方次第で動画が保持しうる温度の高さには大変な魅力を感じる一方で、これらの動画をデータとして運用していくことの難しさについては考えさせられる。

ここで冒頭で言及した、国交省の「データを活用したまちづくり~取組のヒントと事例~」に戻ると、難しさのヒントが見えてくる。というのも、近年取得可能になってきている各種のGISデータや位置情報履歴などの都市データの価値は、「細かく」「早く」更新される点にあるとされている。つまり、それはリアルタイム(対象の現在を指し示すもの)または定期的に更新されていくことが重要であるし、それによりはじめて都市を運用していくツールになるのだ。

対比的に、では動画はどうだろうと考えると、圧倒的な温度を含んだものであったとしても、それが良質なものであればある程、通常は撮影と編集にかけられる時間は膨大になりがちで、また更新性という点でも担保されていないことが多いのが現実かもしれない。温度の高さと、データとしての更新性は、このように時に相反し合ってしまうケースがあることも見えてくる。

温度あるデータのこれから

以上、街づくりにおける「温度あるデータ」を取り巻く状況やその具体的な事例について見てきた。私がひとまずそう呼んでみた「温度あるデータ」は、データだからといって、その取扱いや分類にまだ体系立てたアプローチが存在するわけではなく、大いなる魅力と未解決の課題がある点をご理解いただけたのではないかと思う。

次回(後編)の記事では、ではわざわざ「温度あるデータ」と名指して捉えようとしているそれらのデータのちょっと先の未来にはどんな可能性があるのかについて紹介したい。都市空間生態学研究の中で捉えようとした回遊特性指標や、動画コンテンツのこれから、ARを利用しデータを介した新しい熱量を発生させた「INGRESS」の例のように、そもそも情報を一つのメディア媒体だけから得ようとするのではなく、情報のインターフェースはもっと多次元化していくんじゃないか、といったあたりまで想いをめぐらせてみたい。

木内俊克(きうち・としかつ)

京都工芸繊維大学 未来デザイン工学機構 特任准教授/砂木 共同代表

東京都生まれ。2004年東京大学大学院建築学専攻修了後、Diller Scofidio + Renfro (2005〜07年)、R&Sie(n) Architects (2007〜11年) を経て、2012年に木内建築計画事務所設立。2021年より株式会社砂木を砂山太一と共同で設立。Web、プロダクト、展示、建築/街づくりの企画から設計まで、情報のデザインを軸に領域を越えて取り組んでいる。教育研究活動では、2015~2018年 東京大学建築学専攻 助教などを経て、2022年より現職。2015~2020年に在籍した東京大学Design Think Tankでは、このnoteでも取り上げている「都市空間生態学」の研究を担当。代表作に都市の残余空間をパブリックスペース化した『オブジェクトディスコ』(2016)など。第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館展示参加。

関連記事

イラスト

藤巻佐有梨(atelier fujirooll)

デザイン

綱島卓也(山をおりる)