式日、総ての初夏の光に

Null part trace de vie, dites-vous, pah, la belle affaire,

imagination pas morte, si, bon, imagination morte imaginez.

S. Beckett, Têtes-Mortes

#23-6-2023

2022年9月13日、ジャン=リュック・ゴダールはスイスのロールにて亡くなった。

私は彼のメゾンのあるスイスのロールから電車で30分ほどのジュネーブのレマン湖よりこの拙筆を書いている。2023年、6月。初夏の陽の光は、どこの国でも似通ったものだ。

レマン湖は、島国に住み、海を身近にする日本人にとっていささか奇妙な水の拡がりとして眼下に一望できるだろう。現実感が失われたような濁りのない暑さと酷く透き通った湖水、白鳥、諍うことを忘れたようにひたすら笑いあう人々。

スイスという土地は、あまりにも死に隣接し過ぎていて、人間に平等にやってくるその終末を忘れそうになる。

それは、此の国が安楽死を許していることにも起因するのだろうか。

この奇観を前に、私はゴダールの死を思った。その思考はほとんど、空想に等しい緊迫感の無さを持って立ち現れた。彼は、私にとって亡くなることを想定していない作家だったのだ。

私がこの世に生を受けたのは2000年5月のことだ。その時点で、既にゴダールは崇拝され、賞賛され、嫌われ、物議の只中に立っていた。

私に物心がついたのは、どうせ2004年かそこらであろう。その時点で、ゴダールは『アワーミュージック』を撮り終わっていた。

暗い自室で、目に染みるようなパソコンの光を受けながら初めてそれを目撃し、涙した時、私は19歳だった。2019年のことだ。その時点で、ゴダールの最後の長編作品である『イメージの本』は初上映が終わっていた。

私にとってのゴダールは、常にリアルタイムの作家ではなかったのだ。どちらかと言えば、国語便覧に載っているような偉大なる作家と同じような認識を持っていた。

それ故に、彼に関する報道を目にする度にある種の驚きと尊敬を持ってこう考えた。「この人はもう、死なないのではないか」と。

彼が亡くなった時、リベラシオンによるゴダールの死に対しての言葉は「監督は病気ではなかったが、疲弊していた。そのため終わらせることを彼が決断した」というものだった。

同年の2月24日、ロシア・ウクライナ戦争は開始した。

それから1年以上の時を経て、われわれが不覚にも、ハンナ・アーレント(1906〜1975)が過去に指摘した通りに「その深刻さ自体のために拒絶」し、その恐るべき日常に慣れ親しんでしまった2023年10月7日、ハマスによるイスラエル攻撃が始まった。彼はこの事実を想像し得ただろうか。

私には、彼はこの未来を予見していたようにしか思えないのだ。そうやって、彼が社会に対して映画で出来る限りのことを行なったが故の、「疲弊」の自覚であったと、そう思わざるを得ないのである。尊厳のある死とはまさにこのことであると思わされた。

疲弊の自覚。

彼は前述の『アワーミュージック』のフランス公開時のインタビューで「私は映画のユダヤ人だ」と言明した。周縁の人々として生きる人間は、常に愛すべき存在として私に対峙する。こういったところも私が彼に執着した理由なのだろうか。

そしてゴダールは『JLG /自画像』で、映画監督として生きてきたことは一つの特権であると述べつつ、自分の映画は「今日の全体主義」に対する抵抗であると言い、作品を通じて「未来に姿を現したい」と述べていた。

「どんなに傷みが激しくとも35ミリの単なる長方形はあらゆる現実の名誉を救う」

今、その言葉を上手く飲み込むことができる人間が何人としているのだろう。

彼が幾ら疲弊しながら映画を撮ったとしても、今現在、世界は大戦へと向かいつつあり、レイシズムは加速を極めている。他人が皆、ある種の疲弊の自覚を持った時、人文は力を失うのではないかと、危惧せざるを得ないような状況である。

私は、ゴダールのことを考える時に、何故かパウル・クレーが頭の片隅に浮かび上がる。スイス、フランス、イスラエル、ナチス、迫害……恐らく、クレーを語る時に避けられない名詞が、ゴダールと彼の汽水域として働いている。スイス国籍を取得できないまま、ドイツ人としてベルンに骨を埋めた彼もまた、周縁の人々の一員の様である。

クレーは1921年に「新しい天使」と題した一枚の絵を描いた。紙に描いた線描に、水彩が施されている。

そしてこの絵は、現在イスラエルにある。そもそもこの絵はかのヴァルター・ベンヤミンが買い上げ、この絵の中の天使を「歴史の天使」と名づけ、終生それを手放すことなく大事にしていた。

ベンヤミンは、ナチスからの逃避行の最中にいよいよ死を覚悟した時に、これをイスラエルにいる友人ショーレムに届けてもらうよう、知人に託したのだ。クレー自身がこの絵を、どのような意図で描いたのか、詳しいことは分かっていない様だ。勿論、天使たちが、何を訴えているのかも。クレーは晩年ナチスによって迫害され、生まれ故郷のスイスに亡命した。ナチスはクレーの絵を「退廃芸術」とし、ドイツ国内で展示されていた作品をことごとく没収したのだ。

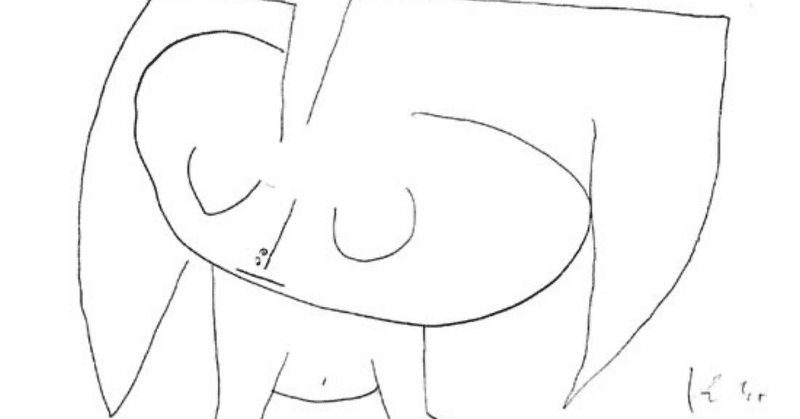

クレーは、晩年の亡命の2年後、原因不明の難病である皮膚硬化症を発症している。死に至るまでの5年間は療養と闘病のなかで制作を行ったのだろう。彼は1939年、つまり亡くなる前年に、数多の天使の絵を描くことになる。馴染みの単純な線からなる線描画で、色は施してはいない。手がうまく動かないが故に、独特の造形を呈している。

背もたれのある椅子に座り、画用紙に黒い線を引き続け、なんらかの形を描いては床に画用紙を落としてしまう事を繰り返していた彼は、どんな気持ちでひとつひとつの作品を成していたのか、私には想像すらつかない。

私は今回の旅に於いて彼の墓石を訪れることが出来た。ベルンのショースハルデン墓地。

そこは、東京都庭園美術館の、あの碧い緑色に覆われた敷地が想起させられる様な場所だった。

小一時間ほど歩き回ってやっと見つけたクレーの墓石は、彼の線描同様に、無駄を取り払ったかの如き静謐を湛えていた。そこにはこの様な文字が刻まれていた。

畢竟、現世では私は理解されない。

未だこの世に生を享けざる者たちのもとに

つまり、死者のもとに、私は居るのだから。

私は彼の作品の中でも「天使というよりむしろ鳥(mehr Vogel als Engel)」が好きだった。着ぐるみの様な頭身の、目を伏せた可笑しみのある天使。

この絵を見ると、胎児のことを思い出す。何しろそれもまた「人間というよりむしろ鳥」の様なものだから。

まだ他人を孕んだことの無い私は、幼き日の自分が3歳の頃に出来るはずだった妹か弟かのことを考える。私はその子に「ゆうき」という名前を付けた。どちらの性別で生まれてきてもきっと君に馴染んでくれるだろうと思っていた。

どうだろうか。

つまるところ、私が初めてgodmatherとしての役割を受けたのは、既にこの世に生を受けられないことが確定した者にであった。今やクレーやゴダールと、同じ場所に居る者にであったのだ。

思えばこの頃から、私は既に死に一方向の親しみを抱いたのだろう。欧州に来てまで、またもや額の汗を拭いながら独りで死者の足取りを追ったり、勝手に墓地を歩いたりしていたのだから。

追記:4-14-2024

始発すらとうに過ぎ去った猥雑な街を手繰る様に駆け降りて、池袋は雑司ヶ谷霊園に落ちる深遠な陽の光に目を細める。夏の予感は、周縁にも等しく訪れる。恐るべき勢いで。そうして忽ちに、死の匂いに足を巻き取られていくのだ。あのジュネーヴの湖を彷彿とさせる様に青青とした繁りを踏み鳴らし墓地に無遠慮に立ち入る我々は、加速度的に老いさらばえていくような気さえしている。最近はずっと死ぬのが怖い。

我々はずっと愛されるべき子ども達だったのに、そんなことに気が付かず祈るようになだらかな背中を無防備に差し出して、信用もしていない神様のことを考えていた。春はもうすぐに終わる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?