歴史 横板の薄さで「しなり」を作る

「中世フィドル」は、武弓から一枚板と経過しているので、

おそらく最初は、かなりサイズの大きな、

低音を特徴とする楽器だった思われる。

このため、「深い低音を出したい」という方向性がある。

ところが、一枚板から箱にしたことで、ボディが硬くなり

低音に向かない楽器になりつつあった。

仕方なく、弦長を短くして張力を減らしつつ、

小型化して高い音が出せる楽器になってしまったのだ。

この都合により生まれたのが、絵画や現在再現されている

小型の「中世フィドル」だろうと思う。

しかし、設計者は「深い低音を出したい」を忘れられない。

箱にした楽器を柔らかく使うにはどうすればよいか。

案として浮かぶのは、

横板の薄さで「しなり」を作れるか、である。

もともと、表板、裏板はひょうたん型で、中腹を曲げやすい。

後は、横板さえまがれば中腹がしなると考えた。

ただ、ここで1つの問題が浮上する。

現在で言えば、チェロのサイズの楽器のボディに対して、

薄く、長い横板は、用意することが非常に難しい。

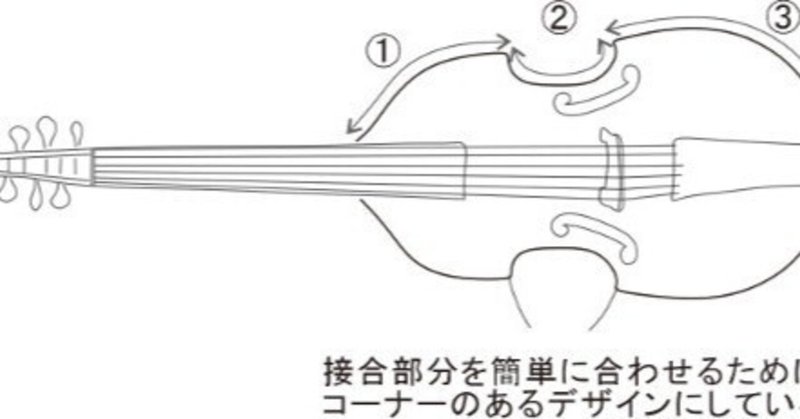

この対策として、片側を3枚の横板で作るデザインが考えられた。

これを「ヴィオラ・ダ・ガンバ」のアウトラインに見ることができる。

横板を薄くして、3枚に分けたことで大型化が可能になった。

これで、深い低音を出すことができる、はずだったが

実際にはそう簡単ではなかった。

この時点では、「中世フィドル」を引き継いで

表板、裏板共に平坦な板を使用している。

#ヴァイオリン

#バイオリン

#ヴィオラ

#ビオラ

#ヴィオラ・ダ・ガンバ

#中世フィドル

#設計

#歴史

#横板

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?