楢木範行投稿2 南九州民俗研究のあけぼのー柳田國男と楢木範行の書簡を通してー

※文字化けがひどいので後日差し替えます

一、鹿児島民俗研究会と楢木範行

鹿児島県の民俗研究は、日本民俗学にとって大きな彩評を与え続けてきたが、その研究は鹿児島民俗研究会に始まると言っても過―-―-1ではないであろう。鹿児島民俗研究会は、昭和十一年に野間吉夫・宮武省三らが発足した会である。会誌は『はやと』(後の『はやひと』)であり、昭和十二年四月十五日発行の創刊号には柳田國男が「鹿児島県と民俗研究」という文を掲載している。この会の中心的人物であったのが宮崎県えびの市島内出身の棺木範行であった。『はやと』では、次のように楢木範行のことが紹介されている。

「楢木範行氏 差渋家であるかと思へば、冷い情熱家そして飽くまで小肥りの差渋家である。氏の研究態度はこの研究会で一番正しいやうである。お控えなせえ!彼こそ國學院という畑で折口仕込みの薫陶を受けたチャキチャキ。生れは日向、霧島最も肌寒き、真幸野の島内でごんす。と言えば、真幸野が何やら吹っ飛んでしまってじゃあ恁う言ったら序に勉強になろうというものだ。昔ニシメ(西目で川辺郡地方のものを総括的に言ったものか)の座頭が栗野まで来て、真幸に行って米を喰おうか菱刈に行って女を買おうかと杖占をしたら矢張り真幸の方に杖が倒れたという。それっくらい米は今でも自慢だとさ。次にこれは自慢にならぬ話(但し事楢木故人■に関する)。時により話かけても返事をせん悪い癖あり、心して矯正すべし。現在商船学校のハナハトマメの先生■きに上枠した「交易の研究」あり、又今年中に「真幸野の伝(仮題)」をまとめると、鶴首される。」 魚浦閑人「会員点描(一)」『はやと』第三号、昭和十二年八月二十日

二、楢木範行の生涯

楢木範行の経歴については、詳しい資料が少ない。「日向馬関田の伝承」が所収されている『日本民俗誌大系第二巻 九州』(角川書店、昭和五十年)、及び「椎菓紀行」が所収されている『日本民俗誌大系 第一〇巻 未完資料(一)』(角川書店、昭和五十一年)に「著者略歴」が掲載されている。また『日本民俗学大系9』(平凡社、昭和三十三年)には、「物故者略歴」を最上孝敬が書いている。以上の文献と楢木茂行所蔵書簡類を利用し、範行の長男である茂行氏の話を参考に範行の生涯について記載する。

・明治三十七年五月二十五日

西諸県郡真幸村大字島内に生まれる。男三人の三男で、女六人、計九人兄弟姉妹の大家族で、父茂吉の勉強好きを引き継いだのは範行だけであったという。範行は東京から茂吉に新聞の切り抜きなどを送っており、茂吉が鹿児島に行ったときには図書館に案内していたという。父茂吉の土地の伝承に関する博学が後に範行が民俗学を志す素因となったといえよう。その後、真幸小学校、加治木中学校を卒業。真幸に中学校がなかったので、加治木中学校に通った。

・大正十一年

國學院大學高等師範部に入学する。このときに折口信夫に出会い、民俗学を志すようになったようである。國學院大学の学費には苦労したはずであるという。

・大正十五年

長野県上伊那農学校で二年半教鞭をとる。長野県の伊那地方と言えば柳田國男ゆかりの土地であり、この地への赴任には柳田が何らかの形で関わっていると思われる。

・昭和三年八月

鹿児島県立商船学校の国語科兼公民科教員になる。商船学校という点は、柳田が幼少に目指していた船乗りとの関連、『海上の道』との関連から興味深いものがある。商船学校の教諭として勤務してからは妹たちの学費をまかなったりしていた。ここに在職すること一○年の間、教職のかたわら民俗学の調査研究を続けた。

柳田国男の影響もあり、宮崎県内では東臼杵郡椎葉村を調査し、昭和八年八月一日発行の『旅と伝説』(六ー八)に、「椎葉紀行」として報告している。しかし興味の対象は鹿児島県内にあったようである(後述の文献目録参照)。

・昭和十年七月

柳田国男の還暦記念講演会にはるばる上京参会した。

・昭和十一年一月

飯野村前田二日市(現えびの市)の堀ミチさんと結婚する(以後妻の名の表記が複数出てくるが、ミチが正しい表記である)。

・昭和十一年十月

宮武省三・野間吉夫・永井竜一などと鹿児島民俗研究会をつくった。

機関誌『はやと』(後に『はやひと』)を発行する。

・昭和十一年十月二十三日

民具展覧会座談会が山形屋社交室において催された。

・昭和十一年五月・十一月

柳田國男の九州歴訪を迎えた。

・昭和十一年頃

最上孝敬・大間知篤三が、鹿児島県を訪れ、一夜を語り明かした。

・昭和十二年二月

鹿児島県立商船高校から『郷土における交易の研究』を刊行。

・昭和十二年四月十五日

鹿児島民俗研究会の会誌『はやと』(後に『はやひと』)の創刊号が刊行される。柳田國男が「鹿児島県と民俗研究」という文を掲載している。

・昭和十二年八月八日

鹿児島放送局より「低湘の密貿易と売船」を放送した。

・昭和十二年九月十四日

父楢木茂吉が心臓麻痺にて逝去。鹿児島民俗研究には縁が深く、会誌に茂吉氏の訃報が寄せられている。

本会会員楢木範行氏尊父茂吉氏は去る九月十四日郷里宮崎県西諸県郡真宰村島内に於て急逝された。今我々はこのよき伝承者に十分きかずして喪ったことを憶ひ、謹んで哀悼の意を表す。(「楢木範行氏尊父訃」『はやと』第四号、昭和十二年十月二十日。)

また、『日向馬関田の伝承』における父戊吉の重要性については柳田國男がその「序文」で指摘している。

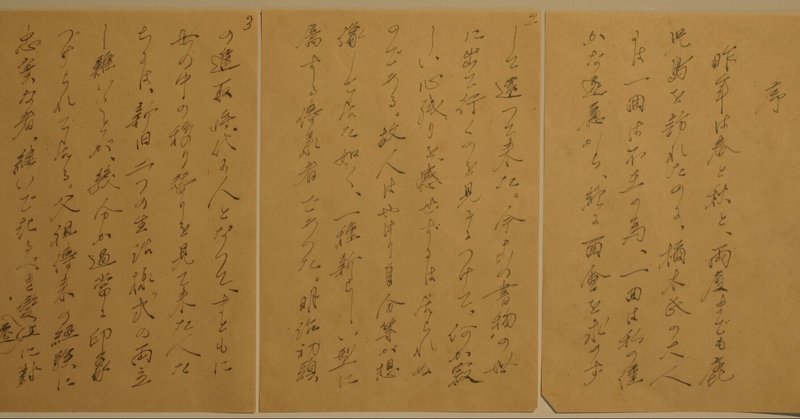

昨年は春と秋と両度までも庇児島を訪れたのに、楢木の大人には一同は不在の為、一回は私の僅かな遠慮から、終に面会を求めずして還って来た。今この書物の世に出て行くのを見るにつけて、何か寂しい心残りを感ぜずには居られぬのである。故人はやはり自分などが想像してゐた如く、一種新しい型に属する伝承者であった。(中略)以前―つの民族の個々の群の中に、必然的に備はって居た古老といふ者、即ち明確なる記憶と周到なる理解力とをもって、しかも生前に少くとも一人、頼もしい伝承者を見つけて之を語り、之を引継いで置かなければ死ねないといふ、教育の使命を意識してゐた者が、もしもこういう過渡期の通念に囚われていたとすればその内部の煩悶は果たしてどんなであったろうか。(中略)我らの知る限りでは、学問の趣味にはたしかに遺伝がある。古い生き方や考へ力を、詳しく知って居りたいと思う人の周囲を探って見ると、必ず血筋のどこかには、昔をよく知って語り残したがって居る人がいる。しかもその多くは新時代に遠慮をして、鬱々として陳ぶる所無く、豊富なる我々の為の新知識を胸に抱いたままで、遠く永く旅立ってしまふのである。この肉身の至情全社会の懸命に役立たしめる為には、少しでも早く日本民俗学の意義の、弘く民間に普遍することを希望しなければならぬと思ふ。

としている。

・昭和十二年十二月

鹿児島民俗研究会から『日向馬関田の伝承』を刊行する。『日向馬関田の伝承』の内容は次の通りである。

わがむら(一、わがむら 二、郷中 三、真幸盆地の出口入口)

村の大事件(一、明治十年の役 二、火事 三、洪水 四、川直し 五、噴火 六、鉄道開通 七、シンデン〈注「新田溝〉の略称)

家の盛衰(一、家の盛衰)

家と人(一、家と人 二、照明 三、年長者)

祭祀(一、祭屋のこと 二、八石祭 三、アマゲ〈注雨乞祭〉)

年中行事(正月24項目 二月4項目 三月5項目 四月2項目 五月2項目 六月8項目 七月17項目 八月5項目 九月1項目 一○月3項目 一一月4項目 一二月5項目)

産育・婚姻・葬送(一、産育26項目 二、婚姻36項目 三、葬送11項目)

ことわざ(-ことわざに限らず、俗信・噂等よく一般人の口の端に上ることを「言ひはへ」といふ-)

生業(一、農業その他 二、気象)

交易(一、交易)

講・ゆひ

食物(一、普通食事 二、共同飲食)

妖怪・不思議

俗信

○狐にだまされた時は地に蹲んで棒で薙ぎ払へばよい

○狐にだまされた時は手を輪形(ヨニ-を意味する)にして其の中から見ればよい

○河童その他の化物は袖の下から見れば見える

○寒い晩などは雪バショ(姥)が出て来ると言って子供をあやす

○山姫は洗髪でよい声で歌ふと云ふ

○碁ともをだます(あやす)時はワウ(妖怪?)が出て来ると言ふ

附録(文政元年寅八月二日 馬関田郷士高極帳〈話者蔵〉、嘉永元年戊申六月 仕明抱地 知行高名寄帳 野田勘助〈話者蔵〉)

あとがき

索引(ア~ワ)

本著書は全国でも早い時期に試みられた民俗誌といえる。しかもその郷土に根差した研究者によるもので、全体が深い関連で結びついている。本著書の重要性については別稿にまとめる予定である。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1222697

以下、「あとがき」を引用する。

「ゆめのようだ」と幾度か思い、人にも語り答えているうちに、父が掃らぬ旅立ちをしてから、もはや百日に垂々としている。いまだに白い脚絆、白い足袋、草履を履かし、ズタ袋を首にかけてやった手のおののきを感じ、瞼の熱くなるのを覚える。憶えば、私が民間伝承の採集に志してから、ひとむかしの歳月が流れている。その間、「ふるさと」を外にして、他所(ほとんど鹿児島県下)ばかり歩きまわった。正月はまだしも盆には、西目から来ている大工木挽きでさえ、仕事を中止して帰郷するのだから、「かえるものだ」と言われてもなお帰省しない年が一度ならずあった。郷里はいつでも採集出来るとの考えと、郷里に対する妙な憚りとから、他所ばかり採集していたが、一昨年の夏、東京で、柳田先生の還暦慶祝記念として開かれた、第一回民俗学講習会に出席しての帰りに、夕暮れの岩国でお墓に点れる「盆ヅル」の燈にふるさとの恋しさをそそられて、郷里のまとまった採集を思い立ちましたが、九州に渡るともう故郷のような心地になって甑島に渡ってしまった。その年の冬休みには、自ら婚姻習俗の実践当事者になって、わずかに当日雨がちょつと通ったので「女が道路に小便をすればゴゼムケの日雨が降る」を採集したにすぎなかった。去年は夏休みになると問もなく長兄に逝かれて計画も挫折したが、強いて暇を得て郷里を避けて、肝属郡内之浦町大字大浦を中心に数日の採集をした。とにかく去年はこの三月、鹿児島県中等教育研究会の席上発表すべき「郷土における交易の研究」の資料採集に力を注いでしまった。柳田先生は春と秋と二回来県されて五月二日には、県立図書館において「世相を対象とする学問」の題下に有益な御講演をされて多大の感銘を享けました。父も拝聴したのであった。十月には山形屋において野間吉夫氏の採集にかかる「民具展覧会」を催したが父も自製の数点を出品したことであった。年末には「年末及び年始の行事」を放送すると間もなく、日置郡田布施村に採集中、風邪を引いているのを、我慢してその足で野間氏と、喜入村に採集競争をして無理をしたために、病床に昭和十二年を迎えてしまった。かくて、二月二十八日に西諸県郡教育会総会において「郷土研究について」の講演を依頼されて、いよいよ郷里の民問伝承採集に力を注ぐことを、ひそかに誓ったのであった。そして、六月父が出鹿児した時までに大ざっばな聞き取りは終わったが、なお補正のものが多々あったので、夏休みこそはと大いに期待するところがあったが、いよいよ休暇になるとすっかり期待は外れてしまった。七月三十日の「練習船の生活」の放送準備に忙殺され、引きつづいて八月八日の薩藩の密貿易とバイ船の話」を放送して、八月十一日にやっと帰省出来たが、お盆の日から急に父は病気になってしまった。幸いに数日で全快したが、資料の補正など止めて、九月になったら早目に出鹿児されるよう口約して別れた。その日をどんなに待ったことか・・・しかもこれが永別になろうとは・・・!!(後略)

・昭和十三年二月十九日

長男茂行誕生。出産に際して、妻ミチは実家に帰省しており、この間、範行は鹿児島で一人の生活をしていた。調査地からは妻の実家へ頻繁に頻繁に手紙を書いており、二月二十八日、三月一日、三月十五日、三月二十六日の書簡が残されている。三月二十六日の書簡は、範行最後の書簡である。

みち子殿元気ですか。今日は体格検査で只今ひまであるが、午后から採用者審議である。二、二日風邪気味でのとがいたかったが、幸生徒が居るので、炊事軍曹をやらした。今日はよい。無理をして直ったようなものである。学校の方もどうやら二十七日まででよい様だ。明夜は宿直で二十八日から休暇。宿直で四月四日最終日が当直になってゐる。それで二十八日にかへられると思ふ。この際、島内に立ち奇ってから夕方二日市に来た方が面倒しないかと思ふ。そして、鹿児より帰るのはかへって来てからに決め様。(中略)お大事に。

・昭和十三年四月一日

真幸村島内に帰省中、妻ミチの飯野の実家で、脳溢血にて満三三歳十か月の若さで亡くなった。

・昭和十三年四月二日午後

郷里真幸村島内において葬儀が催された。鹿児島民俗研究会からも弔問に訪れ、追悼文が読み上げられた。以下の弔辞は、『はやひと』第二巻第一号(昭和十三年四月二十日発行)に掲載されたものであるが、原文は楢木範行氏宅に保管されている。

追悼の辞 私共の敬愛する楢木さんが三十有五歳の若さをもってぽっくり永久の眠りに就かれた 御遺族の悲しみはもとよりであるが 私共の悲しみも決してそれに劣らぬものがある 鹿児島県民俗研究にとってあなたの長逝は殆んど致命傷的な痛恨事でなければならぬ 暗夜に灯を失ふたやうに真っ暗な気持である

顧れば昭和十一年秋 この会を創めて僅かに一年有半の浅い月日ではあったが、私共はあなたの学問上の検討或ひは茶談の中に於ける風貌を偲び尽きせぬ思ひ出に涙の澇泥たるものがある 今かうしてあなたの面影をとらへて話しかけようなどとは信ぜられないで 未だあなたがどこかを旅行でもしてゐる位にしか思へない しかしかうして今あなたの御位牌を前にして見れば これを疑ふわけに行かない 誠に残念千万である 此様に急に亡くなるのであったら もう少し伺って置きたかったことも皆が沢山持って居った あなたのこの研究は県下の誰よりも古く 豊富な資料をもって 常に暗示と刺激とに富んだ労作を示してくれた 全く他人の追随を許さぬものがあった 鹿児島県の民俗研究に対する眼と心を開いてくれたのは実にあなたであった 蓋し今あなたを失ってあなたの空席は何人を以てしてもこれを埋めることは出来ないであらう しかしあなたが蒔いた種はやがて生長し皆花をつけ数限りなく実を結ぶ日が来ることであらう それを育てて行くのが私共の第一の務であることを一同深く決心してゐる それを今日あなたの御魂の御前に謹み惶みて申し上げたい

私共は縁あってあなたと父を結び得たことは無情の幸福に相違なかったが この降伏を更に今後十年二十年を重ね得なかったことを憾みとする惜別の感はいくら申しても尽きない 今はただ安らけく神静まりまさん事を祈るばかりである 最後にあなたの御魂が今後とも幽界から私共の道しるべとなり御鞭撻下されんことを尚ふ 昭和十三年四月 鹿児島民俗研究会

三、柳田國男と地方研究者の関係

昭和十三年四月一日に楢木範行は急逝してしまう。亡くなる以前の生活ぶりは、仕事と調査研究に忙しくなりはじめ、柳田國男が楢木の多忙ぶりについて気を回していたことは残された書簡からもよく分かる。楢木の急逝の一報を受けた柳田は妻ミチヘ手紙を宛てているが、その手紙からはその狼狽ぶりがうかかえる。

突然の御報にて今なほ真偽をうたがふばかりに候、どふいう御様子にや更ニ野間君などよりの通信も有之べく哉とまちをり候も 只此まゝにても居られず、一応御見まひ申上候 最終ニお目にかゝってから一年になり候も近頃も御通信をたまはり殆どこの様な出来ごとがあらうとは夢にも考へられず茫然といたし候、さりともまちがひとも考へられず如何に 皆様御動顛且ツ御悲傷被成候ことかと深く御察し申上候、野間氏の御名も知らず電報もさし上げかね、もどかしく候へ共、書中御様子うかかひ申上候。(昭和十三年四月三日、柳田國男から楢木みちへ、宮崎県西諸県郡真幸村島内)

葬儀も終了し落ち着いてから、柳田は再び妻ミチへ手紙を寄せている。

あなたも気をつけて病気にならぬやうにして下さい。御葉書を見て漸う御事情がわかりました。此方でさへあまり意外で信じられぬやうですからあなたの御驚きはさぞと存します。しかし追々と日数がたち御悲しみも御淋しさも加ハるばかりと存じます。まだ小さくて孤児になった御子のことを考へると胸が痛みます。今はまだ是からの御計画も立ちますまいが、どうか出来るだけその御子の幸福なやうにして上げたいとおもってひます。私はもう何の役にも立ちませんが東京には大間知君はしめ旧友も多ひこと故何なりとも御相談があったら御遠慮なく御話し下さい。野田の御舎兄は御名前は何といひますか。序に御知らせ下さい。(昭和十三年四月十四日、柳田國男から楢木みちへ、宮崎県西諸県郡飯野村堀氏方)

このような柳田と一地方研究者の関係が標準的なつきあいであったかは分からないが、楢木と柳田の交流は研究者同士のつきあいを超えているかに思える。この関係は楢木範行の死後も続けられる。

楢木の死から一八年後、範行の長男茂行の大学進学について、妻ミチが悩んだときに頼れるのが柳田だけであったのか、ミチは息子の進学について柳田に相談している。

久しいこと御尋ねもしませんでしたが、御子息も大きく成なされ高等学校もいよいよ(くの字点)御終了のよしめでたく存じます。是からどうしたらよいか母様としてさぞさぞ(くの字点)御迷ひ被成ることゝ思ひます。私ももう八十才を越え世間もうとく御相談相手になりませぬが、一ばんよいのは鹿児島か又県内だから宮崎の大学か是だと御母さんに折々逢ふことが出来てよいと思ひますが、貸費なりアルバイトなりが得られるかどうか少し気になります。幸ひに両方の大学に知って居る先生がありますが、御希望ならきいて見ましょう。カゴシマ大学は大山さん、宮崎なら田中さんといふ教授です。次に小林高校の先生に広島出の方が多いので、あの大学のよいことがわかって居るとすれば何か都合のよいことは無いか、是も藤原さんといふ国語の良い先生と知ってゐますから其方面に入るつもりなら何か安く在学する方法ハないかどうかきいてあげましょう。最後に東京の私立大学に入ることは考へものです。私も國學院には深い関係があるのでよく経験してゐますが、親を離れて働く学生になるのはよほど考へものです。成功した人は多分至って少なく、苦しいばかりでかわいさうでないかと思ひます。私以外に誰か親身になって相談に乗る人があれバともかくも一人で出すのは考へものです。この三つのうちではやはり近いところに入れてともかくも一人前になり、それから年月をかけて、やりたい学問をして行くのがよいのではないかと私ハ思ひます。この手紙を本人に見せてよく考へさせ、それから恥かしがらずに自分で手紙を書いておこすやうニ本人に話して見て下さい。さうすればどんな息子だかゝ私にもわかります。(昭和31年1月、柳田國男から楢木みちへ、宮崎県西諸県郡飯野村前田宛)

息子茂行からの手紙を受け、柳田は直接茂行に手紙を書いている。この書簡には当時の東京における大学生の状況が記されている。

御手紙拝見しました。少しの蹉跌に気を落さずしっかりとした足踏みで御進みなされる様子、何よりのことニ存じます。東京の様子をより知らぬ為にいろ(くの字点)の計画ハ無理でないが、現在の東京は最も不愉快な、又君の為には悪い実状です。都内にうろうろ(くの字点)する青年は皆迷ひ、又無理をして居ます。此実状ハ君の目的を達するには不向きです。前の学校の先生にも相談し、実力を養ふに別の方法を考へられるがよいと思ひます。自分の不得手と思ふ科目を根本的に力を付けるやうに努力するならば万一おくれても損にはならぬと思ふからやはりそちらで力を養ふ方がよいと思ふ 今の状況で遙ニ東京に来ても得る所ハ少ないであらう。その金があるなら十分の一位を費してほしい本を買ひしずかにそちらで読む方が力になると思ふ。今東京に来たとても刺激ばかり強くて、ただ頭と混乱させるだけだと思ふから自分ハ同意しない。現在は頭を休め心を養って最後の目的を目ざすのが大切だと思ふ。暗記ばかりに努力すべき時代では無いと思ひます。この上何かそれではすまぬやうたったら五月にハ鹿児島の北見さんといふ人が来るから一度君に逢ってくれるやう頼んで置きましょう。 四月十八日(昭和31年4月19日、柳田國男から楢木茂行へ、宮崎県西諸県郡飯野町前田宛)

この後、同年八月一五日、八月二十日、昭和三十二年一月二日に柳田國男から茂行氏に宛てた書簡が残されており、その後も進路相談にのっていたことが分かる。

全国に存在する多くの地方研究者と親睦を深めた柳田であったと思うが、遺族にここまで面倒を見ていたことが筆者にとって意外な事実であった。柳田と地方の研究者との関係を知る上で貴重な資料といえよう。

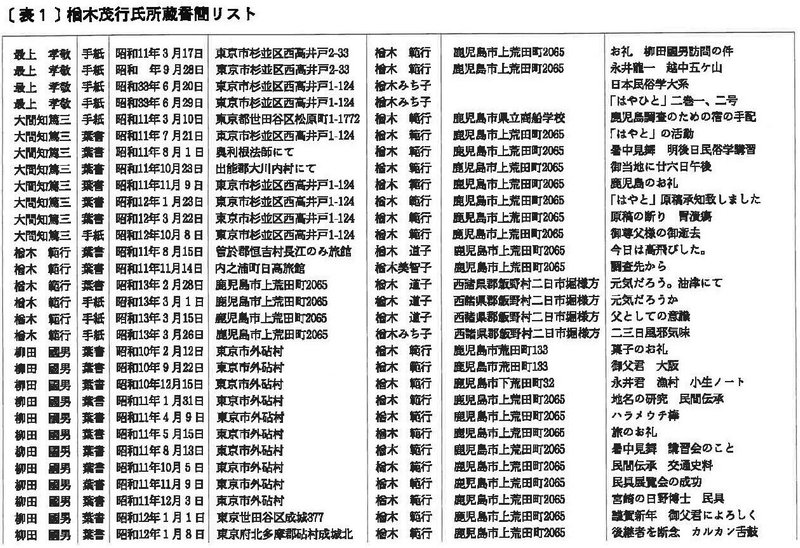

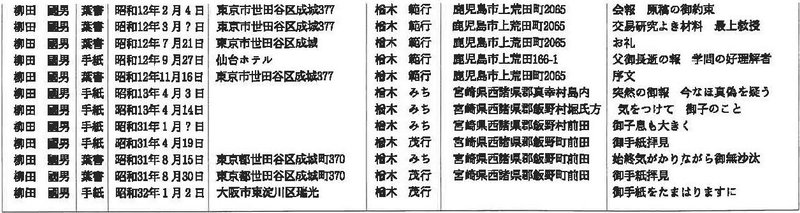

四、書簡集

楢木範行の長男茂行氏所蔵の書簡(楢木範行・柳田國男・大間知篤三、最上孝敬)を整理したところ、柳田國男から二四通、大間知篤三から八通、最上孝敬から四通の書簡が残されていることが分かった。この他、各地の研究者からの書簡も残されている。表に一覧を提示しておいた。

五、文献目録

楢木範行関連の文献目録を作成した。茂行氏所蔵の切り抜きに範行氏が寄稿したと思われる新聞記事があったが、掲載新聞名や年月日が不明であるため今後の調査が必要である。

後日掲載予定

六、最後に

これまで宮崎県出身にもかかわらず、取り上げられることの少なかった楢木範行であるが、鹿児島県と宮崎県、南九州の民俗研究の開拓者であることは、『日向馬関田の伝承』に寄せた柳田國男の「序文」で分かるであろう。こころざし半ばに、急逝した民俗研究者は多いが、そうした遺志を引き継ぐことが重要である。

今年は、柳田國男の『後狩詞記』出版九十周年にあたり、柳田と宮崎の関わりが振り返られる機会が多い年となっているが、楢木範行に関しても『日向馬関田の伝承』出版、及び没後六十周年が経っている。ここに示した資料は、あくまでも栃木範行研究の始まりである。今後、全国的な郷土研究の中に、楢木の業績を位置づける作業が行われる必要があろう。

付記

この内容は、平成十一年二月六日に行われた宮崎県民俗学会の研究発表内容を元にまとめたものである。資料を提供いただいた楢木茂行氏には大変お世話になり、資料公開にも賛同していただいた。この場を借りて深謝致します。

『みやざき民俗』五三号(平成11年11月、宮崎県民俗学会)原稿

<付記> えびの市歴史民俗資料館において、平成13年9月11日~10月14日にかけて、「南九州民俗研究の先駆者楢木範行展」が開催され、柳田国男との書簡など100点の実物資料が展示された。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?