縄文人の思想に思いを馳せる

縄文ZINE_noteさんの”まったく理解できない解説「柳瀬川縄文ロマン展」”、こちらのnoteをとてもおもしろく拝読しました。

柳瀬川縄文ロマン展、展示の「解説」が稀に見るものだということです。縄文ZINE_noteさんは次のように書かれています。

「およそ考古館や博物館という場所で目にする解説とロジックも使われている言葉も何もかもが違う。考古学的な解説は年代くらいで、解説は完全に図像学。それも同じ勝坂を扱っていても井戸尻とはまったく違う。蛇もミヅチも登場しない。レヴィ=ストロースや心理学からの引用が多い。」(https://note.com/22jomon/n/n1caa529a9ed2)

図像学、レヴィ・ストロース、心理学(どうやらユング)。これでおもしろくないはずがないという構えです。

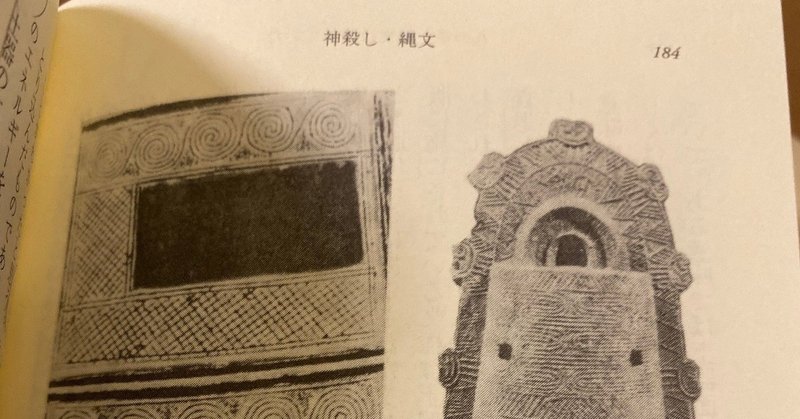

ちなみに「縄文」×「図像」といえば思い出すのはこちらの一冊。水谷勇夫氏の『神殺し・縄文』。

この本は画家、美術家の水谷氏による、縄文土器の表面に残された図像を分析解釈し、そこに縄文人の「思想」を読み解こうという試みです。

文様に目を凝らし縄文人の沈黙の声を聞き取る

縄文人の思想について、水谷氏は地母神を殺すことで大地が万物を生み出すというものであったのではないかと論じています。

土偶に、縄文土器に描かれた雷雲、雷・雨・蛇と思しき図像は、天と地を分離状態を破壊し、結合し、ひとつにしたところから豊かな収穫が生じるという思想を表現したものではないか、というのです。

しかもこの図像は、縄文土器を飛び出して、弥生時代の銅鐸にも刻まれているというのです。

ちなみに大地母神の殺害が食べ物の起源であるというのは古事記のオオゲツヒメ、日本書紀のウケモチの神話と同じタイプの考え方であり、この手の神話は日本列島の外でも報告されています。

正解を記したコード表はない

思想は人間が頭の中で、イメージやコトバを組み合わせて作り上げるもの。それは声や文字の形で表現されて初めて、他人の知る所となります。大むかしの人が書いた文書を読むことで、私達はその思想にふれることができる。

ここで問題は「声」です。

ほんの百数十年前に録音技術が登場するまで「声」を記録する技術はありませんでした。

文字を持たない人々の思想は、口から耳へ繰り返し語り伝えられ、記憶を介して伝承されるよりほかないわけです。この口伝は文字の確かさに比べれば儚いもの。世代を越えて子孫たちが移動し、生業を変えるにつれて、子供に伝える理由がなくなってしまった説話、子供たちが耳を傾けなくなった説話は、それを記憶していた人の死とともに、この世界から失われていったことでしょう。

文字を持たなかった縄文人の思想が実際にどういうものであったのか、記録が無い以上、答え合わせをすることはできないのです。

弥生×縄文

ちなみに縄文人の思想は、弥生時代にも継承された可能性が高いといいます。そして弥生の文化は、その直接の跡継ぎである古墳時代にも伝承されました。

ここで弥生時代の歴史をおさらいしてみると…。

1)弥生文化の最初の登場は紀元前10世紀。最初期の弥生文化は朝鮮半島南部の文化の担い手の九州北部への移住に始まる。

2)九州北部の最初期の弥生文化は、在来の縄文文化と共存&複合しつつ、紀元前6世紀までには中部地方まで伝播した。

3)列島各地に弥生文化の集落が広がると耕地や水、交易路の支配をめぐる境界争いが生じ、共同体同士の緊張が高まる。

4)境界争いは、共同体の内部の結束を強め、外部との差異を際立たせるための目に見える象徴=威信材を求める。

5)文字記録を持たない弥生の共同体では、威信材として銅矛、銅剣、銅鐸、銅鏡を用いた。それは大陸や朝鮮半島の「実用品」とは異なり、その形状を過度に強調されたものになった。

6)威信材は複数の共同体をまとめ上げる同盟の象徴にもなる。差し迫った隣接他集落との緊張の中で、より高次の権威の配下であることをアピールし、隣村の連中が攻めにくいようにしよう。という具合で権威のネットワークが出来上がっていき、それを象徴する威信材として中国産あるいは中国風の「銅鏡」へ集約された。

7)銅鏡の権威のネットワークはその後「前方後円墳」を共有するネットワークへと発展した。

ちなみに、前方後円墳の「次」は、書かれた文字、仏教の経典、寺院が新たな威信材になった。

弥生時代の思想をうかがうことができる「威信材」の考え方については、詳しくは藤尾慎一郎先生の『弥生時代の歴史』をどうぞ。

権威の源泉を、より高次に、高次にと求めた結果、列島を飛び出して中国の皇帝にまでたどり着いてしまう。

中国を前にして、互いに争っていたはずの「倭人」全体が結局ひとまとまりになって対峙することになる。折しも朝鮮半島で展開される「国」同士の争いを目の当たりにして、権威のネットワークを「国」へと衣替えした。

そういう具合にして、緩やかに列島の統一が進んだらしいのです。この縄文時代から古墳時代までの変化は漸進的であって、縄文の思想の断片は、弥生、古墳の思想と習合しつつ、飛鳥の文字の時代へ、そして現代まで、伝承している可能性があります。

伝承、習合

例えば祖先の霊の居所についての考え。

元々、船で渡ってきた稲作農耕民の皆さんは、祖先霊を海の向こうから穀物の種をもって水平移動でやってくるものと考える。それに対して、祖先を山に葬っていた縄文系の人々は祖先霊を山から居りてきて下界の生命に豊穣をもたらすものと考える。日本の祖先霊関連の信仰では、この2つの異なる類型が混ざり合っているといいます。

大和の権力の中枢は、在来の弥生文化の人々を「イズモ」と総称したらしいのですが、今日に伝わる「イヅモ」系の信仰には、弥生文化の担い手たちが、直接の先祖である縄文から受け継いだ、なにがしかの痕跡が含まれている可能性がある、というのが水谷氏の考えです。

ちなみに、縄文の文化を色濃く受け継いでいると考えられる諏訪大社の信仰も、縄文そのものというよりも、まず「イヅモ」と総称されるタイプの弥生文化と習合し、さらにそこへ大和の信仰のネットワークが覆い重なって、今の形になったとする考えもあるようです。

このあたりについては「思想の科学」の編集長であった山田宗睦氏の『天白紀行』がヒントになります。

すっかり弥生の話になってしまいましたが、縄文の思想についてのnoteでした。

私達がどうしても思想というものに「純粋型」と「異端(純粋型を曲解したもの)」の区別を設けたくなってしまうのは、印刷された本の存在を前提とする世界に生きているからかもしれません。

「純粋型」の確固たる存在、改変不可能な安定性を要求できるメディア技術を持っているからこそ、純粋型の確かさを軸に、そことの差分で異端ということが言えるようになるのです。

しかし、くだんの思想が文字に書かれたものでも、印刷されたものでもなく、ひとりひとりの「語り手」のその時そのつどの語りにおいて創造され、また聞き手の耳においても再創造されることで伝えられたとすれば、変容し続けることこそがその正体であるとさえ、いえるのかもしれません。

そうなると「象徴」の変容過程を問い詰めたユングの集合的無意識であったり、レヴィ・ストロースの構造であったり、そういった概念が、語り継がれた思想の方に接近してくることになるわけです。

おわり

関連note

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。