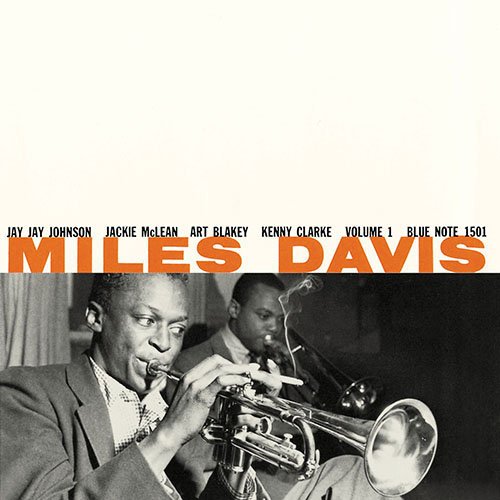

【過去原稿】ブルーノートの名盤紹介──『マイルス・デイヴィス・オールスターズ Vol.1』レビュー(2004)

2000年代の前半の一時期、ジャズに関する原稿を書いていた。ほとんどは紙媒体に寄稿したものだから、ネットには当然、痕跡もなさそうだ。せっかくなので、個人的な記録としてここに残しておこうかと。いかにも若書きで、詰めも甘いのだが、ご容赦ください。書名、筆名は伏せておきます。

まず、ブルーノートの名盤ガイドブックに寄稿したアルバム・レビューがいくつかあった。今回はそこからまず1枚。

無数にあるマイルスの吹き込みのなかでは、あまり大々的には言及されないセッションを収録したうちの第1集。ハード・バップ初期の彼には、他に『ディグ』や『ウォーキン』などプレスティッジでの立派な秀演があり、どうしても埋もれてしまうようだ。もちろん、出来が悪かろうはずはなく、麻薬の影響で体調が良くなかった時期にしては、まずまずのプレイを聴かせている。集中力が極限にまで上り詰める場面はあまりない。だがそれは、本盤の価値を下げるものではない。

52年5月のセッションから6曲。スタンダード・バラードの《ハウ・ディープ・イズ・ジ・オーシャン》《イエスタデイズ》では、マイルスがワン・ホーンで情感たっぷりにテーマとアドリブを紡いでみせる。陰りへの執着というか鋭角のセンスというか、キリッと引き締まるような抒情はまだ全面開花しておらず、逆にいえば、このように無心に歌うぐらいなら、彼にとってはお手のものなのかもしれない。ジャッキー・マクリーンとJ.J.ジョンソンの2管が加わった《ディア・オールド・ストックホルム》は、本作でもっとも表情豊かな仕上がり。『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』での決定的なヴァージョンの設計図は、このセッションでちゃーんと準備されていたわけだ。白熱する高速チューン《チャンス・イット》も、トゲトゲしさはなく楽しい。残りの6曲は53年4月のセッションから。ドラムスがアート・ブレイキーに代わって、ビートの土台がバネの効きを増した。目の覚めるようなバド・パウエル作のバップ曲《テンパス・フュージット》が好例。

リーダーとしての締めつけはあまり強くない。ただ、3管のハーモニーに留意したことがうかがえるアンサンブルには、グループ・サウンドを指向してクール・ジャズの概念を世に問うた『クールの誕生』の残照もある。53年セッションの《エニグマ》では、ピアノのごく短い間奏以外は終始マイルスがソロをとり、他の2管は涼しげに内声だけをつけるが、これは後年の『マイルス・アヘッド』っぽい。つまり、薬味を添えた程度の編曲がじつはおいしい。そしてなによりも、マイルスのメロディストとしてのポテンシャルを雄弁に物語る演奏が揃っている。仮に、これぐらいのレヴェルで彼の進化が止まっていたとしても、趣味のいいジャズマンとしてひそやかに愛されただろう。やっぱりマイルスは凄かったのだ。

(2004年執筆)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?