七草がゆと母の思い出

せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろー。七草がゆに入れる「春の七草」だ。自慢にもならないかもしれないが、この七草の名前を小学生以降、暗唱できる。というのは、母親に何度も教えてもらったからだ。春の七草は母の"教育"の賜物である。

"教育"の賜物

当時、せりから始め、ほとけのざまでのリズムの良さがお気に入りで、割と早くに覚えた。ただ、その後のすずな、すずしろがなかなか出て来ない。ほとけのざまで読むと、どうしても黙ってしまう。すると、母が「すずな、すずしろ」と続けてくれる。それが楽しく、いつの間にか覚えていた。

2020年1月7日。実家では今年も七草がゆを食べたのだろうか。

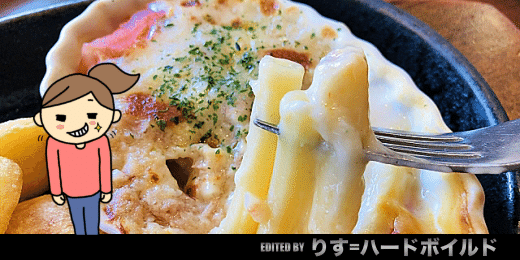

この日、わが家では奥さんが七草がゆを作って出してくれた。皿いっぱいに盛り付けれた特大のマカロニグラタンと一緒に。7日に七草がゆを食べる風習は、そもそも正月の祝膳や祝酒で弱った胃を休めるためとも言われる。そこからすれば、向かってはいけない方向にベクトルが向いている。

そこが奥さんのユニークなところである。

(写真〈上から順に〉:正しくは「人日の節句(1月7日)」の朝に食べる七草がゆ=写真AC、春の七草を覚えられたのは母のおかげ=写真AC、七草がゆに特大マカロニグラタンに奥さんのイタズラ疑惑も=フリー素材を基にりす作成)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?