尊敬の思想

─ 芸人は松本人志を尊敬できるか

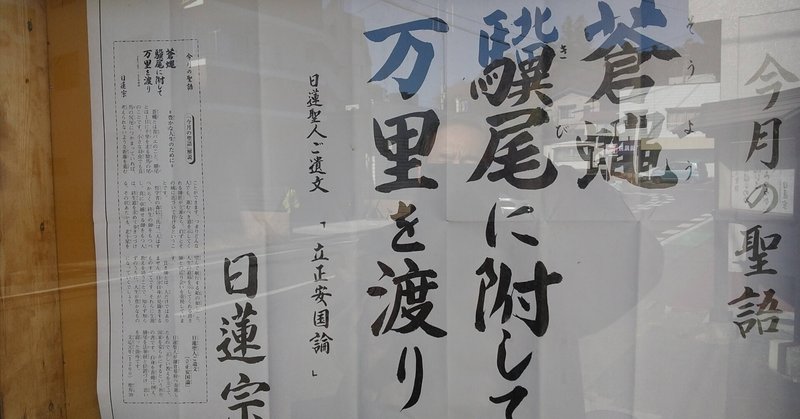

前回のnoto記事で、路傍の掲示板「今月の聖語」から「蒼蠅驥尾に附して万里を渡り」(そうようきびにふしてばんりをわたり)を援用しました。日蓮聖人によるお言葉で、いろいろ考えさせるものがあります。

若いうちから自分の驥尾を見つけ、そこをしっかりとらまえて道を歩めば、もう少しましな人生にたどり着けたかもしれないと思うと自らの不明を恥じるばかり、と言い捨てられるほど簡単に決着をつけるわけにもいかず、過ぎ去った年月の取り返しのつかなさに、ただただ茫然とするばかりです。

ファンと師事と尊敬

振返ってみれば、結果的に「師」とすべきと思える人は何人かいるものの、その「師」に学ぶことと、生活が密着していたわけではないし、「生き方」と「生活」はバラバラに進んできたといえるかもしれません。「生き方」にあっては崇高でありたいし、「生活」にあってはお金がいちばんになります。

お金にこだわった人並外れた道に通じる才能がなかったし、せめて高学歴から比較的高収入へと至るルートにも拘れなかったし、お金には縁のない暮らしを受容してきたことになります。一般的には、まずはお金としてそこに自分の興味を結びつけ、そこで成功すればかなりの実入りが得られるという組立ては考えやすいところでした。

例えば、今のお笑いブームにあっては、漫才なりコント芸などにより、売れればそれが実現します。具体的な金額も、YouTube番組などではオープンに語られています。オードリーの春日がベンツゲレンデを買ったことを若林がネタにしています。春日はケチキャラで通っているからです。しかし、オードリーはかなりな成功例ですし、そこまでいかなくても数々の芸人が、ジャパニーズドリームを実現しているし、枯れ木も山の賑わいのごとく芸人志望者が殺到しているように見受けられます。

「ボケボケて、傷つくなぁ。週刊誌に書かれたら

ボケの言葉も言えんようになるで」

「よぅ、ボケとんなぁ」

「そういう時代ですぅ!」

若い芸人はダウンタウンの松本人志に魅せられて、お笑いを志向しているとのコメントは、よく聞かれるところです。このお笑いの質について私はよくわかりませんが、ダウンタウンはそれ以前の笑いとは違うものを実現しているようなのです。この世界の一つのサクセスシンボルになっています。彼らはいわば松本を「師」として、そこに自分を投影し、追いかけるべき先達、目標なのでしょう。いわゆる憧れということです。実際の師弟関係はないのかもしれませんが、芸人になることの自らの動機の核として、例えば「松本人志のようになりたい」というイメージを持つものなのでしょう。そういう思いは、源泉の感覚だし極めて力があるものだと思われます。

ここでは、自分のやりたいことの世界観と金銭的獲得が表裏になっています。もっと言えば、単に自分の好きなことというだけではなく、お笑いを通して己れを表現するという自己実現目標になっています。会社に入ってサラリーマンになって、社長をめざすということとは違う要素があります。ミュージシャンになってヒット曲を作ることや、小説を書いてベストセラーを生み出すことに近い要素がそこにはあります。名声、金銭、自己表現の達成です。会社員になることが自己表現とは関係ないと言っているのではなく、なんらかのクリエイティビティの要素にこだわって言っているわけです。

そこに拘らずとも、せめて金銭にだけでも執着していれば少しは増しかもしれなかったと思うわけですが、なんらかのトライをしなかったわけではなく、大失敗もない代わり、小さな成功とも無縁できてしまいました。どうもお金には見放された存在と自分を見極めているわけではないものの、どうも貧乏性にできているなどと卑下して納得しているわけでもないのですが、来ないものは来ないので、あきらめきれませんがこの現状に甘んじているだけの話です。

この点では、芸人志望者が一攫千金を夢見て「笑い」に取り憑かれるのは、わかりやすい話です。富と名声も手に入る可能性があり、魅力的な仕事と言えましょう。その方向をめざす若者にとってのひとつのシンボルとして松本人志などの存在があるのでしょう。現在活躍している幾人もの現役芸人から、その言葉は聞こえてきます。当時そのお笑いの新しさが、彼らを魅了していたことは間違いないでしょう。

特定のシンガーやグループの推し活をするのがファンで、専門分野で師を定め師の側がそれを認めれば師事が成立し師弟関係となります。師弟関係のような実態はなくとも、時間的空間的に離れていようとも、一方的に対象に尊崇の念を捧げるのが尊敬ということになりましょうか。

子細を伝えることを憚ります。奥さんにも内緒。

私は折に触れて見聞きするあるシンガーのファン(1)ですが、また、かつて仕事に関連しての師(2)は在りました。今でも私淑しています。師弟関係の典型例としては大学教授と学生との関係で形成されるかと思います。師を尊敬するということもあるでしょう。実生活上での関係性はなくとも、自分自身にとっての尊敬(3)対象とする存在も成立するでしょう。三様の形態に触れましたが、いずれも自分と対象との関係性に特色があります。ファンも、師事も、尊敬も、対象への精神的な信奉が共通しています。

尊敬は外在する

ここで少し具体的にするために尊敬する人の、私の事例を取り上げてみましょう。それもあらためて考えるのではなく、普段から身についている自分の生活に染み込んでいる存在のスペックをかいつまんでみたいと思います。恐れ多くも、師であり先生であり何らかの敬称をもって呼びたいところです。しかし、敬称にあまりこだわらず識者に対する「普通人」のスタンスを堅持したいと思います。

・柳宗悦

柳宗悦(やなぎむねよし)は、民藝運動を始めた方であり、美術評論家かつ民藝品のマニアックな収集家であり、日本民藝館を創設。思想面でも著作は大部になり、いわば教養人が存在した時代の一典型という捉え方はいかがでしょうか。世の鑑賞に資する美術品芸術品の方向ではなく、民の実生活に使われている機能美の道具、用具に光を当てて発掘した精神力とバイタリティーは、凄まじいものがあります。美術品に対する反措定に筋金が入っています。

日本中だけではなく、台湾や朝鮮にも足を運び、自己の思想を陶哉していて、スケールの大きな知識人です。これまで、具体的な情報に接してはいないのですが、柳には経済的背景があったろうと見ます。そうでなければ、日本中を歩いたり、民藝品をコレクションしたり、世界を渉猟したり、民藝館を作ったりできないだろうと思うわけです。ウィリアム・モリスもそのような背景があったと、資料に接したことがあります。この点は、柳もモリスも「金持ちか」と私を萎えさせるのですが、それはおそらく私の出自が違っていることへの負い目のようなものと、経済的な背景があってこそできる現実への羨望でしょう。しかし、その環境を生かしきっているという意味では文字通り尊敬に値するでしょう。

柳翁に関しては、私が日本民藝館へのある提案を記事にして投稿しているそのことが、真っ先に浮かびます。3年前のことです。昨年notoへ再投稿しました。ウェブ上での投稿とともに、印刷原稿を館長宛にリアル投稿しています。

(末尾に当該投稿のリンクあり)

・道元

西欧の論理思考ではない世界があるなんて。

この記事中、人物に触れる文脈に入ってから、ウィキペディアの体裁にならないようにしたいと意図していますが、それには、自分の言葉でいかに書けるかにかかっているのかもしれません。道元禅師については、私が潰れかかっていた時、救ってもらったことがあると思っています。

在職中クリエイティブに関わる仕事をしていた時、そこは徒弟制度が支配している環境でした。おそらく今でもあるでしょう。簡単に言って、私は親方(ディレクター)から能力的なダメだしを食らったようなことがありました。その晩は眠れませんでした。自分の心理をどうコントロールしていいかわからず、おかしくなりそうでした。先々その仕事でやっていけるかの不安もありました。必死に心のバランスをとろうとしていました。危ない状況だったとも思います。その親方の私に接するスタンスが完全に見下げているので圧し潰されそうで、それは上からジワジワと天井が降りてくるようなものです。心理的な圧迫感です。この時、私は道元に助けを求めました。以前読んでいたものを、もう一度読み込んでみました。

「人天の見別ありとも、凡聖の情隔すとも、雪漫漫は大地なり、大地は雪漫漫なり。雪漫漫にあらざれば、尽界に大地あらざるなり」

(にんてんのけんべつありとも、ぼんしょうのじょうきゃくすとも、ゆきまんまんはだいちなり。だいちはゆきまんまんなり。ゆきまんまんにあらざれば、じんかいにだいちあらざるなり)

私は、精神的にきびしい状態にあって初めて道元の深くて広い世界の入口に立ち会っていたような気がしました。深い教えは、厳しい状況にあってこそ響く、ということを経験しました。私は賦活し蘇生できたのです。曹洞宗の開祖道元の著書を読みこなせているわけではありません。詩人の一行や哲学者の一語が世界を透徹させてしまうように、道元禅師で言えば「身心脱落」や「修証一如」の四文字に解放されることが実際にあります。世界は変わるし、神は降りて来るし、尊敬は懐胎するのです。

私は自分のエクリチュールについて柳宗悦の考え方を採り入れているし(このnoto筆者プロフィールご参照)また、道元禅師の哲学にも影響されています。

「師」を持つこと、尊敬する人を持つことは

大きな力になることを実感しています。正に「蒼蠅驥尾に附して万里を渡り」の思いです。駿馬を得てこの人生を渡るこの確かさは

どう表現すべきでしょうか。「師事」や「尊敬」のそのこと自体に、構造があるし、ハイデッカーの言う投企はこれだろうとも思うし、精神的な自律性もあります。これは、生を超越しているとも考えています。「尊敬」は私を引き上げます。二十歳頃に、北杜夫かウィリアム・ブレイクだったか、アフォリズムに影響された時期に、当時の日記ノートのタイトルに「叡智への上昇」と書きました。

数十年を経て回帰してきた叡智への上昇は、

今も、私の確固たる美学です。

・白川静

古代漢字研究の大家です。碩学として何年も前から気になっている存在です。日本全国の図書館に、電話帳のように大部な「字統」「字訓」「字通」の字書三部作が開架してあることでしょう。その膨大な足跡は圧巻です。高齢になってもいやます探究心がすばらしい。氏に関する記事の新聞紙片は、いまだに手帳に挟んだまま光を放っています。私の中で版画家棟方志功のイメージと被るものがあります。独立独歩で探究に沈潜する様は、姿が重なってくるからです。八十代九十代においても憑かれているかのように、研究を通して自己を陶哉し続けているのは、そのまま精神的な精進に結びついていると感じられます。

本稿の後半に記事内容の一部を紹介しています。

・小松茂美

古筆学を切り開いた方であり、平家納経の研究などに邁進された方です。何十年前かに、新聞記事で知ったと思いますが、当時は美術館か博物館のようなところの館長を勤めていたと記憶します。御尊父は国鉄マンだったようで、特に資産家の出自でもなく大学にて研究したわけでもなく、平家納経に魅せられてひたすら独学で極めたということです。こういう経歴は、私を恐ろしく勇気づけてくれます。「燃え盛るものがあって、ブルドーザーのように遮二無二突き進んできた」と、ご本人のコメントを何かで読んだ記憶があります。小島よしおではありませんが「学歴?そんなのカンケーねぇ!財産?そんなのカンケーねぇ!」

そうです、自分のやりたいことを着々とやればいいだけなのです。「点滴穿石」のごとく探究に埋没すること。「こういう風に生きたい!」と思える方と出会えることは、なんという幸福なんでしょう。吉村克己著「満身これ学究─古筆学の創始者、小松茂美の闘い」のタイトルには、小松茂美の生き方がよく表現されていると思います。

・三島由紀夫

文学者として圧倒的な才能と智力と行動で駆け抜けた存在であり、迂闊に敬称を添えるそんな体裁は喝破されるし、この方を解説するのは野暮の極み。50年以上も前に、この国の退廃を憂えて己れをかっさばいて、自らの魂を永遠のものと仕立ておおせたことは、天才だけが為し得る奇跡といえます。気がつけば私の精神に内在してしまっているこの浸透圧。死をも突き抜けてしまっていて、説明不要。文学の、思想の、武士道の、すなわちこの国の文化を象徴する屈指の日本人です。

絞りに絞ってわが尊敬びとを挙げてみました。歳を経るにしたがって、尊敬する方の存在は大きくなっています。何十年も前から、何らかのきっかけがあって、「わが師」として私の一部となっていることに、あらためて気がつきます。長く生活していれば、さまざまな機会にいろいろな方と出会うことは多くなります。しかし、自分の精神形成に深く関わっている方は、そんなに多くはないし、その必要もないでしょう。

しかし、藤原定家、西行、一遍、伊東静雄等、まだまだ挙げたい方はありますが、また日本人以外でも、コリン・ウィルソンやアルチュールランボーやウィリアム・モリスも、自分の「宝物」のように私の精神に居場所を定めています。というと、私の内部に懐胎しているようなものですが、よく考えれば賢人たちは私の外部にもおられるように見えるところに意義が感じられます。彼らは駿馬です。私は蒼蠅として騎尾に附する存在です。「万里」はものかは三途の川も渡っていけます。

尊敬とは何か

私が尊敬する人としてあげたのは、いわゆる

識者、聖人、才人、詩人といった言い方で括られるとは思いますが、共通の特徴としては

それぞれ憑かれたかのように、知的世界に一心不乱に打ち込んでいることです。天才がいて宗教人もいて、どの方をとっても「師」としては凄すぎて、普通人が「どの面下げて師事」などと言えましょう。ただただ、遠く離れて尊敬の念を我が身に留め、仰ぎ見、憧憬するばかりです。しかし、そこに幸福があります。

もう同じではない。美しいことに変わりはないのだが…

私は二十歳の頃に、意志の強烈さ、魂の充溢感、それが、自分にとって最高の価値ある精神的状態であることに気づきました。それは、それさえあれば他の何もいらないとさえ思えるほどに漲っている状態です。おそらくそれが私に内在することと、尊崇する方々の一心不乱とが共鳴するものに違いありません。言ってみれば、これは私の幸福論でもあるのでしょう。白川静とともに生きる、小松茂美とともに生きるという境地です。私の投企であり「蒼蠅騎尾に附して万里を渡」る心持ちなのです。私にとって尊敬とは「師」が在ることによって自分を引き上げ、絶対的精神的牽引者とともに生きること、と言えるかもしれません。

一方、川端康成の「末期の眼」(まつごのめ)はよく知られていますが、「線香の燃える音が家の焼けるように聞こえ、その灰が落ちる音が落雷のように聞こえる」世界です。健康な身体での加齢では、きっかけは訪れないかもしれませんが、思わぬ大病は死と直面させる契機になります。この意味で、加齢とともに私に「末期の眼」の季節がやってきているように思います。この世のすべてに、一瞬一瞬に死のフィルターがかかってしまうのです。生きていながら死の瞬間を看取するかのように反芻してしまうのです。死とは、こわいものでしたが、そこを踏み越え超越してしまうことができそうです。それはわが「師」と合一するという感覚であり、「三途の川も渡っていける」とはこのことです。しかし、そのためには日常的に「師」の魂と同期するかような、精神的修練として例えば座禅をくむがごとく、自己の沈潜の質がかかっています。日々、何のために生きているのかです。これは、私の思想であり、宗教でもあり、意志の強烈さ、魂の充溢感の中に生ききるという志です。

私は実存主義者ではありませんが、出会った本の一節、一行、一語が、これ程まで

自分に焼きついていた、とは驚きです。コリン・ウィルソンの「アウトサイダー」にサルトルを援用する箇所が出てきます。

「『沈黙の同盟』のなかでサルトルは書いている─自分がもっとも自由で生きがいを感じたのは、戦時中、抵抗運動に身を投じて、たえざる裏切りと死の危険にさらされて活動していたときであると。いうまでもなく、好き勝手なことができるというだけが自由ではない。自由とは『意志の強烈さ』にほかならず、それがかならずあらわれるのは、生きぬこうとする意志を人間に喚びさます極限状況においてである。」

「意志の強烈さ」はこの時に焼き付きました。二十歳頃の刻印が、それほどのものとは、当時知る由もなかったことであり、叡智は出会った私の時代に精神の居場所を定めるようです。

この「アウトサイダー」の第1刷発行は1957年ですから、60年代70年代の政治闘争・紛争の際、おそらく当時の学生たちは、このサルトルを胸に闘ったものと今さらながら思います。私の十代後半もこの時期に重なってはいますが、政治運動に関わるには子供過ぎる高校生でした。社会や政治に関わる思想とは無縁の場所で、ひたすらおのれ個人の内面を耕す肥料としていたわけでした。「意志の強烈さ」は、自分自身を高めようとしてそのことに殉じていることであり、その状態と言えましょう。また、そのことが尊敬する「師」を追うことに拍車をかけるのです。

「ホワイト社会」と松本人志

岡田斗司夫氏は、世の動きから社会の価値観の変化を読み取り「ホワイト社会」の自説を展開しています。SNSの蔓延により炎上が頻発、日本にもキャンセルカルチャーが波及している中、不潔を排除する趨勢として「ホワイト社会」と命名しているようです。余計な説明の不要なほど溢れかえる文春による芸人ネタですが、岡田氏は松本は一審で敗訴し、先々よしもとの崩壊の可能性も指摘しています。「文春の報道が世間の見識になる」時代だそうです。

もし、このような展開になれば、おもしろくはない松っちゃんとなり、ファンの心も離れていくのかもしれません。これは、割とわかりやすい流れではあるのですが、これを芸人から見た松っちゃんはどう変化するか?というのが私の興味です。つまり、この記事の冒頭付近で述べたように、松本人志のお笑いは一時代を築いたことは間違いありませんし、若い芸人たちに影響力がありました。一部のファンなのかマスコミなのか、松本とは距離をとるようになることがあるのかもしれません。しかし、若き芸人たちが尊崇する松本という存在は変わらないのではないか、と仮説してみたいと思います。

ネットで全文無料公開しています。近年「評価経済社会」として改訂版を出されています。

アルビン・トフラーや堺屋太一が、岡田氏の批評を喰らっていておもしろい。

「ホワイト社会」は、世相に対する見方です。一方、松本の芸なり才能なりに対する評価は変わらないでしょう。ダークサイドも含めて一個の人間です。もし私が芸人志望として彼の芸に憧れているようなことがあったとしたら、人気が萎むのは残念としても、尊敬に傷がつくことはないと想像します。ここ、どうでしょう?私はダウンタウンの笑いはほとんど知らないのですが、芸人が力ある芸人をリスペクトし、それを目標に邁進する姿はよく理解できます。お笑いの世界にも「蒼蠅騎尾に附して万里を渡り」は存在するでしょう。芸人が笑いを求めて「ボケ」と「ツッコミ」に切磋琢磨するのは、クリエイティブでは測りきれない、偶然や意外や逆転での「ウケ」があるところが、実におもしろいところ、と感じています。

富も名声も望んだとて

コリン・ウィルソンと出会った頃に、ロバート・G・オルソンの「実存主義入門」にも出合っています。実存主義自体は捉えきれずとも、50年以上も経て残っているのは、人間の欲望として富、名声、快楽をアリストテレスの時代からのものとして、冒頭からぶつけてきて、ここは強烈でした。特に哲学をかざさなくても、それは誰もがもっている欲求であり、それを私が哲学的フィールドで学んだからといって、入手しやすくなったということがあるわけでもありません。およそ正反対の道をたどっていることがむしろ明らかです。世の中の多くの人がそうなっているでしょう。それが普通人です。本稿中「普通人」を用いていますが、オルソンがこの著書中で使っている用語です。私とて人間の基本的欲望に動かされはするものの、 どうにもこうにも縁がないということです。そしてそれは一般的には大半の方がそういうことになっているかと思います。

「富」も「名声」も関係ねぇ~、とは思いませんが、得ようとして得るものではない現実と、そこは本質ではないかもしれない、とも思います。そもそも、そこにさほど関心がなかったというのが正直なところであり、そんな普通人の私が、わが尊敬びとに見出だしている核心として、例えば白川静の言辞が立ち上がってきます。すでに掲示した新聞のコラムからのものですが、産経新聞論説委員の清湖口敏氏によるものです。本当は全文引用したいところですが·····

「·····白川は、中学の教師になれば一生を読書で過ごせるのではないかと考える。読書といっても立身出世など世俗的な目的からではなく、ただ本を読み未知の事柄を知りたいという一心だった。それにひきかえ私たちの日常の行為は何と合目的的であることか。勉強も労働もそれ自体に喜びを見いだすことなど滅多にない。」

「実際に白川は人より10年以上も長く、96歳で逝くまで精力的に仕事を続けた。

なかでも驚くべきは、千載不磨とも評価される『字書三部作』の執筆着手が何と、73歳の時だったことである。そこからの10年計画だったというから、順調に進んでも83歳までかかる。しかも彼は、膨大な原稿執筆から校正作業まですべて1人でやった。白内障とも闘いながら、『字統』『字訓』『字通』を世に出し、三部作最後の『字通』が完成したのは予定を3年過ぎた86歳のときだった。」

コラム中、名著といわれる白川自身の『孔子伝』における孔子像が引用されてもいます。

「『孔子はおそらく、名もない巫女(ふじょ)の子として、早く孤児となり、卑賎のうちに成長したのであろう。そしてそのことが、人間についてはじめて深い凝視を寄せたこの偉大な哲人を生み出したのであろう。思想は富貴の身分から生まれるものではない』

『貧賤こそ、偉大な精神を生む土壌であった』とも書いている。」と紹介しています。

私は、白川静のような高邁な精神をもっているわけではありません。また、凡人の能力では富も近づいてはこないのでしょう。といって卑屈になっているわけではなく、深い言辞に触れてみると、まだまだ修業が足りないと思うばかりです。身心脱落、修証一如をこそ思い浮かべるべきでしょう。

もし富に恵まれていることによって、子や孫に豊かな精神生活に資する財が残せることがあるとすればそこは心残りといえど、富にこだわらない、合目性の排除や卑賎の中にこそ獲得できるものがある、そこまで行き着かねばならないでしょう。子・孫に伝えるべきもそこだろうし、私自身の生き様、有り様を示すことでしょう。仮に自らの臨終の枕元に札束が山のようにあったとて、尊敬する「師」と合一できる幸福感は得られないだろうと想像するわけです。これが、私の、尊敬をもたらす賢人を追い求める美学であり、死生観ということになりましょう。★

■付記

尊敬は売れるか?

最後にまた、岡田斗司夫氏が新しい視点を示しているので触れておきます。その言説「評価経済社会」が斬新です。自由経済競争社会から自由洗脳競争社会、あるいは貨幣経済社会から評価経済社会へと、大きな社会のパラダイムシフトを明察されています。

しかし、その中で、尊敬や賞賛が評価をもたらして、それが利益獲得の効率に資するという指摘は、所詮自由経済競争や貨幣経済社会に再帰してしまっているように見えます。私が、富に冒されてしまっている欲望の泉から抜け出せていないせいなのでしょうか。つまり、パラダイムシフトというよりは、自由経済競争社会における一つのトレンドではないかと思うのですが、いかがでしょうか。評価経済が貨幣経済にとって変わってしまうならパラダイムシフトですが、貨幣経済社会の中で起きている著しい傾向を指摘している、と思えるのですが、ここはよくわからないところです。「尊敬」を模索する中、評価経済の思考がずっと纏わりついてきた結果の私の結論です。

氏自身、尊敬や評価が利益につながる効率の良さを語っておられるし、評価獲得を目的化することはできるものの、利益を「尊敬」で贖うあるいは、利益のために「尊敬」を売るというのは、少し研究の余地がありそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?