こうして人間は他人を非合理に理解する「批判的思考」+13

クリティカルシンキングシリーズの続きです。(+10,+11,+12)

前回は、ケリーの立方体を用いた原因帰属の方法を説明しました。ケリーの立方体は、帰属する相手をよく知っている必要があります。しかし相手の情報を知らない場面で原因帰属を行う場面もでてくるでしょう。

今回は、そんな場面に役立つ割引と割増の原理についてです。

この失敗の原因は何だろう?

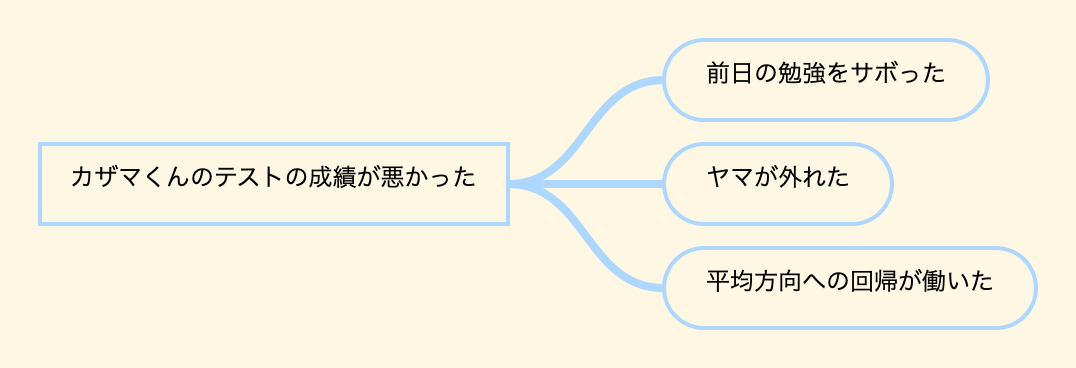

たとえば、「クレヨンしんちゃん」に登場する秀才のカザマくんを例に出しましょう。カザマくんは塾のテストでいつも高得点をはじき出していました。しかし今回のテストでは、平均点しか取れなかったのです。「なんでこのぼくが…」と悔しがっているカザマくん。

なぜ彼は点数が低かったのでしょうか?

この説明だけでも、考えられる原因はあります。前日の勉強をサボったとか、ヤマが外れたとか。人には平均方向への回帰がありますから、自然発生の原因かもしれません。

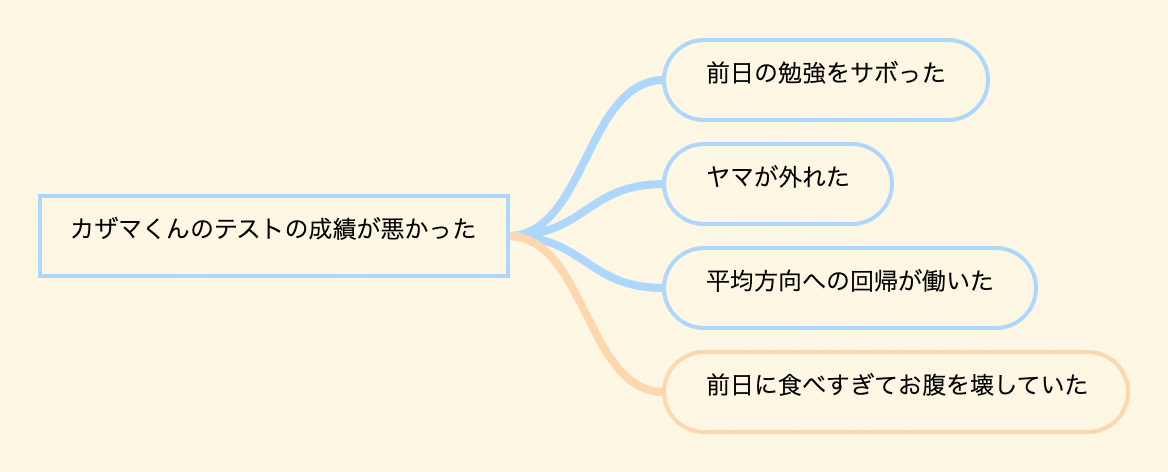

しかしここに、もう少し情報を加えるとどうでしょう。

カザマくんは前日の夜に、好きなキャラクターの「もえPチョコ」を食べすぎてしまい、試験当日にお腹を壊してしまいました。お腹を抑えながら試験を行っていたのです。

最初に思いついた3つの原因の重要度は変わったでしょうか。新しく情報が加えられたことで、予想していた仮説が要因かどうか再考しなければいけなくなりますよね。

この現象を「割引原理」と呼びます。

原因を後押しする要因に引っ張られる

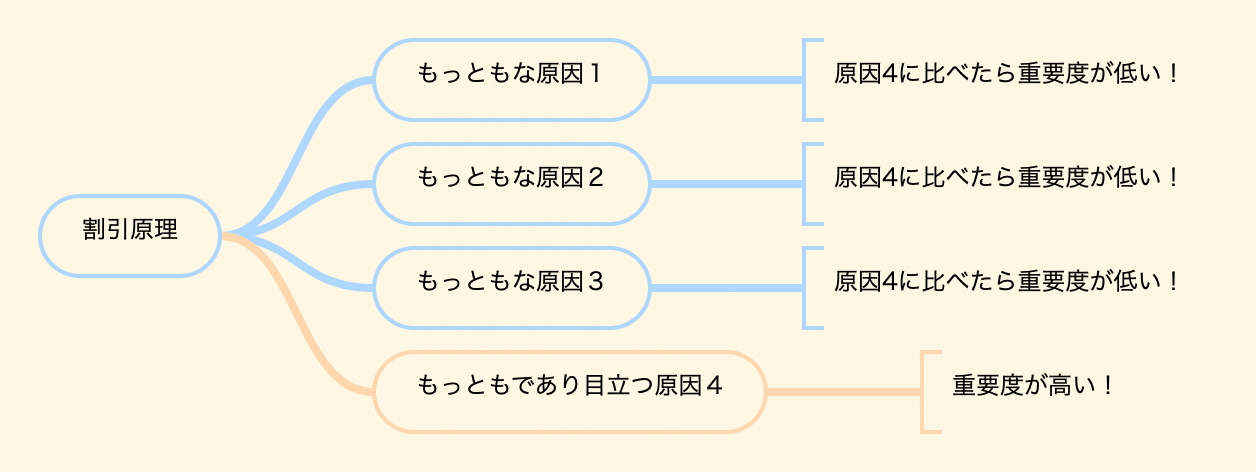

割引原理とはつまり、原因を帰属する上で合理的に見える目立つ原因があれば、それ以外の重要度が下がることです。

カザマくんの例で考えてみても、たとえお腹を壊していなくても点数が平均点であった可能性はあります。しかし腹痛で集中できなかったのは、もっともらしい理由であり、とても目立つ原因なのです。

割引原理の他の例も見てみましょう。

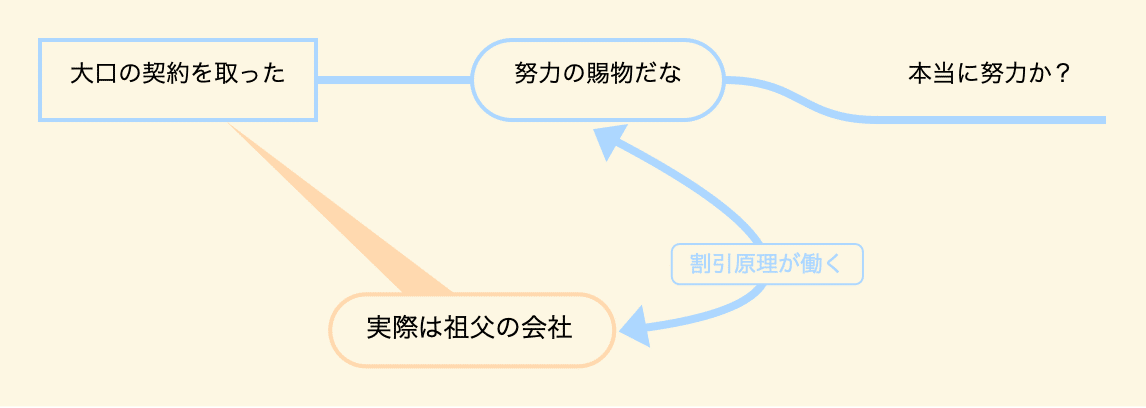

たとえば、会社のライバルの同僚が大口の契約を取ってきたとします。この事実だけを見れば彼の実力に見えますが、その大口が祖父の会社だとしたらどうでしょう。実情を聞いてないので断言できませんが、ライバルの努力への評価は下がるはずです。

このように後から加わる情報で、原因の重要度、つまり重さは変化していくのです。

割増原理はこんなときに使われる

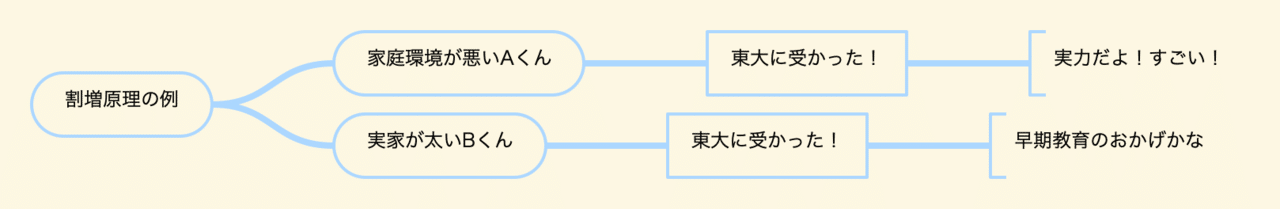

たとえば、家が貧乏で家庭環境が厳しかったAくんが、猛勉強して東大に入ったとします。もうひとり、実家が太くて裕福だったBくんも、猛勉強して東大に入ったとしましょう。

どちらに実力があると思うでしょうか。

ある結果を起こすために、大きな障害を乗り越えた人の話は感動しますよね。大変な状況でも結果が出ているとわかると、人はその人の内面に注目します。Aくんの例で言えば、努力家で真面目なんだ!と印象を受けるでしょう。

この現象が、割増原理です。

違う例もあげておきましょう。

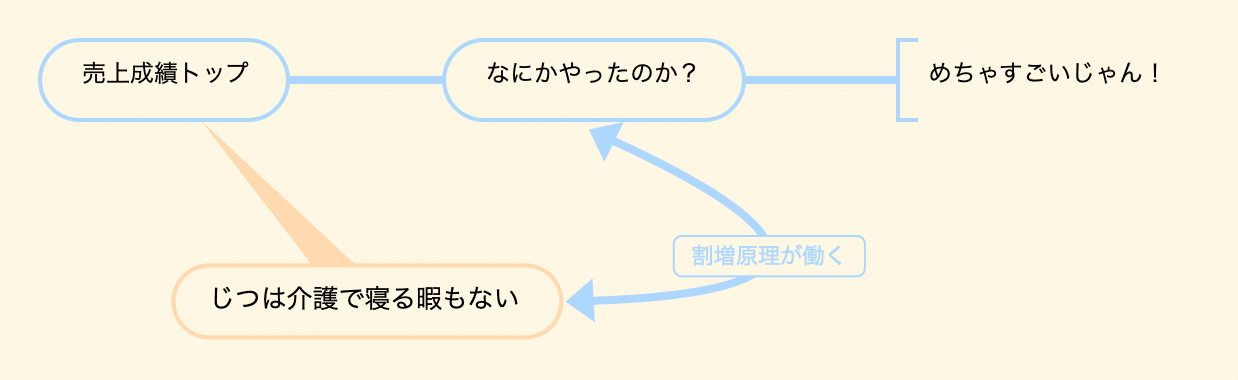

いつもは売上の上がらない営業マンが、今月の売上がトップになりました。その原因はなにか探していたら、その営業マンは両親の介護があり、寝る間も惜しんで生活しているとわかりました。

つまり介護のような障害があるにも関わらず、営業の売上がトップなのです。この話だけを見れば、「すごい努力だな…」と思いますよね。

がんばれ営業マン!と応援したくなります。

ただし気をつけたいのが、割増原理は原因の帰属を誤らせる危険がある点です。たとえば、生まれ持ったIQは変わりませんから、家が貧乏だろうとAくんは頭が良かったかもしれませんし、逆にBくんは家が裕福でも頭が悪い可能性があるのです。

つまりどちらも、提示された情報だけでは適切な原因帰属は行えないのです。

しかしぼくは、Aくんの実力がすごい!と思ってしまいました。これは情に流されるノンクリティカルな思考です。合理的で目立つ原因があったとき、その原因だけに引っ張られないように注意しましょう。

まとめ

割引も割増も、わりと実生活で使っているので気をつけたいところです。ビジネス書とか、この原理のオンパレードな気がしますね。ゼロから会社を立てました!とか言いつつ、裏で親から多額の資金を融資してもらってたとか。

あるある。

【考えてみよう】

「街なかで100人の女性に声をかけたら50人から連絡先教えてもらえたよ。やっぱおれって技術がすごいのかもな」と分析している福士蒼汰さんがいたとしましょう。どんな割引原理が働いたか、考えてみましょう。

動画解説を今すぐ観る↓↓↓

クリティカルシンキング「原因の重要性:割引と割増の原理」+13の解説

読んでいただきありがとうございます。これからも読んでもらえるとうれしいです。