ショートショート「桜の下」

「なぁ……」

「ん?」

「俺さ、思い出したんだよ」

沙織の葬式の帰り道、それまで黙っていた亮がやっと口を開いた。

「何をだよ?」

「昔のこと」

「だから何をだよ?」

「うん……」

やっと口にした物の、まだどこか躊躇っているように亮は言いよどむ。

頭をかきむしり、懐から取り出した煙草に火をつける。そしてまた黙り込んでしまった。僕にはそれを見守るしかなかった。

ときおり僕の方に目を向けるが、ばつが悪いのかすぐに目を伏せてしまう。そうやって煙草に二本、三本と火をつけ、僕を先導するように夜道を歩いて行く。

──ここは何処なのだろう?

僕は周囲を見渡して思った。

沙織の実家へ向かうときに通った道ではないようだ。途中までは駅へ向かっていたのを覚えている。だが土地の者ではない僕には亮が何処へ向かっているのかを推測する術はなかった。

だが気がつけば、民家はなく、森か林か、うっそうと木々が茂るずいぶん寂しいところへ来てしまっていた。そこでやっと亮は足を止めた。

「俺さ、人を殺したかも知れない」

僕は耳を疑った。

「……なに?」

「だから、人を殺した、かも知れないんだ」

満月の明かりに照らされて、亮は静かに僕を見ていた。もともと色白な肌がやけに白く見えた。そしてその目は静かで、寂しげだった。

「この公園のもう少しいったところに大きな桜があってね。そこの根元に友達を埋めた」

「ちょっと待ってくれよ。それは本当なのか?」

一度うつむき、両手はコートのポケットにしまったまま、前髪を跳ね上げるように天を仰ぐ亮。

月明かりに照らされた鼻梁が、夜にすっきりと映えていた。同性でありながらほれぼれする美形だと改めて思った。

「それを確かめたいんだ。つきあってくれないか?」

その懇願するような瞳に、僕は黙って頷くしかなかった。

「俺は小学校に上がるまでこの町に住んでいたんだ」

桜の木へ一歩一歩近づきながら、亮は昔あったことを思い出すように話し始めた。

「小学校入学直前に引っ越した。それからは転校が多い生活で、子供の頃の記憶もあやふやだ。ここへも小さい頃引っ越してきたのかも知れない。親戚も両親もいなくなった今となっては調べるのは難しいだろう。だがそんなことはどうでもいい。とにかく、俺は小学校前の短い期間をこの街で過ごし、沙織と出会ったんだ」

僕と亮とは高校で出会った。そして同じ大学に進学した。その大学で、亮の幼なじみの沙織と知り合ったのだ。

沙織は清楚という言葉がよく似合う女だった。いつも木陰で本を読んでいる、そんな女だった。体が弱かったということも、彼女の物静かな性格を強調する原因だったのかもしれない。

彼女と亮が再会したその現場に居合わせた僕は、一目惚れと失恋を誰にも知られず同時に味わった。

それは沙織の亮を見るときの目を見ればすぐにわかる。だが亮の方はあまり沙織の側に居たがらなかった。というより、沙織と2人きりで居たがらなかったように思う。必ず僕を呼びだし、話をするときも僕を間に挟む。──そう、僕は2人を隔てる境界線だった。

先に話したように、僕は沙織に一目惚れしていたから、彼女の隣を歩くことは心苦しかった。実らぬとわかっている想いを持ったまま彼女の隣にいることは。

『沙織が死んだ』

そう聞かされたとき、

『ああ、これ以上苦しまなくていいんだ』

と安堵の吐息をついたのは事実だった。

「もう顔も覚えていないけど、俺と沙織とそいつは3人でよく遊んだよ。いや、沙織とそいつの間に俺が入っていったんだっけ。そうか、沙織とも引っ越しで出会ったんだ。とにかく、ここに住んでいた間、俺たちはいつも3人で遊んだんだ」

「その子は、男の子だったの?」

亮の言葉が途切れるのを待って、僕は問いかけてみた。

亮は目を閉じ、十数年前に思いを巡らせる。そして力無くうなずいた。

「思い出せない。だけど、多分、男の子だ。だって、俺はそいつに嫉妬していたんだから」

"嫉妬"それは思いがけない言葉だった。

亮は同性の僕から見ても格好いい男だ。嫉妬されこそすれ、彼が嫉妬するとは思わなかった。人間なんだから、そんな感情があったっておかしくないはずなのに、僕は彼と負の感情を結びつけて考えることは出来なかったのだ。

「そいつはいつも沙織と一緒にいて、沙織は俺よりもそいつの方が好きだった。そうだ、やっぱり嫉妬だったんだ」

亮ほどの男が嫉妬を覚えたのが僕には意外だった。そしてもし、本当に亮が彼を殺したというのなら、動機は『嫉妬』だったのだろうか?

「子供の頃には罪悪感はなかった。……そうだ。罪悪感はなかった。むしろ沙織を助けたんだって、そんな気分だった……俺、狂ってるのか?」

僕は何と応えるべきなのだろう?

人を殺した罪悪感がないのは、本当に正しいことをしたと信じているからなのか、それとも感覚の異常で罪の意識がないのか?

判断に迷い、それでも答えを探した僕が口にできたのはただの逃げの台詞だった。

「少なくとも、今は罪悪感を感じている。異常ではないよ」

「……そうか……」

そんな答えで亮が本当に納得できるかはわからなかったが、『異常ではない』という言葉にとりあえず安心したようだった。

僕たちの歩みはいつの間にか止まっていた。

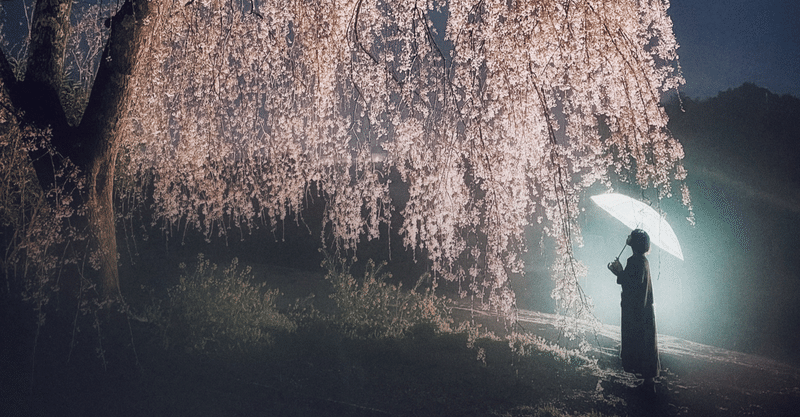

目の前には一本の太い桜が公園の街灯に照らされ、鮮やかな色に輝いていた。人の血を吸ったかもしれない桜が。

「……亮……」

「ああ……。いざこいつを前にすると、少し怖いな……」

それは正直な気持ちだろう。今、亮の心の中にある『殺したかもしれない』が『本当に殺した』に変わるかもしれないのだ。僕だったら絶対に確認できないと思う。

「ここまで来てびびることないか。沙織も、もういないし……」

そう言って、公園の入り口で拾ってきた板切れを桜の根元に突き立てた。そしてそれを合図に、僕も棒切れで地面の土をかき分け始めた。

──ザク、ザク、ザク……

この季節、まだ地面は固かった。この地面の下に、死体が埋まっている……かも知れない。その気分が余計に地面を硬く思わせているのかもしれない。

途中で石にあたるたび、骨にあたったんじゃないかとビクビクする。そんな調子で桜の根元を掘りつづけて、二人とも無言で掘りつづけて、三十分が過ぎていた。

「……おかしいな、どこにもない……」

亮の口からこぼれた言葉は、自分の罪を前提にしている。やはり、気のせいではなく、彼は子供の頃、ここに誰かを埋めたのだろうか?

「ひとつ聞いていいかい?」

「……なんだ?」

「もし、本当に君がその男の子をここに埋めてしまったとして……それがこの町で騒ぎにはならなかったのかい?」

「それは……誰にもばれなかったからじゃないか?」

「うん。だけど誰にもばれなかったとして、それでも人一人がいなくなったら、騒ぎにはなるんじゃないかと思うんだ。第一、その子の両親が心配するんじゃないか?」

「それは……そうかも知れない。だけど、実際、騒ぎは起きなかった……」

下を向いたまま、亮はつぶやくように答える。その姿はいつもの亮からは想像も出来ないほど小さくはかなげに見えた。守ってやりたいほどに。

だから、僕は言葉を続けた。

「つまり、僕が言いたいのは、すべては君の思い違いじゃないかってことなんだ?それだったら全てつじつまが合うだろ?」

「だけどっ!」

突然の大声に、僕は身を硬くした。それは亮も同じで、自分の出してしまった大声に驚いたようだ。

「……だけど、それなら、この気持ちは何なんだ? 俺は確かに、ここへ彼を埋めた! その記憶だけは残っているんだ!」

彼はかたくなだった。

「……わかったよ、亮。あと五分だけ掘ってみよう。子供が掘れるくらいの深さなら、そんなものでしょ?」

「……ああ……」

そして残りの五分、僕は何も出ない事を祈りながら、地面を掘りつづけた。

気がつくと、桜の周り一帯が掘り下げられている。もう出ないと思ったほうがいいかもしれない。そう安心しそうになったそのときに限って、望みは砕かれる。

「……見つけたぞ」

亮の言葉に僕は振り返った。そして彼の足元の、穴を除きこむ。

そこには少し大きめの瓶があった。徳用の海苔がはいっていたであろう円筒形のガラス瓶だ。それを見たとき、僕の脳裏には"骨壷"という単語が浮かんだ。

長年土中にあったせいか、その表面は汚れていて、月光の下では中に何が入っているのかを見る事は出来なかった。

「それが、そうなのか?」

「……ああ、"彼"だ」

"彼"という言葉に、心臓がひときわ大きな鼓動を打った。しばらくは二人とも無言でそのガラス瓶を見つめていた。

「…………」

突如、亮は板切れを振り上げ、ガラス瓶へと振り下ろす。そして厚焼きのガラスは鈍い音を立てて割れた。

「………くっくっく……はっはっはっ……」

放心したような笑い声をあげて、亮はその場に座り込んだ。

「……そうか……コイツだったのか……そうだったのか……」

僕は見た。割れたガラスの破片の中から、うらめしそうな目でこちらを見ている、すすけたピエロの人形を。

掘り起こした土を元通りにして、僕たちは公園をあとにした。

「沙織はどこにいくにも、あのピエロを持ち歩いていた……」

歩きながら亮が、思い出したかのように話しはじめる。

「そしていつでもピエロに話しかけていた。俺はそれが嫌だった……」

幼き日の亮は小学校に入学するまでの数年をここで過ごした。そこで知り合ったのが沙織だ。そしていつもピエロの人形をいちばんの友達にしている彼女に、自分をいちばんにして欲しくてピエロの人形を"殺した"のだ。

人形に嫉妬する気持ちがどうなのか、僕にはわからない。けれど、その行動をとった彼の、沙織への愛情だけは理解できる。もし僕が亮と同じ立場だったら、そこまでの行動が出来ただろうか?

とにかく、亮は誰も殺していなかった。

「……ごめんな、終電、終わっちまった」

「いいよ。長年のもやもやが晴れたんだろ? 今夜は飲もうぜ?」

「そうだな。今夜はもう一人、沙織の知り合いがいることだしな……」

そう言って亮はジャケットの胸ポケットを軽く叩いた。そこからはおどけた顔のピエロがのぞいていた。

【完】

2002.06.16. 葉月 陽 (2021 再編)

ゲーム業界に身を置いたのは、はるか昔…… ファミコンやゲームボーイのタイトルにも携わりました。 デジタルガジェット好きで、趣味で小説などを書いています。 よろしければ暇つぶしにでもご覧ください。