人生で1番泳いだ半年

今回はリオオリンピック選考会前に行った強化について。どんな練習をしていたか、どうやって乗り越えてきたかについて書きたい。

2015年秋から2016年春の半年間。自由形強化事業の一環で1 カ月間のグアム合宿を2度させてもらった。この半年間、練習のトータル距離はほぼ毎回9000m越え。およそ1800km。東京から上海まで泳いだことになる。下向きで泳いでいる時間が長いせいで日焼けが半端なかった。

練習メニューについて

練習スケジュールは大学の時と変わらず。月火木金土は水中2回練習で水日はデイオフ。週10回の田中練は毎回、スイムのメインがある。オフ前日の朝はいつも距離が長く、火曜の朝練習は決まって1500×4か2000×3か3000×2のいずれかだった。3種類ともディセンディング。冬場の約4ヶ月間、毎週続いた。始めの1ヶ月は嫌で嫌で仕方なかった。だけど人間は面白いもので、慣れてくる。2月になるとまた長いやつかーとなるくらいだった。ちなみに土曜は200×36か300×24か400×18が多かった。これは大学時代からよくやっていた。

午前は持久的なトレーニングに対して午後はスピード持久力のトレーニング。午後の代表的なトレーニングを紹介する。

火曜の午後は固定で50m×60本。内容は20回×3セット。サークルは50秒、60秒、70秒と長くなる。100mだと30本。10本づつサークルが長くなっていく。

午後の中でもキツかった記憶があるのが300m×9。午前中に持久系で追い込んでいる分、50や100に比べ持久力を必要とするのでキツかった。

もちろん、スイムメインで練習が終わりではない。このスイムの後にキックとプルのハードが入る。大学時代はキックとプルが同じ量だったが、リオ選考会前はプルの方が多く負荷も高かった。キック100×6に対してプルは100×8のように。多い時はキック400×2とプル400×5の時もあった。スイムで疲れている中しっかり追い込んでいた。

これでおわりではない。まだまだ追い込む。50のスイムで最後の最後まで絞り出す。50×8のイージーハード交互が多かった。リオ選考会前の強化に限れば、呼吸制限でのハードがあった。バタフライでハイポ6やフリーでハイポ8だった。特にバタフライはきつい。練習後は筋肉に痛みがあるがつらいことはすぐに忘れる性格なので意外とケロっとしていた。

強度について

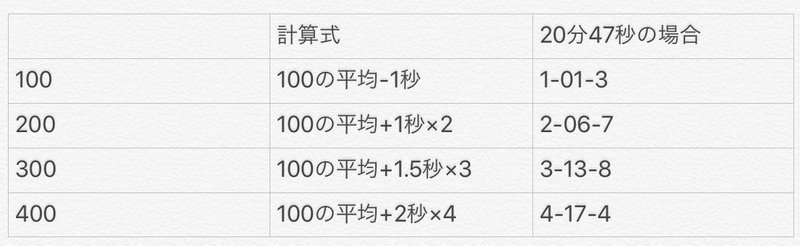

上記で紹介したスイムの強度について説明する。午前のメニューは1セットづつAT-1, AT, AT+1と上がっていく。午後はAT, AT+1, LAと上がる。ATには目標タイムが決まっていて、2000mのタイムトライアルから算出する。100mは100の平均-1秒。200mは100mの平均+1秒×2。300mは100mの平均+1.5秒×3。400mは100の平均+2秒×4。AT-1はATのタイムから100につき+2〜4秒。AT+1はATのタイムから100につき-1〜2秒となっている。LAはハイアベレージ。乳酸がたくさん出るような強度という意味がある。全力で最後まで泳げるのが理想。

しっかりと目標タイムで練習できればベストが出せる1つの目安になる。学生時代の前半はATのタイムを目指して練習できていた。4年になるとT2000のタイムも速くなって20分47秒になって難易度が上がった。見ての通り1本の距離が伸びていくと負荷が高くなる。100は比較的達成できるが、400は相当ハードルが高かった。

きつい練習の乗り越える方法

①3の魔術

上に書いた200×36もストレートで泳ぐわけではない。厳密には200×12×3だ。サークルは2分30秒、2分25秒、2分20秒だ。セットごとに短くなっていく。セットディセンドなので3セット目の12本が頑張りどころである。36本も実質12本になってしまうのだ。これなら乗り越えられると思えられる。300や400も同じセットディセンドだ。3セット目は100につき1分10秒サークルになる。

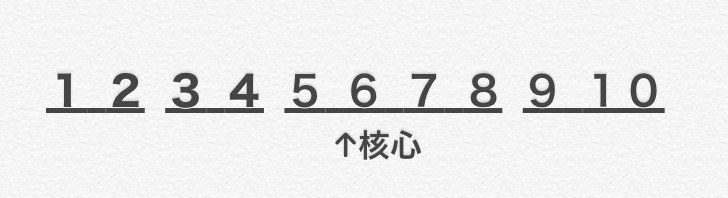

②核心部分だけをカウントする

誰でも頑張れる部分は消してしまう考え方。例えば100×10で考えてみる1本目とラスト1本は誰でもタイムを上げることができるだろう。そう考えると始めと最後の2本は誰でも頑張れそうだ。残りは真ん中の6本。2本なら頑張れそう。ということは核心は5本目から8本目になる。実質踏ん張るのは4本。捉え方を変えるだけで本当に耐えなければいけない本数が分かるのでペース配分が行える。

③練習相手

こんな練習が乗り越えられたのも平井君(郵船ロジスティクス)の存在が大きい。2015年〜2016年シーズンは合宿の時だけでなく通常練習の時も隣で練習していた。長い距離を1人で泳ぐのは寂しく、つらい練習になる。練習相手がいるとより練習に身が入る。レースさながらの競い合いをしていた。

今回は過去1番泳いだ練習メニューと強度、それを乗り越える工夫について書いた。短距離選手と比べると長距離選手の人口は少ない。僕と同じ1500と800mに取り組む選手や、その指導者の方に何か引っかかるものがあると嬉しい。長く単調な練習が多い分、工夫次第で楽しく時間以上の練習効果も期待できると言える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?