上場準備中の組織設計でやってはいけない10のこと

こちらは2018年に投稿した記事ですので、参考程度にご覧ください。

皆さん、もう12月です。師走です。今年ももう終わりですね。ととりとめのない話から始めましたが、早速2本目に行きたいと思います。

今回は「上場準備中の組織設計でやってはいけない10のこと」ということで、上場準備をしているとわかるのですが、限りがあるリソースの中で様々なことを考えながら、組織設計(ここでは人員配置がメインになります)を行わなければいけません。

「上場審査等に関するガイドライン」には

新規上場申請者及びその企業グループが経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が次のa及びbに・・・

って文章を読んでもわからないと思いますので、とりあえずこれを見てなるほどな~と思っていただければ幸いです。

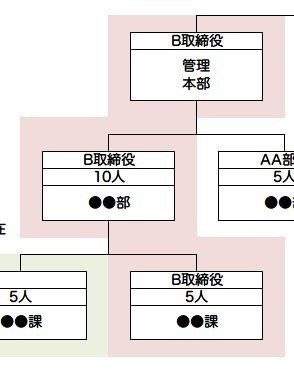

1.縦の三段階以上の兼務

内部統制上、横の兼務(後ほどご説明します)は原則として認められません。統制できないためです。

その半面縦の兼任は二段階まで可とされています。

上図ですとB取締役は管理本部管掌役員で●●部長を兼務し、その直下の●●課長も兼務しています。この例ですと三段階の兼務となってしまうため、主幹事証券会社から「兼務は二段階まででお願いします。」と指摘されてしまいます。

一般的に取締役が課まで見るということはあまり考えられませんが、取締役が課長を兼務していることで、その課が他の部よりも権限を持ってしまう恐れがあるのも理由の一つかと思われます。

2.上長不在

組織の責任者というのは、組織の役職等に相応しい方を配置する必要があります。上長がいないということは誰が意思決定すべきか不明であると同時に上図でいうと課の存在意義も不明となるため、部・課・室等の箱を作る場合は責任者を置くようにしましょう。

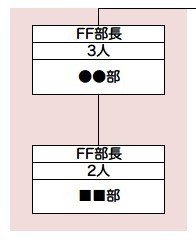

3.組織のランクがあっていない

上場準備の過程で組織はピラミッド型でなければいけないことが多いです。(ティール型の組織では内部統制上難しい面があることは否定できません。)

一般的には「本部(事業本部)」「部(室)」「課」のようなピラミッド型である必要があるのですが、上図のように●●部の下に■■部があるような組織がある場合があります。

部の下に部があると指揮命令があやふやになっていると思われたりすることがありますので、解消が求められます。

4.横の兼務

上図のように課長が横の兼務を行っている場合、牽制(不正を行ったり、事故やミスを防ぐ体制)が適切に効いていない体制とみなされる可能性が高く、組織における内部統制機能が確立していたとしてもその機能を阻害してしまうため、解消が求められます。

5.一人しか所属していない組織

こちらはすごいよくあることなのですが、組織において人員配置が責任者のみで、部員がいない組織は「そもそも何のためにある組織なのか」という存在意義を問われることがあります。一人しかいない場合は自己申請、自己承認と内部統制機能も機能しないこととなってしまうため、解消が求められます。

6.同じ責任者、同じメンバーの部や課が存在する

部の下の組織で全く同じ責任者、同じメンバーの課が存在することがあります。そもそも意味がないため、このような組織することはあまりないのですが、全くないわけではありません。一方で組織として意味をなさないため、解消が求められます。

7.内部監査室長と他部署責任者の兼務

上図のように内部監査室長が●●部の部長を兼務していると●●部の内部監査は自己監査となってしまうため、独立性が担保されず有効な内部監査が行われなく可能性が非常に高いため、内部監査室を設置する場合は他部署の兼務は行わないようにしましょう。

ちなみに内部監査自体を外部にアウトソーシングすることは問題ありません。また社内で行う場合でも上図の●●部の内部監査を内部監査室のAA部長以外の方が行うことでクリアできますので、必ずしも解消しなければいけない問題ではありません。

8.一部門を社長が直轄で管理している

代表取締役である社長は会社を全般的に統括する立場でいなければいけません。また社長が特定の部門を管掌している場合、上図でいう営業部は特別な部門となってしまい、内部統制や牽制が機能しなくなる恐れがあります。

とはいえ、社長が直轄で部署を持ってはいけないというわけではなく、「社長室」や「内部監査室」や「経営企画室」のような社長直轄でも問題ない部署もあります。上図のように営業部のような部門は一般的には解消を求められます。

9.支払業務と記帳業務の担当が一人で行っている

これはもうあるあるですね。一般的に呼ばれている経理は記帳業務と支払業務は別の担当でなければいけません。

一人の担当が架空口座に支払を行い、その支払った事実を記帳しなければ不正行為の発覚に時間がかかるというのと、簡単に不正行為ができてしまうためです。

10.各種規程と一致した職務権限、組織体になっていない

これもあるあるなのですが、例えば組織規程上「室」が定義されていないのに、組織図には室がある。や職務権限規程にないマネージャーという役職がある。などになります。

こちらについては前回、規程の整合性ということで書いていますが、規程の整備が必要です。

さて、いかがだったでしょうか。上場準備を進める上で組織の設計というのは「内部監査」「内部統制」という観点で避けては通れない部分になります。また、無駄に箱を作ってしまうことにより、その後の整備に異常に時間がかかってしまうこともあります。こちらはあくまで経験則に基づいた内容になりますので、こっちの方が大事では、このような観点もあるのでは等のツッコミは大歓迎です。

上場準備に苦労する管理部門の方に少しでも有益になりそうな情報をこれからもアップしていきたいと思っています。次回は少し重いですが「上場準備中の労務管理ってどうすればいいの?」を書きたいと思っています。

twitterで上場準備だったり、コーポレート部門の効率化だったり、コーポレート部門の働き方だったりについてつぶやいています。よろしければフォローをお願いします。

https://twitter.com/y_otsu

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?