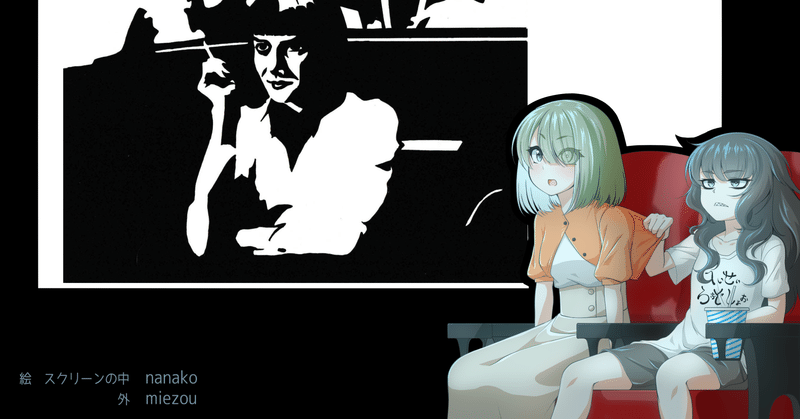

アメリカ映画の強さ 『将軍の娘 エリザベス・キャンベル』 1999.11.07矢部明洋

アメリカ映画らしく娯楽作品の定石を押えていて、1800円はきっちりと楽しませてくれる。

数年前、話題になったミステリーが原作だけあって、ストーリーには謎とエピソードがたっぷり盛り込まれている。したがって、脚本段階での刈り込み作業と、俳優陣による作品世界の肉付けに映画としての成否がかかっていた。

俳優陣は好演ぞろいだったが、やはり主役のトラボルタが作品を背負って立つ魅力を発揮した。

“チャーミング”という形容が今、一番似合うのがトラボルタだろう。

今回演じたのは軍隊内の犯罪を捜査する陸軍犯罪捜査部の捜査官。一昨年の『フェイス/オフ』でもFBI捜査官をやったが、その時はダークスーツに身を固めストイックで通した(捜査官役は)。今回はスーツもベージュ系の明るい色で、少々出っ張りぎみの腹も隠さず(腹回りに詰め物してたかもしれんが)、のびのびと主役を務めた。ストーリーがシリアスで暗い分、トラボルタの愛嬌が一層映えることにもなった。

相手役を務める女優は不幸で、どうしても彼の愛嬌に華やかさを食われてしまう。今回のマデリーン・ストウも生彩を欠いた、と言わざるをえない。

さて、もう一つのポイント、脚本の方は大家、ウィリアム・ゴールドマンが起用され、含みのあるダイアローグの応酬で作品に緊張感を持続させた。

しかしである、ミステリーの映画化というやつは、どうしても、原作をはしょるような駆け足の展開が避けられないもので、この作品もそこをクリアできたとは言い難い。トラボルタとジェームズ・ウッズ(好演!)の会話場面など意味深なダイアローグの応酬で見せ場となったが、映画の後半は原作を読んでない観客には筋を追いかけるのが精一杯、もしくは少々理解が追いつかないところもあったはずだ。

この、一歩ストーリーテリングを誤ると訳の分からぬ話になってしまうところを、アメリカ流娯楽映画メソッドが救っている。

2、3例示するなら、まずトラボルタの衣装と演技の相関関係。 劇中、彼は冒頭の潜入操作時の曹長衣装、捜査官としてのスーツ姿、クライマックスからラストシーンへの軍服姿と大まかに分け、三つの衣装で通す。特にスーツと軍服には、真実の究明を職務とする捜査官と、そうはいっても軍組織の一員である矛盾した両方の立場を視覚化する効果が与えられている。トラボルタもまた、衣装に合わせ演技にメリハリをつけ、観客サービスに努めていうる。

続いて女優のキャスティング。登場人物に女性は2人。被害者で物語上、最大の謎を握るヒロインは金髪碧眼。主人公の相手役で捜査官の1人、マデリーン・ストウは黒髪黒眼。こういうビジュアル面を意識した人物設定の対比が自然にできるのが多様な人種を抱えたアメリカの強みだ(日本映画には真似できない。下手な邦画を外国人が見たらきっと男と女くらいしか登場人物を区別できないんじゃないか)。

このように、複雑な筋を、視覚で補おうという工夫が衣装、キャスティングはじめ随所に見られる点で本作は実にアメリカ映画らしい。同時にこれこそが世界市場を意識したアメリカ映画の産業としての強さの秘密である。決してSFXだけが取柄なのではなく、複雑な筋を分かりやすく視覚化するという工夫がハリウッドの伝統技術として存在することを見落としてはいけない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?