「成長課題を設定する」ことの大切さ、難しさ、やり方

現場の人に振り返りを「やってみよう」と思ってもらうために試行錯誤するなかで、経験学習を「サイクル」ではなく、インプット/プロセス/アウトプットという「ステップ」として捉え直すことを思いついた。

経験学習における4つの要素をインプット/プロセス/アウトプットで表すとこうなる。

インプット|具体的経験

プロセス|内省的観察&抽象的概念化

アウトプット|能動的実験

経験というインプットを、振り返り(内省と概念化)というプロセスを通じて、マイセオリーとしてアウトプットする。

(中略)

唯一、「能動的実験=マイセオリーなのか?」というところが引っかかる。なので、能動的実験を「次にマイセオリーが活かせる機会はいつだろう?」と表現している。「マイセオリーを活かす機会」を振り返りのなかで考えてもらうのだ。

これが現場の人にはわかりやすいようで、振り返りについて相談を受けたときによく持ち出している。そんな経験から、物事の捉え方(概念の構造)として、「ステップ」という枠組みが、現場の人にとってはわかりやすいのではないだろうかと考えるようになった。

「ステップ」というフィルターを通していろいろな情報に接していると、「あ、これは現場の人になじみやすそう」というものがあった。

それが、「ZPDを活用した成長課題の設定」だ。

まず「成長課題の設定」について、そのあとに「ZPD」を説明していこう。

OJTにおける、「できない」ことの洪水

育成、特にOJTにおいて、本人(育てられる側)の成長課題の設定というのは、とても大切なポイントだ。

育てられる側というのは基本的に、「できないこと」にあふれている。それを一つ一つ「できること」へと塗りつぶしていくのが育成という営為なわけだけど、ことはそう簡単に運ばない。

育てる側からすると、まずもって「できないこと」が多すぎて、いったいどこから手を付けていいのか途方に暮れてしまう。また、OJTという文脈で考えると、「いまある仕事」を通して「できること」を増やしていく必要がある。でもそんな「ちょうどいい」仕事が「いまある」とは限らない。

そしてもう一方の登場人物、育てられる側から見ても難しさがある。単なる塗り絵ならそれこそ「一つ一つ」でよいのだけど、相手(育てられる側)だって人間だ。いつもいつも「できないこと」という語法でもって自分を見つめていては、気が滅入ってしまう。

このような、「『できないこと』の洪水」というマクロな構造的問題をうまく取り扱わないと、ミクロな個別のテクニックを持ち出したところで、育成はうまくいかない。

大切だけど難しい、「成長課題の設定」

そこで、大量の「できないこと」を整流する(マクロな構造的問題に対処する)ために、成長課題を設定する。つまり、「できないこと」はたくさんあるのだが、まずはどこに注力するのかを、育てる側と育てられる側の間で決める(約束する)のだ。

成長課題を適切に設定できると、育てる側/育てられる側の双方にとって道標ができる。

育てる側にとっては、「いまある仕事」の中からどれに取り組んでもらうのがよいのか、という目利きができる。育てられる側にとっては、「まずはここ」と集中することで、「あれもこれも」によって気が滅入ってしまうことが防げる。

と、成長課題を設定する重要性は、「理屈」のうえではこういう説明になるのだが、それを実際の「行為」として、育てる側/育てられる側が執り行おうとすると、手が止まる。

その要因は、「『できないこと』の洪水」という量的な茫漠がひとつ。

そしてもうひとつの要因、こちらの方が根源的だと思っているのが、熟達者(育てる側)が目下の実務を遂行する(日常的な意味における「仕事をこなす」)という目的においてではなく、未熟者(育てられる側)にとっての成長課題を設定するという目的における、「仕事の難易度」を語るプロトコルが存在しないことだと思う。

「仕事をこなす」文脈における「仕事の難易度」は、多くの人が意識的/無意識的に把握したり口にしている。「まずは易しい仕事から取り掛かる」「難しい仕事こそ大切だ」など。働く人であれば、こうやって「仕事の難易度」というプロトコルを使って日々をやりくりしている。

一方、これを「育てられる側の成長課題を設定する」文脈にあてはめると、事態は急にややこしくなる。そもそも育てられる側にとってみればほとんどが「できないこと」(難しい/難しすぎる)にあたる。すると、「仕事の難易度」を測る目盛りが破綻するのだ。

「仕事の難易度」を測るというのは、ある仕事を、「とても易しい」「易しい」「どちらとも言えない」「難しい」「とても難しい」といった「ある程度の範囲をカバーし、かつ、それぞれを弁別可能なほどの目盛りに分割された」スペクトラムのどこか一点に定位することだ。ところがほとんどの仕事が「できないこと」なので、「全部が『とても難しい』に割り当てられる」ことになり、「仕事の難易度」の物差しが機能不全に陥る。

このように、成長課題の設定は、量的な側面と質的な側面、なかでも特に、「仕事の難易度」の物差しが機能しないという質的な側面からの難しさがある。

ZPDで成長課題を設定する

そこで、ZPDを活用した成長課題の設定というアイディアが浮かぶ。

そもそもZPDとはなにか、というと。

何かを学ぼうとする上で「一人でできること」だけをやっていても、できて当然のことなので、成長することはできません。

逆に、「できないこと」は無限にあるため、どこから手を付けてよいのかわからなかったり、どう頑張ってもできなかったりし、学ぶことが難しいときがあります。

そこで、自分一人ではできないものの、誰かの協力があればできそうなことから学んでいくことで、教わりながら効率よく学んでいくことができます。

この「自力では難しいが、他者の助けがあればできること」こそが「発達の最近接領域」です。

この「発達の最近接領域」を「Zone of Proximal Development(ZPD)」と呼ぶ。要は、《自力では難しいが、他者の助けがあればできること》がZPDだ。

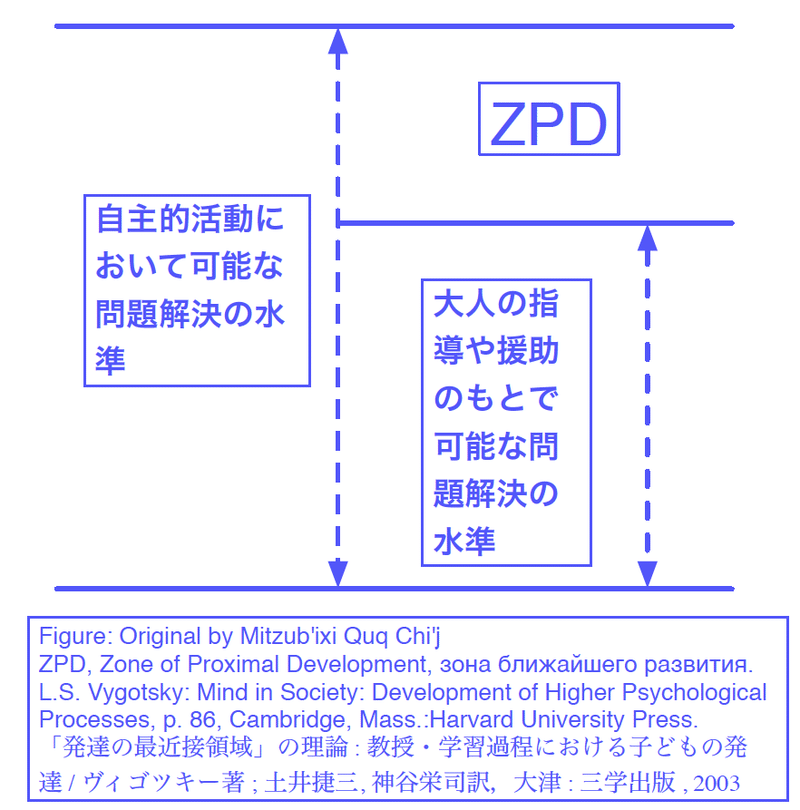

ZPDは以前から知っていたが、その説明はだいたいこのような図でなされる。

この図が、わかったようなわからないような感覚がずっとあったのだが、冒頭の「ステップ」というフィルターを通して眺めてみると得心した。

できること

助けがあればできること(ZPD)≒成長課題

できないこと

「仕事の難易度」の物差しとして、この三層のスペクトラムを利用するのだ。

たとえば、OJT担当者向け研修におけるワークとして、3つの書き込み欄を横に並べて、それぞれに「できること」「助けがあればできること」「できないこと」を書き出してもらう。そうすると真ん中の「助けがあればできること」が成長課題に近いものとなる。「いまは助けがあればできる(助けがなければできない)ことを、『助けなし』でできるようにするにはどうしたらいいのか?」という問いを考えてもらう。

「成長課題はなんですか?」に比べると、「行為」としてだいぶやりやすいのではないだろうか。

なぜかというと、真っ白なキャンバスにいきなり「成長課題」を描くのではなく、まずはイメージしやすい「できること」「できないこと」を両脇に置くことで、「ステップ」の構造を作るからだ。そのうえで、「できること」「できないこと」を両睨みしながら、「その中間は?」と考えることで、成長課題があぶり出される。

「私は何をすればいいのか?」

ちなみに、ZPDで成長課題を設定すると、スペクトラムのそれぞれの水準における「育成的な関わり方の指針」、育てる側の視点で言えば「私は何をすればいいのか?」に対するヒントが得られるというメリットもある。

まず「できること」は、目下の仕事を遂行することはできているので、自分なりの工夫でもって改善できないかを考えてもらう。以下引用における《変える》にあたる。

新しい業務を任されたら、最初の半年はまず「倣う」、その次の半年は「慣れる」。

そして次の半年は「変える」で、その業務の課題を解決して次のステップに行くことを自分に課していました。

次に、成長課題にあたる「助けがあればできること(ZPD)」については、「一緒に◯◯する」という関わり方。

一緒に◯◯する過程を通して、育てられる側は育てる側のやっていることや、そのもとになっている考え方を目にしながら吸収していく。そういう時期を過ごしたあとに、「今度はひとりでやってごらん」と徐々にフェードアウトする。そうして「一人でできること」に近づけていくわけだ。

最後の「できないこと」については、しっかり「教える」。

「なんだ、『教える』のか、そんなの当たり前でしょ」と思われるかもしれないが、「教える」ということの森もまた深い。

「ステップ」が現場の人にとって光となる理由

ZPDという概念はもとから今回書いたようなことを意図しているのかもしれない。それでも、私としては、「ステップ」というフィルターを通してみることで初めて発見できたことが多かった。

この「ステップ」という物事の捉え方(概念の構造)が現場の人にとってわかりやすいのは、おそらくそれが「相対化による事象の意味づけ」と「実際のアクションのイメージ」を助けるからなんだと思う。

物事(たとえば育成)をうまく進めようとすれば、まずは目の前の事象を何らかの形で意味づけしないといけない。ところが育成という文脈に慣れていない人にとって、目の前の事象を育成的な観点から意味づけることは難しい。しかし「ステップ」であれば、「互いの要素の相対的な関係」という手がかりを用いて、意味づけ(スペクトラムへの定位)が促進される。「助けがあればできること」をいきなり想起することは難しくても、「できること」「できないこと」という明白な要素をまず挙げて、「その中間は?」と要素間の相対的関係でもって考えることがこれにあたる。

「事象の意味づけ」は王道なのだが、しかし、現場の人が真に欲しているのは、究極のところ「事象の意味づけ」ではなく、「私は何をすればいいのか?」という「実際のアクションのイメージ」だ。「ステップ」という物事の捉え方(概念の構造)は、そこにも応えてくれる。「ステップ」なのだから、「まずはこれをやって、次にこれをやって」というメッセージが、その構造にそもそもから埋め込まれている。だから、現場の人からすると、「私は何をすればいいのか?」がイメージしやすく、かつ、「この流れで良くなっていくんだな」という明るい未来像も思い描きやすい。人は、「できそう」と思うと、「できる」ものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?