伊勢湾・三河湾のイカナゴ漁の状況

イカナゴは日本各地で獲れる魚でした。

以前は、三重県産のいかなごも関西で販売されていましたが、2016年から2020年まで禁漁となり、市場で見かけることはなくなりました。

その状況は、瀬戸内海よりも深刻です。

本日は、愛知県、三重県のイカナゴ漁について紹介します。

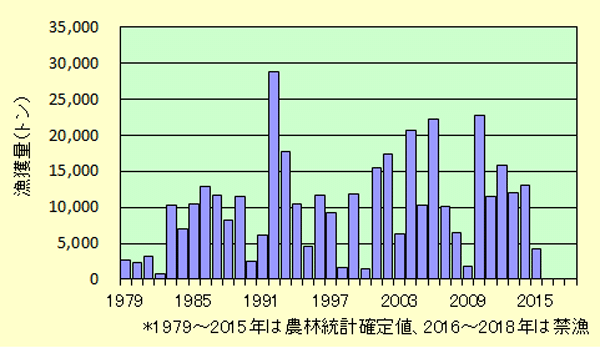

全体の漁獲量ですが、以下のグラフの通りです。

(http://abchan.fra.go.jp/digests2018/html/2018_52.html)より

増えたり減ったりを繰り返していましたが、2016年からは禁漁しているためゼロとなっています。

まず、三重県津農林水産事務所のサイトを見てみます。

以下、下記サイトからの引用又はキャプチャーです。

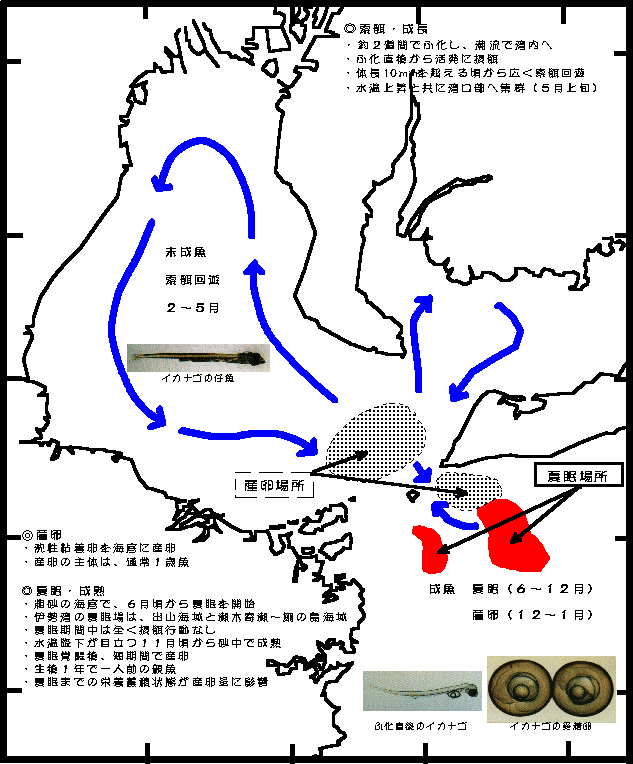

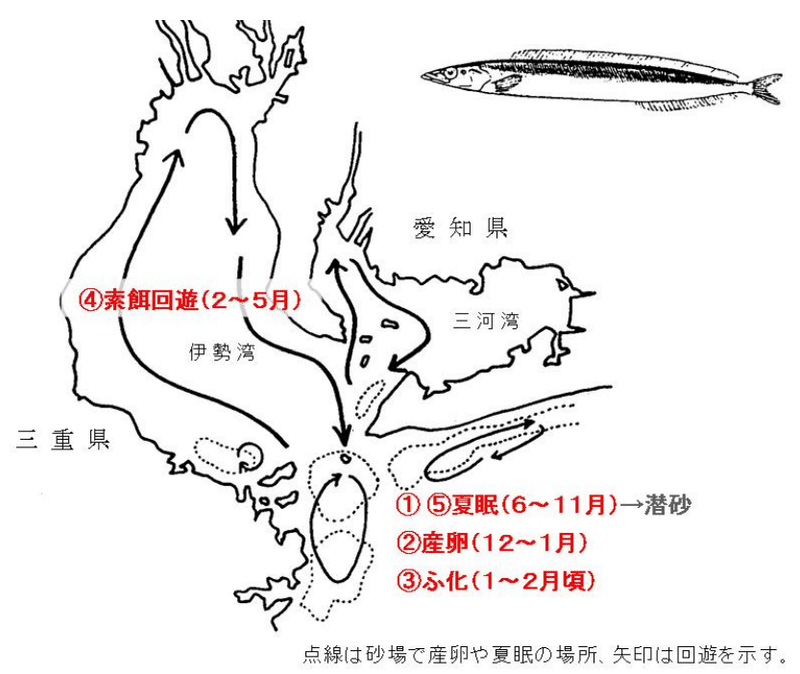

伊勢湾のイカナゴは、他地域のイカナゴ資源とは交流がなく、伊勢湾とその周辺で一生を送る独立した資源と考えられています(図1)。

(図1:伊勢湾でのいかなご生活史)

12月下旬~1月上旬に湾口部の海底に産み付けられた卵は約2週間でふ化し、潮流に乗って湾内へと輸送されます。その後、活発に動物プランクトンを摂餌し、3月上旬には体長35㎜前後に達して漁獲の対象となります。

湾内で摂餌・成長を続けた後、5月頃から湾口部へと移動を始めます。イカナゴは高水温期に、砂に潜って活動を停止する「夏眠」と呼ばれる特殊な生態をもっています。水温上昇が顕著となる6月には、湾口付近の海域(注:山中修正)に形成される夏眠場(出山と呼ばれる海域が主)に集群し、夏眠生活に入ります。夏眠期間は12月までの半年間にも及びます。この間、全く摂餌しないにも関わらず、へい死する個体はほとんどありません。

また、夏眠期後半の11月頃から砂中において急激に成熟し始め、夏眠終了後の比較的短期間のうちに、満1歳から産卵します。産卵親魚のほとんどを1歳魚が占めることから、伊勢湾のイカナゴの再生産は1歳魚に支えられていると言えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

海域は違いますが、生態自体は、瀬戸内海と同様ですね。

砂に潜って夏眠する間に成熟し、仮眠終了後に産卵する。

仮眠する砂のある海底が重要な要素といえそうです。

続いて、愛知県水産試験場のサイトから。

以下、下記サイトからの引用およびキャプチャーです。

伊勢・三河湾のイカナゴ漁は、昭和 50 年代に厳しい不漁にみまわれ、漁業崩壊の危機に直面しました。このときの不漁は、過剰な漁獲により親魚が減少していたことや、黒潮の大蛇行が続きイカナゴの産卵場が高温・高塩分の海水に覆われて産卵に悪影響があったこと、などが原因と考えられています。

これをきっかけに資源管理の必要性が認識され、愛知・三重両県の漁業者は、水産試験場の研究成果を取り入れながら、積極的なイカナゴ資源の管理に取り組みました。

(中略)

現在、伊勢・三河湾のイカナゴについて実施されている主な資源管理の方策は、次のとおりです。

① 解禁日の決定

② 終了日の決定

③ 親魚の保護

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらも瀬戸内海同様、漁の解禁、終了を決めることで、親魚の保護を行おうとしてきたようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

① 解禁日の決定

イカナゴ漁の解禁日は、伊勢・三河湾のイカナゴを漁獲する愛知・三重両県の漁業者が、協議の上、決定しています。

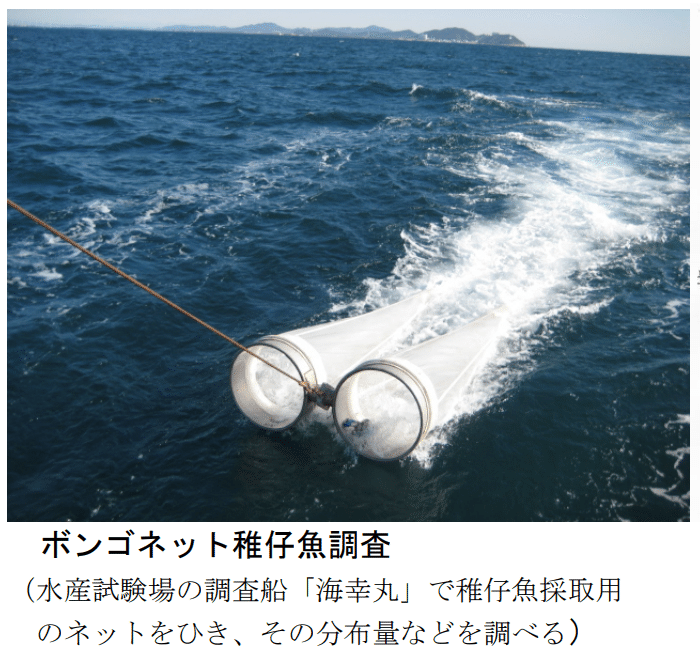

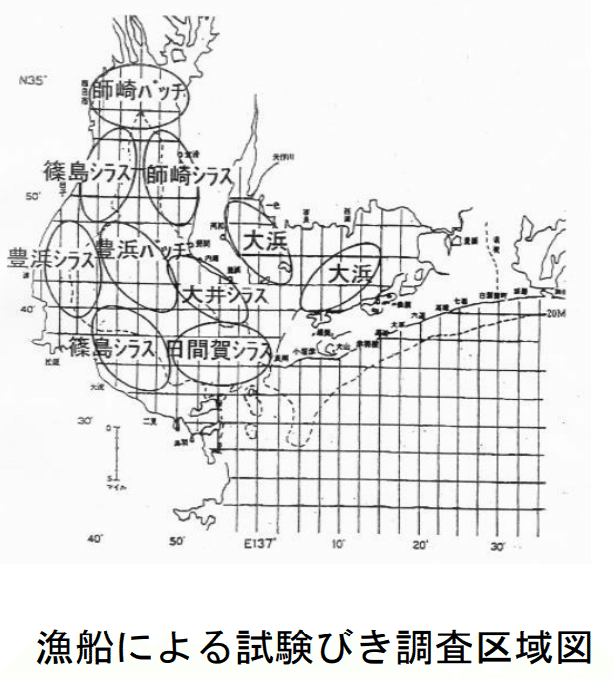

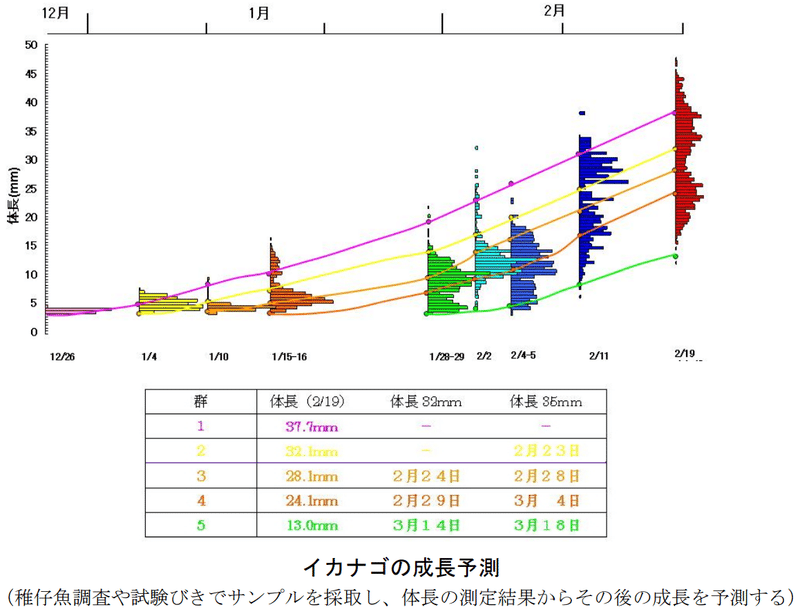

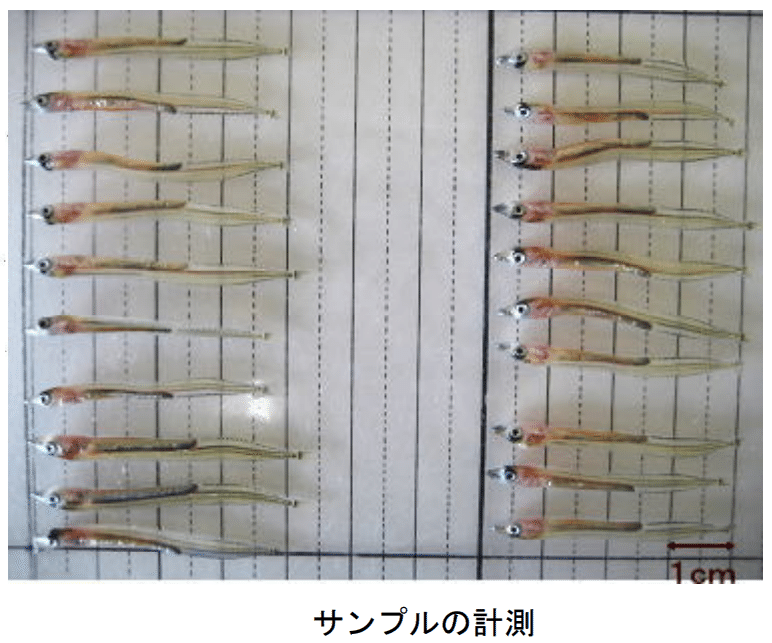

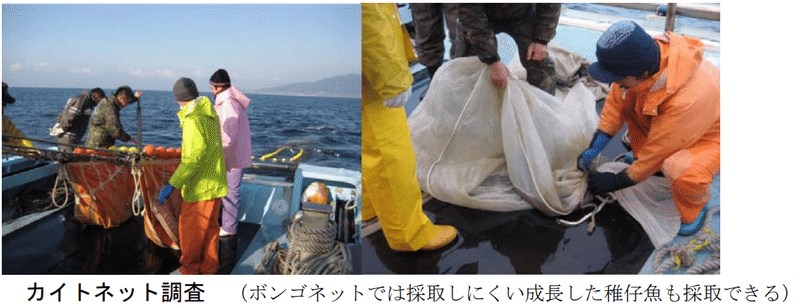

解禁日はイカナゴの体長が 3.5cm に成長する日を目安としており、イカナゴの成長は稚仔魚調査や試験びきの結果を用いて水産試験場が予測しています。

体長 3.5cm という解禁の目安は、水産試験場が市場価値と漁獲量のバランスを計算して求めました。また、成長予測のデータを得る稚仔魚調査や試験びきなどの調査では、水産試験場と漁業者が共同で実施するものもあります。

② 終漁日の決定

イカナゴ漁の終漁日も、愛知・三重両県の漁業者が協議して決定しています。

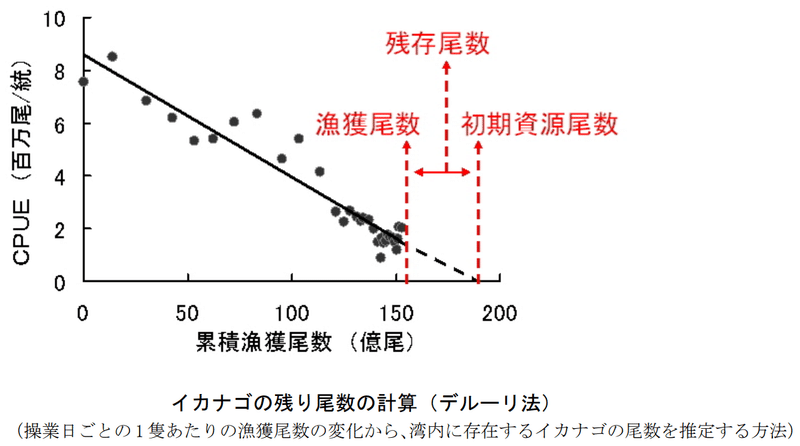

これまでの研究から、充分な水揚げを得るには、漁期のはじめに伊勢・三河湾内に200~300 億尾のイカナゴが存在する必要があり、そのためには毎年少なくとも 20 億尾の魚を獲り残す必要があることが分かっています。

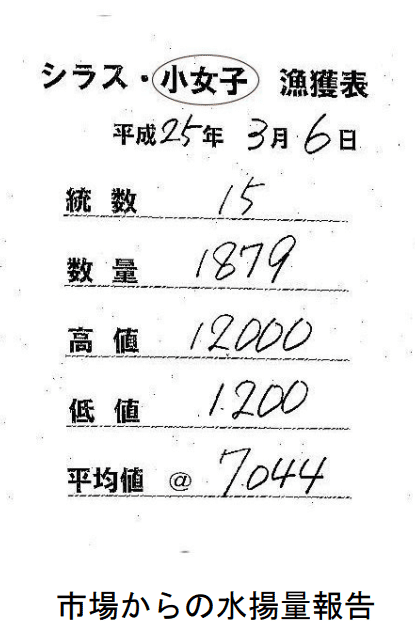

そこで、両県の漁業者はイカナゴの残り尾数が 20 億尾を下回らない時点で終漁するよう取り決めており、残りの尾数は水産試験場が操業日毎の漁獲量とサンプルの測定結果から「デルーリ法」という尾数推定法を用いて計算しています。

③ 親魚の保護

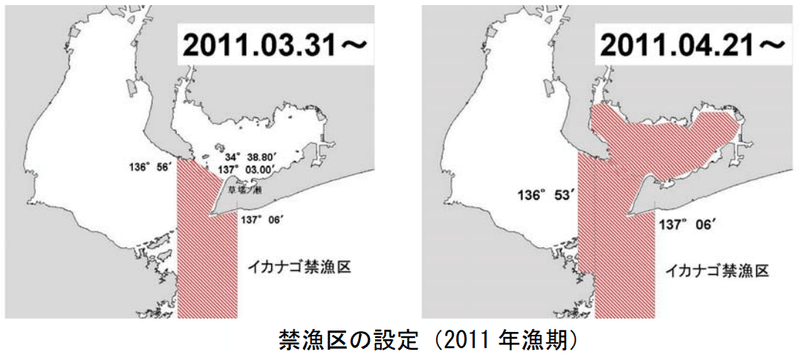

親魚の産卵数は大型の魚ほど多いこと、また、早く成長したイカナゴは産卵場がある伊勢湾の湾口部へ早く移動することがわかっています。このため、両県の漁業者は、漁期の後半には伊勢湾湾口部に禁漁区を設定し、大型のイカナゴを翌年の優良な親魚として保護しています。

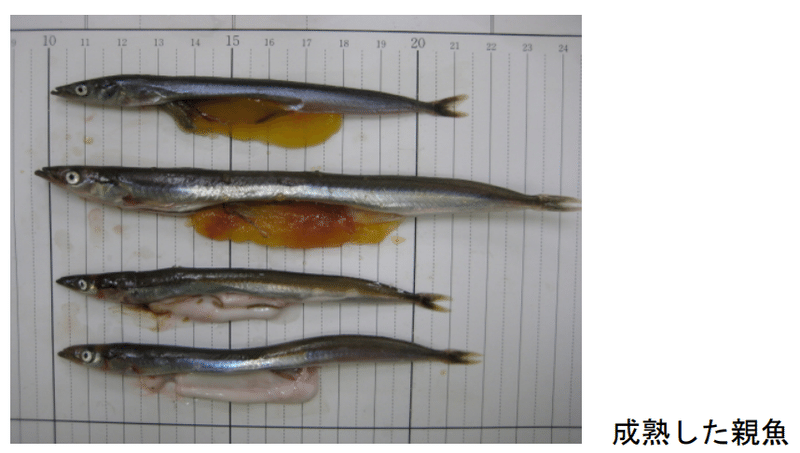

また、一部の三重県の漁業者は、新仔イカナゴ漁の解禁日に先立つ 1~2 月頃に、親イカナゴ漁も操業しています。この操業については、産卵前の親魚の漁獲によって新仔の発生量が減少することのないよう、両県の漁業者と水産試験場の職員が立ち会いの下、試験びきで漁獲した親魚の産卵状態を確認し、その8割以上が産卵を終えていることを確認した上で、両県協議により親イカナゴ漁の解禁日を決定することとしています。(愛知県の漁業者は、資源保護のため、親イカナゴ漁は操業していない。)

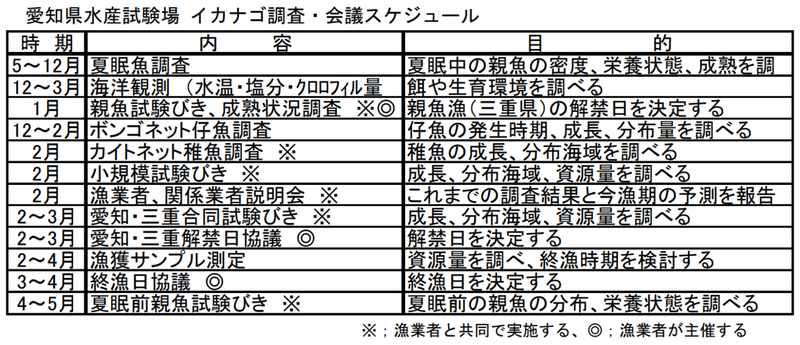

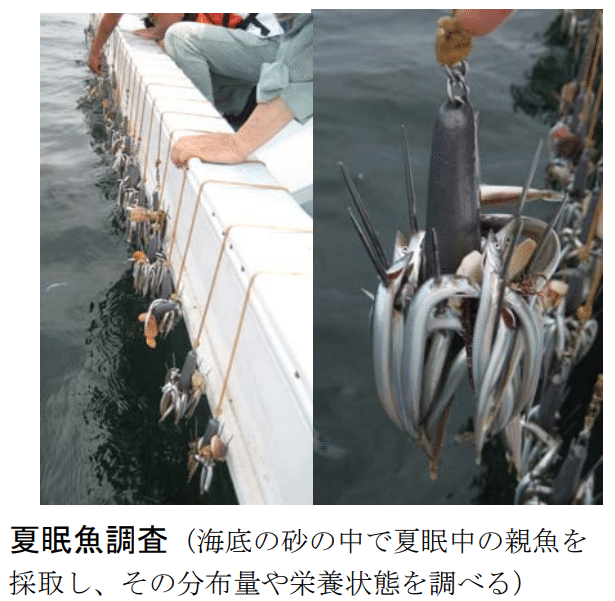

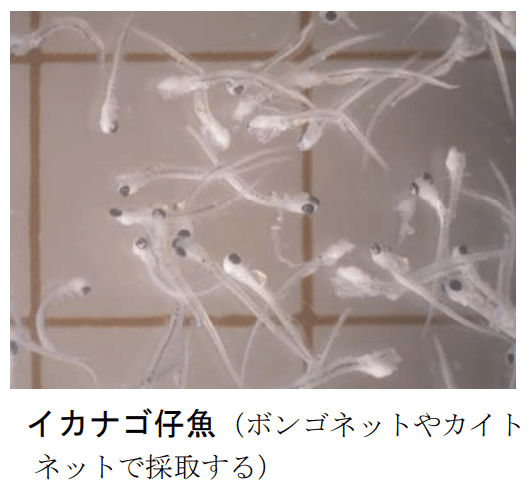

○水産試験場のイカナゴ調査

水産試験場では、イカナゴの資源管理に必要なデータを得るため、年間を通じて様々な調査を実施しています。カイトネット稚魚調査や試験びきなど、漁業者と共同で行う調査もあります。

伊勢・三河湾で漁獲されるイカナゴは、伊勢・三河湾とその周辺海域で一生を過ごす、ひとつの独立した資源です。

12~1 月に伊勢湾口でふ化した仔魚は、潮流によって湾内へ運ばれ、2~3 月に全長3~4cm の稚魚となります。3~5 月には全長が 5cm を超えて、未成魚へと生長します。

稚魚と未成魚は、ともに愛知・三重両県の二そう船びき網漁業の漁獲対象となり、稚魚はチリメン加工用に、未成魚は餌料用などに利用されます。

5~6 月には再び湾外に移動し、11 月頃まで夏眠します。夏眠中は、湾口付近の海底に潜砂し、ほとんど活動しないといわれています。夏眠期の終わりに成熟が始まり、12 月には産卵がはじまります。産卵後の親魚も、1~2 月には三重県の一部の漁業者によって漁獲対象となり、釜揚げ加工用などに利用されます。

通常、その年の漁獲尾数の 90%以上は、稚魚期に漁獲されています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このような資源管理を行ってきたにもかかわらず、2016年から5年連続で禁漁となっています。

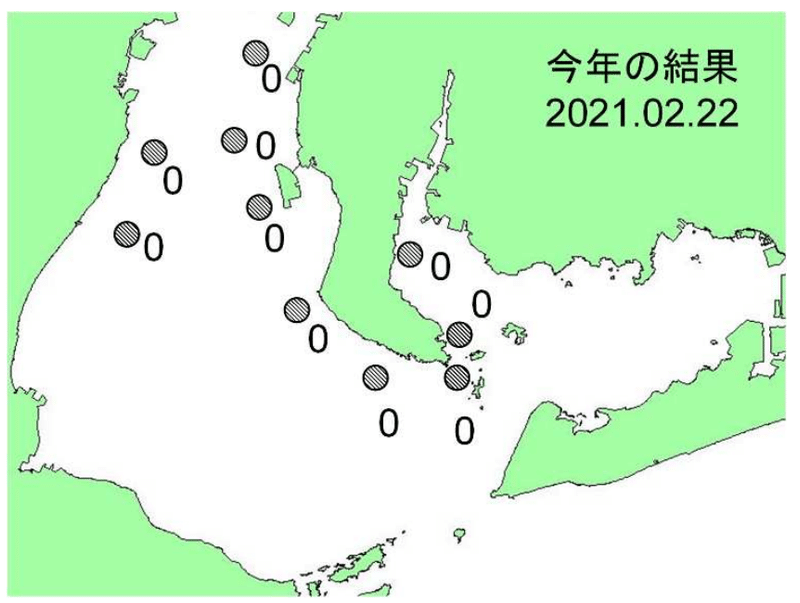

2021年の愛知県漁業生産研究所の「イカナゴ情報」です。

(2月22 日カイトネット調査結果速報)

カイトネットによる稚仔魚調査を、2 月 22 日に伊勢湾、三河湾で実施した結果です。

「稚仔魚は採集されませんでした。」

衝撃的な数字です。

2021年も禁漁となる可能性が高そうです。

きちんとした親魚保護をしているにもかかわらず、このような状況が続くのは驚きです。

親魚の住みにくい環境になっていると考えざるを得ません。

瀬戸内海のイカナゴもこのような状況にならないよう、できることに取り組んでいかねばなりませんね。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan