探求の果てに記憶の雪景色を――『ブレードランナー2049』

【週報】2017.10.23-29

よう。下品ラビットだ。

今回は簡潔に始めよう。長くなるだろうからな。

日曜日、おれとうさぎ小天狗は、雨の降りしきる横浜にいた。

駅前の立ち食いそば屋で腹を満たしたあと、陰鬱な色の空の下、咲きみだれる傘の花むらをかき分けて、おれたちはムービルに向かった。

そこで『ブレードランナー2049』を見た。

結論を言おう。最高だったぜ。

見る前は、待ちに待った続編だ、などという気分はなかったんだ。

おれはそこまで『ブレードランナー』が好きじゃない。原体験てのは強烈なもので、まだそこまでたくさんの映画を見たことのない子供の頃にテレビで見て、なんだかわからないがすごいものを見たな、という印象が今でも残っている。

だが、おれの『ブレラン』に対する情熱はそんなもんだ。悪い映画じゃないが、いろいろいじくりまわして散漫になっている。初号試写でわかりにくいと言われて、付け足されたというボイスオーバーは、わかりやすくはなったが、解釈の幅を狭めた。ディレクターズカット最終版では、ボイスオーバーを外されたが、今度は描き出されるイメージに対して説明が不足しているビジョンに対して尺が足りないんだ。

それと比べると、『2049』は、ディレクターズカット最終版の116分から、約50分も増えて、163分の長尺になっている。そして、今回監督を務めたドゥニ・ヴィルヌーブは、長尺をダレることなくまとめあげ、かつ、セリフを遣わすまで映像で丁寧な説明ができる監督だ。それは同じ監督の同じくSF映画でもある『メッセージ』を見ていたらわかるだろう。

脚本は前作のテーマを引き継ぐだけでなく、その原作である『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』にまで回帰して、両者の結論をつなげた上、その先のビジョンまで提示している。

まったくすばらしいぜ。一本の映画として冗長なところがほとんどないんだからな。

あと、前作はヒロインがどうにもおれの好みじゃなかった。

ショーン・ヤング演じるレイチェルの、マッシュルームみたいな前髪はおれの好みじゃないし、ダリル・ハンナのパンクなレプリカント娘プリスの顔スプレーメイクは般若みたいでちょっとひいちまう。

ヘビダンスのゾーラは好みだが、すぐに出てこなくなるのが残念だ。

今回のヒロインは、おれにとって満足のいくものだった。

主人公の恋人・ジョイは、映画『ノックノック』でエッチなチャンネーを演じたタヌキ顔の美女、アナ・デ・アルマス。ちょっと特殊なキャラクターだが、そのキャラクターを演じるに説得力ある、コケティッシュな役者だ。

前作のレイチェルに似た髪型のラヴは、レイチェルとプリスを合わせたようなキャラで、これは実は原作におけるレイチェルとプリスの関係に近い。

レプリカント娼婦のチャンネーはもうちょっとキャラが立ってればよかったな。

お話が面白くて、説明が丁寧で、ヒロインが可愛い。

これが傑作でなくてなんだというんだ。

しかも、お話のテーマは「人生の意味」という、いたって普遍的なものだ。SFだからわかりにくいとか、SFだから見る人を選ぶとか、そういうことはない。

仮にSFじゃなくても理解できないものには理解できないし、そういうのを見たくないものはいる。そういう人向けじゃないのさ。

まして、原作と前作を知らないと楽しめないなんてことはない。そこはドゥニ・ヴィルヌーブさ、「おれたちの人生を生きるのに、おれたちの生まれる前の事を知らなければならないなんてことはあるか?」と言わんばかりに、適切で丁寧で語りきらないストーリーテリングを見せてくれる。登場人物の多くは、前作で展開されたお話の後に生まれた世代だ。彼らには彼らのお話があり、それは前作のお話とつながっているが、前作がなければ理解できないものじゃない。

もしこの映画を見に行こうか、でも楽しめなかったらどうしようと悩む人がいたら、おれはこう行ってあげたい。

「スクリーンの前に座って、登場人物に感情移入すれば、どんな物語だってその時のあんたのお話だ

と。

あんたがお話を受け入れれば、そこからがあんたとお話の作るお話だ。そして監督はドゥニ・ヴィルヌーブだ。丁寧でわかりやすく、知らなくてもいいことは作中では語らない、新鋭の腕前を堪能するといい。

だが、一点だけ、老婆心からのおせっかいだ。

163分は長い。

上映前にはトイレにかならず行くことだ。そして、トイレにいったからといって、ビールなんか飲むんじゃないぜ。

おれ? おれは抜かりなくトイレに行き、調子に乗ってビールを飲んだ。

そして、終盤で辛抱たまらなくなり、トイレに行った。

トイレは無人だった。そりゃそうだ、みんな映画に夢中なんだからな。

おれは広いトイレに独りで立ち、ションベンをした。ションベンの音が雨音のように響いた。

いつしか、おれは遠い過去を思い返していた。

建築士だったおやじは、おれたちが物心ついた頃には日本にいなかった。アフリカのうさぎに呼ばれて、かの地で井戸掘りの監督をしていた。

おふくろは仕事で忙しく、日中は近くに住んでいた祖母や、友人宅の大人に面倒を見てもらっていた。

だから、おれには「父親」というものが、「父親」のいる家庭がどういうものか、よくわからなかった。

それはおやじが日本に戻ってきてからも続いた。

おやじはほんものの「父親」なのだろうか。おやじはおれたちのおやじだが、「父親」としてはにせ物じゃないのか。

そう考えたりしたのは、図書館司書をしていたおふくろの影響で、おれたちが本ばかり読んでいた空想的なガキンチョだったからだというのが大きいだろう。

おれはおやじと向き合えず、なんとなくぎこちなかった。

そのさびしさをまぎらわすのに、おれは本に、テレビに、お話の世界にのめり込んだ。

だが、だいたいのお話の中にいる「父親」は、「家庭を守るいい大人」だった。本から目を上げると、テレビを消すと、おれの手の届くところにそんな存在はいなかった。

友人宅で接するのも、そこにいるのは本の中にいるような「父親」で、それはおれのおやじではない。

おれは父親というものが、そして父親のいないおれの人生というものが、ますますわからなくなった。

そんなおれが、初めて共感できたのが、ギリシャ神話のペルセウス物語をモチーフにした児童向けSFだった。

ご存じのように、ペルセウスは大神ゼウスと人間の母親の間に生まれた。父を実感できない子供だったわけだ。そんな彼をモチーフにしたお話は、冒険を通じて父とはなにか、母とはなにか、つまり自分とはなにかを知っていく主人公を見せてくれた。ガキンチョだったおれは、このお話に理想と希望を見いだしたんだろう。SFってのはすげえな、冒険ってのはすげえな、と。

だから、おれがフィリップ・K・ディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』に出会うのは、今から考えれば必然だったのかもな。

だが、そうして出会った『アンドロイド~』が、おれに「父親」という存在がなにを考え、なにをして毎日を過ごしているのかを教えてくれたのは想定外だった。

彼らは、家庭やご近所付き合いといった、おれの知るうさぎ穴の外にある世界のパラダイムで、ものを考えていたのだった。「仕事」という、「男」になるためにすることをしていたのだった。それは荒野をさまよう命がけの仕事だった。

原作にあたるP・K・ディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』は、しょぼくれた中年おやじが目覚める朝から始まる。彼は人生に立ち尽くしている。手の届くところにあるものは冷え切って、手の届かないところのものは徐々に壊れていく。そしてある朝、手の届くところにあるものすら壊れていくことに気づく。

お話の舞台である、核戦争で汚染された世界では、なまの動物は貴重で、これを飼うことは一種のステータスになっている。だから彼は飼っている電気羊を、隣人ににせ物だとばれないようにしていた。だが、これがその朝、動かなくなってしまう。

焦った彼は妻にそのことを告げるが、彼女は相変わらずバーチャル共感番組にのめり込んで、稼ぐのはあんたの仕事でしょと、共感してくれるどころか突き放してくる。

子供はいない。これではなんのために生きているのかわからない。

そんな彼に与えられたチャンスが、植民惑星から逃亡してきた人造人間を狩ること、つまり仕事だ。

仕事をし、仕事で出会った女とネンゴロになり、しょぼくれた中年おやじは徐々に生の実感を取り戻していく。いつの時代も男を「男」にしてくれるのは家庭でも、ご近所づきあいマウンティングでもなく、仕事だ、ってか。

しかし、生の実感を取り戻したその果てに、主人公は個人的な問題を超えた、実存的な悩みと向き合うことになる。

すなわち、人生とはなにか、生きているとはなにか、そして自分とはなんなのかということだ。

そのことに、おれが思い至ったのは、『アンドロイド~』を読み終えた夜だった。

ションベンをしたくなり、部屋を出た。トイレの前で、ちょうど用を足して出てきた、下着姿のおやじとすれちがった。

ションベンをしながら、おれはすれ違ったときの、下着姿のおやじの背中を思い出した。いつかおれも、この小説の主人公のように、おやじのようになるのだろうかと思った。

なぜ、こんな話をしているのか。あんたはそう思うかもしれない。ちゃんと理由はあるんだぜ。

理由をなんとなく想定できるなら、たぶん、あんたは『2049』を見たんだろうな。

思い出。

おれがしているのは、おれの思い出の話だ。

「父親」というものに疑問を感じていた、子供時代のおれのお話。ある日を境に、「父親」がなんだかわからなくなり、人生に立ち尽くしていたおれのお話。

あんたはおれの思い出話を読んで、なにを思うだろうか。

へえー、そうかい、そりゃ大変だったね。そう思うだろうか。

いや、それでいいんだ。おれの思い出はあんたの思い出じゃない。あんたはおれじゃないんだからな。寄り添うことを無理強いはしない。

だが、もしかして、あんたは「ああ、自分も似たようなことを考えたことがあったなあ」と思いはしないか。似たような経験が、あるんじゃないか。

いや、「父親」とは限らない。「母親」かもしれない。「兄弟姉妹」かもしれない。「友達」かもしれない。

「学校」かもしれない。「街」かもしれない。「世界」かもしれない。「自分」かもしれない。

あたり前だと思っていたものが、ほんとうはあたり前じゃないと気づいたことがあるんじゃないか。

来し方を振り返っても遠く、行く先に目を凝らしても暗く、途方に暮れて立ち尽くしたことが、あんたもあるんじゃないか。

それは、人生に立ち尽くすことのないやつが、この世にはいないからだ。

なぜ人生に立ち尽くすことのないやつがいないのか。

それは、おれたちが人生に立ち尽くしたものたちのコピーだからだ。おれたちが生まれてくるってのはそういうことだからだ。

人生に立ち尽くしたことのあるオスと、人生に立ち尽くしたことのあるメスとが、出会って生まれたものたちは、人生に立ち尽くしたことのあるものたちが築き、維持してきた世界で、人生に立ち尽くしたことのあるものたちの生み出し、維持した文化に包まれて育つ。

そういうことが連綿と続いて、おれたちがいる。

長い時間の中で変質したものはあろうから、遠い過去の誰かとおれたちが同じものだと思うのは難しいかもしれない。

だけど、結局は同じものなのさ。

だって、おれたちはみな、人生とはなにか、生きているとはなにか、そして自分とはなんなのかを、一度は考えることになるからだ。

根源にある気持ちは、常に「なぜ」という問いかけだ。

「なぜ」世界はこんななのか。

「なぜ」自分は自分なのか。

「なぜ」自分は自分でいられないのか。

「なぜ」世界は自分だけじゃないのか。

「なぜ」自分はひとりぼっちなのか。

この問いかけは、生き物が、生まれて死ぬさだめにある個体であることに起因する。

生き物は、あんたら人間も、おれたちうさぎも、等しく、いつか、死ぬ。

世界はおれたちのさだめられた一生に収まるほど狭くはなく、おれたちという存在はおれたちのさだめられた一生で掘り尽くせるほど浅くはない。

オリオンの肩も、タンホイザーゲートも、おれたちの理解を遥かに超えた場所にあるものだ。

だから、常に「なぜ」がまとわりつくんだ。

そして、おれたちは「なぜ」を叫ばずにいられない。

黙って生きていくなんてことはできない。

叫ぶことは、心臓が脈打つのと同じで、おれたちの遺伝子が持つ設計図の重要な機構の一つだ。

だから歌ができる。

お話ができる。

歌は言葉になる前の声から生まれて、声は動きになる前の気持ちから生まれた。

おれたちは気持ちを叫び、叫びは言葉と歌になり、それらが結合してお話になったんだ。

そして、その「なぜ」を共有するもの、つまり同じ種族がお話を広め、文化ができ、文明が維持し、人生に立ち尽くすものの「魂」を育む。

つまり、おれたちの「魂」を作ったのは、おれたちと同じ「なぜ」の前に立ち尽くしたものたち、すでにこの世にいないものたちの「魂」のログの集積だ。

それは文化文明によって呼び名は違うが、だいたい「あの世」とか「前世」とか呼ばれるんじゃないか。

おれたちの「魂」は死者によって育まれている。

それはおれたちの肉体が死者のコピーであることと同じなのさ。

おれたちの物理的な日常だって、日々ちょっとずつ異なりながら、大枠ではだいたい一緒だろう。

それだって同じことだ。

おれたちの営みはコピーでできている。

そういうコピーだらけの世界で、おれたちは「なぜ」を叫び、理由を探す。

おれが「父親」を探したように、おやじのいない時期を経てかたち作られた「自分」という存在を模索したように、あんたも「自分」を探したんじゃないか。

そういう「探し求める」お話は無数にある。本の中にも、テレビの中にも、映画の中にも。おれたちはそこに自分自身の相似形を見つける。ああ、これはおれのことだ、と共感する。

もしかしたら、「探す」ってことは「作る」ってことなのかもしれない。

誰かのコピーである自分、すなわち人造人間としての自分を、死者のコピーである肉体の中に、共感を通じて死者の魂のログをコピーして作ること。

それはアンドロイドを探すことであり、レプリカントを特定することでもあるのは、『アンドロイド~』と『ブレードランナー』に共通する「フォークト=カンプフ試験」が共感を測定するものだってことからも明らかだ。

共感は共通項を通じて相手を自分のように感じるってことだ。

それができるってことは、おれたちはみんな、共通するパーツを持つもの同士ってことになる。

そのパーツとは、遺伝子で、文化文明で、「魂」なんだ。

おれたちの「魂」、つまり個性とかいうものは、みんながもってるあたり前のものだ。そこには優劣はない。あまりにも個別すぎて、大枠でしか捉えられないが、その大枠の中身は、結局のところ素材の選択と配置が違うだけさ。

誰も特別じゃない。

だが、そういう特別じゃない自分は、探さないと見つからない。

自分は特別な誰かだと思っているだけでは、他人に共感できないし、されることもない。

特別な自分を探しに行き、作り出すことで、おれたちは共感可能な「みんな」になれる。

「自分が誰なのかわからない」も「自分が誰なのかわかった」も、その「探す=作る」過程の位置の違いでしかないんだ。

そういうことを、おれに初めて教えてくれたが『ブレードランナー』だ、といえれば、すんなりこの話も終わったかもしれない。

だが、そうじゃなかった。

おれたちがはじめて『ブレードランナー』を見たとき、おれはまだ、「父親」のいない自分を漠然と考えはじめたころだった。『アンドロイド~』も、おれにそういうことを探しに行くきっかけをくれたが、それよりも早く、おれに「探す」ことを教えてくれたのは、この映画だ。

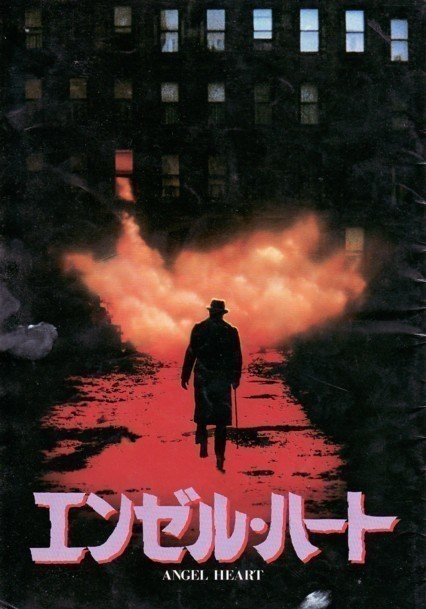

『エンゼル・ハート』がどんなお話かは、あえて語らない。興味があったら見るといい。

だが、おれがこの映画を引き合いに出したのは、もちろんのこと、『2049』と関係があるからだ。

探求心旺盛なあんたなら、この映画の中に「探し」に行くだろう。

あんたはそこで『2049』と同じものを見るだろう。

すなわち、あらかじめ失われた自分を探す旅と、その結末だ。

そういえば、これも『ブレードランナー』同様、原作付きの映画だったな。

ウィリアム・ヒョーツバーグ『堕ちる天使』だ。1981年にアメリカで書かれたハードボイルド調の小説。

とくれば、これは1982年に公開されたハードボイルド調の映画と、同じ祖から、同じ時代に生まれたコピーと考えられるじゃないか。

だから、『エンゼル・ハート』と『ブレードランナー』と『2049』は、実はすべて同じエンディングを迎える。

どれも最後に「おとしまえをつける」んだ。

なくしたものを見つけ出す。奪われたものを取り戻す。

そして、失ったものはもどらないと知る。

自分が特別なものであろうと思って探す=作るのは、いつだって誰かと同じものなんだ、ということが、この世の真理なのさ。

そして、誰かと同じものだとしても、自分が探した=作ったものだから、手の中にあるものは特別なんだ、ということもまた、この世の真理なんだろう。

これが、おれが『2049』を見て、考えたことのログだ。

おれといううさぎと、『2049』という映画が出会って出来たものだ。

おれの叫ばずにいられない気持ちだ。

つまりおれの『2049』に対する評価でもある。

これらのことを、おれは、映画館のトイレで、かつて『アンドロイド~』を読み終えた夜のように、ションベンをしながら考えた。

このログは、もちろん、特別なものじゃない。

『2049』を見た一人ひとりが、それぞれ違う形で叫んだだろう。

そういうログが、これからも雨のように叫ばれ、雪のように降り積もっていく。

そして、これに触れたあんたが何かを思うように、触れた誰かを共感させ、何かを思わせるだろう。

これをなんて呼ぶか。

あんたが『2049』を見たなら、もうわかっているよな。

そういえば、おれは『2049』の主人公の名前、あれは「Philip Kindred Dick」に由来する「K」なんじゃないかと思うよ。

意味は、これもあんたが「探し」てみるといい。

(下品ラビット)

いただきましたサポートは、サークル活動の資金にさせていただきます。