川原繁人『言語学的ラップの世界』にツッコミを入れまくる記事

こんばんは。Sagishiです。

先月、川原繁人さんの『言語学的ラップの世界』という本が出版されたので読んでみました、という記事です。

結論からいえば、この本には著者の推測・思い込みによる記述が多数含まれており、科学的な根拠がなく、妥当性に疑義があるような内容、また曖昧な表現が散見されます。

今回の記事では、わたし自身の考えの備忘録も兼ねて、色々とツッコミを入れていきます。舌鋒鋭い場面もあるかと思いますが、とはいえラップをまともに研究題材にしたことがある学者は貴重であり、川原繁人さんの研究論文などは、今後もわたしは色々引用していくことになるでしょう。そのような前提のもとで、本記事を読んでいただければ幸いです。

※あらかじめ書いておきますが、本記事はめちゃくちゃ長いです。

1 音節の長さとrhymeの関係

1-1 成立条件への関与

宇多丸は『バースデイ』の中で、「待つぜ」と「バースデイ」で韻を踏んでいる。(中略)短い母音と長い母音が韻を踏めるということは、母音の長さはあまり関係ないらしい。

本書冒頭に、「短い母音と長い母音が韻を踏めるということは、母音の長さはあまり関係ないらしい」という文章が出てきます。果たして、これは本当なのでしょうか。

「あまり関係ない」「らしい」と、かなり曖昧な表現をされていますね。あまり関係ないということは、少しは関係あるのでしょうか。どれぐらい関係があるのか、そこをぜひ教えてほしいです。また「らしい」と断定を避けているところをみると、著者本人も自分の文章に自信を持てていないんだろうなと感じます。

まぁ、読む側からしたら「幽霊はいるらしい」といわれているのと同じような気持ちです。わたしは納得しないですし、根拠を書いてほしいです。

川原繁人さんの意見をわたしなりに整理すると、「母音の長さ≒音節の長さが異なるペアがrhyme関係になれるから、母音の長さはrhymeの成立条件に関係ない」という主張内容になるのだと思います。

ということは、例えば日本語における音節の長さが異なるようなrhymeペアを作成して、そのペアがrhymeとして成立しているのかを確認すれば良いことになります。具体例を以下に明示します。

◆音節長が異なる単語ペア

①2モーラ音節と1モーラ音節の対応事例

カート/マト

カント/マト

②3モーラ音節と1モーラ音節の対応事例

悪妻/朝

悪妻/赤

さて。「カート/マト」や「カント/マト」、あるいは「悪妻/朝」や「悪妻/赤」のペアは、近似した「響き」を持つペア、つまりはrhymeだと判定できるでしょうか。

少なくとも、わたしは上記のようなペアから効果的な「響き」を感じませんし、日本語の正確なrhymeとしても推奨しません。

被験者を集めて心理統計分析をすると客観的評価ができると思いますが、特に3モーラ音節と1モーラ音節が対応するようなペアからは「母音の長さ≒音節の長さは関係ない」という印象を受けませんし、よりはっきりいうと、わたしは音節の長さはrhymeの成立条件に関係すると考えています。

「カート」でrhymeするなら「マト」よりも「マート」のほうが効果的な「響き」が得られるrhymeペアになりますし、「悪妻」なら「白菜」や「学祭」のほうが効果的なペアになるだろう、と指摘します。

1-2 響きへの関与

前段の話をより詳細に論じていきますが、例えば「待つぜ/バスで」と「待つぜ/バースデー」という2つのペアがあるとして、どちらのペアのほうが、より近似した「響き」になっていると評価できるでしょうか。

これは前者の「待つぜ/バスで」のペアのほうが近似した「響き」になっているはずです。なぜなら音節長が揃ったペアだから。

逆に「バースデー」なら「待つぜ」よりも「サースデー」のほうが、より「響き」が出るペアになるはずです。

川原繁人さんの「母音の長さはあまり関係ないらしい」という主張には、音節長がrhymeの「響き」に影響するという考えが含まれておらず、誤りあるいは認識不足と指摘できます。

川原さんは本書のなかで「子音」がrhymeの「響き」に重要に関与しているということは何度も指摘をしていますが、「音節長」も同様に影響する要因だとは考えなかったのでしょうか。ここは気になるところです。

現状、心理統計調査(*1)をしていないので、わたしの意見も科学的な根拠を得ているわけではない仮説・予想の段階ではありますが、まぁおそらくはほぼほぼわたしの主張は支持されるだろうと考えています。

*1

ここでいう心理統計調査というのは、街中などで老若男女・出身地もバラバラな100人以上にアンケートをして、どちらのペアのほうがより似ている響きなのかを調査することを想定しています。これにより統計的にどちらのペアが似ている響きと多くのひとが感じるのかが分かります。

ここからは、母音の長さ≒音節長は、rhymeの響きに影響する要因(変数)であるということを前提とした論の組み立てになりますが、わたしは、日本語の音節の長さが異なるペアのrhymeを『長短韻』(Different Syllable-Weights Rhyme)と呼んでいます。

◆長短韻の事例

・例①

サラダ [sȧ.rȧ.dȧ]

散乱弾 [sȧn.rȧn.dȧn]

・例②

サラダ [sȧ.rȧ.dȧ]

バーサーカー [bȧa.sȧa.kȧa]

より言語学的な言い方をすると、『長短韻』とは軽音節(light syllable)と重音節(heavy syllable)が対応するような、音節長が異なるペア同士のrhymeを差します。

・軽音節(light syllable)…子音(C)+1母音(V)あるいは1母音(V)だけの音節。

(例)蚊、胃、場など

・重音節(heavy syllable)…CVCあるいはCVV、VC、VVの音節。

(例)缶、韻、バーなど

過去の記事で、わたしは何度もこの長短韻について書いています。

繰り返しになりますが、仮に「サラダ/バサカ」と「サラダ/バーサーカー」で比較するとして、どちらのペアのほうが「響き」が近似しているかといわれれば、ほぼ間違いなく前者の「サラダ/バサカ」になるでしょう。

日本語ラップの歴史において、これまで「音節の長さが異なるrhyme」を明確に1つのrhymeスタイルとして定義してこなかったため、この事実を意識していないひとは多いと思いますが、昔から『長短韻』は実践的に使われてきたrhymeスタイルです。

出口がどこか分かんねえのに[kȧn.nėe.nȯo.nʸi]

カテゴリー[kȧ.tė.gȯ.rʸiı]にはまる奴 断然多い[dȧn.zėn.ȯo.i]

変わらずな進路 約何年経ったろう[yȧ.ku̇.nȧn.nėn.tȧ.Qtȧ.rȯo]

パクられ刑務所で泣くなんてやだろ[nȧ.ku̇.nȧn.tė.yȧ.dȧ.rȯ]

「日本語のrhymeは、音節の長さが異なる状態も許容される」というのはその通りですが、音節長はrhymeの「響き」に直接に影響する変数です。

再度指摘しますが、「短い母音と長い母音が韻を踏めるということは、母音の長さはあまり関係ないらしい」という文章は、日本語のrhymeにたいする認識としては、不十分あるいは誤りだとわたしは考えます。

「母音」「子音」以外にも、日本語のrhymeの「響き」に関与する要素は多数あり、他には「モーラ数」「音節数および音節境界と音節長」「イントネーションおよびアクセント句境界とイントネーション句境界」「句音調」があります。

少し前の記事なので不足点がありますが、日本語のrhymeの「響き」について、以下で記述しています。

1-3 モーラリズムとの関係

たった1行の文章に反証をくわえるのに、すでに2,000文字以上を費やしていますが、さらに別の観点からも「短い母音と長い母音が韻を踏めるということは、母音の長さはあまり関係ないらしい」に反証していきます。

話は変わりますが、日本語はモーラリズム言語です。それぞれの言語にはそれぞれの基礎的な韻律の単位が存在し、英語はストレス、フランス語は音節、日本語はモーラが基礎韻律単位です。

基礎韻律単位は言語の心理的な等時性=リズムの基礎単位であり、基礎韻律単位を数えることで、その言語におけるリズムを数えることができます。

このことを前提にしたうえで、最初に出した「音節長が異なる単語ペア」の例をみてみます。

◆音節長が異なる単語ペア

①2モーラ音節と1モーラ音節の対応事例

カート/マト

カント/マト

②3モーラ音節と1モーラ音節の対応事例

悪妻/朝

悪妻/赤

日本語の心理的な発話時間長(基礎韻律単位)はモーラ数に依存します。そのため、同じ2音節だとしても、日本人の感覚としてはモーラ数分の時間長の差異を感知することができます。「カート/マト」「悪妻/朝」が、どちらも同じ発話時間長だとは、日本人は感じません。

英語のようなストレスリズム言語や、フランス語のようなシラブルリズム言語であれば、1音節の長さが異なっていても、同じ1音節内であれば、それは心理的に同じ長さの発話時間長として認知されますが(※物理的な発話時間長は、1音節内の頭子音および尾子音の数が多いほど当然長くなりますが)、日本語は音節の数が一致していても、モーラ数が異なればリズム数も異なると認知されます。

川原繁人さんは「日本語の韻の単位は拍ではなく音節であろうこと」(P23)と書いており、音節が日本語のrhymeの基準になると考えているようですが、軽音節と重音節、特に軽音節と超重音節が対応するペアにおいても、同様の意見になるのかは聞いてみたいです。

また逆に、以下のような「音節数が異なるがモーラ数が同じ単語ペア」によるrhymeの事例も観測されます。

◆音節数が異なるがモーラ数が同じ単語ペア

・例①

悪妻[ȧ.ksȧı]

角材[kȧ.ku̇.zȧı]

・例②

覚悟[kȧ.ku̇.gȯ]

カット[kȧ.Qtȯ]

上記の例は、「音節数が異なるがモーラ数が同じ単語ペア」です。川原繁人さんがいうように「日本語のrhymeの基準が音節」だとすると、上記のようなペアはrhymeとは認められないということになりますが、果たしてそう断言できるでしょうか。

子音の影響なども考慮する必要はありますが、音節数が異なるけどモーラ数が揃うようなペアでも、一定の響きを得られるような、つまりはrhymeと判定されるような事例は多数あります。

要するに、音節数もモーラ数も揃えているペアが、rhymeの「響き」としては最大になるということですが、いずれにしても、音節の長さはrhymeの「響き」に直接に関与する要因だと考えるのが、わたしは妥当ではないかと思います。

2 日本語のrhymeの定義

その論文の中では、①「日本語の韻として成り立つためには、最低でも2個以上の母音が揃っていること」②「日本語の韻の単位は拍でなく音節であろうこと」③「ある一定の母音が字余りとして許されること」などが論じられている。

(中略)

実は、日本語の基本的な最小単位は「2拍(≒文字)」なのである。

これはなかなか問題になりそうなことが書かれていますね。

2-1 日本語の最小単位は2拍? 最低でも2個以上の母音?

P24-25を読むと、音韻論の教本などに出てくるような日本語のフット論が展開されるわけですが、ここには大きな問題があります。川原さんが日本語の「韻脚(フット)」を、単語の安定性(言語は短すぎる単語を嫌う)という意味で話しているのであれば、これは理解できます。

しかし問題は「日本語の基本的な最小単位は2拍(≒文字)なのである」という文章です。これは全く科学的に証明されていない主張であり、看過できません。

まず「2拍」という言葉の定義ですが、これは2モーラを差すのでしょうか。モーラを差すとすると、「日本語の基本的な最小単位は2モーラ」という意味になり、こうなると大きな問題が生じます。

仮に「日本語の基本的な最小単位は2モーラ」だとすると、「アンバランス」や「臭い」のような単語がなぜ成立しているのかが謎になります。「アンバランス」や「臭い」という単語を仮に2文字ずつ切り分けると、音節を無視するような状態になってしまいます。

川原さんの主張する「韻脚(フット)」とは、音節を無視するか、あるいは音節よりも上位か下位で働くような韻律単位の概念なのでしょうか。

上位か下位かいずれにしても、どのような働きが確認できる単位なのかを論じるべきでしょう。主観的意見でそうだ、というのでなく、客観的・科学的に日本語に2モーラフットが存在することを証明しないといけません。

しかも、上記のようなフットを認めてしまうと、川原繁人さん自身の主張である「日本語の韻の単位は拍ではなく音節であろうこと」(P23)と完全に矛盾します。

川原さんは日本語のrhymeにとってはフットが重要なのか音節が重要なのか、そこをまず明確にして論を展開するべきです。「基本的に」という言葉には、どこまで例外を認めるのかが示されていない以上、根拠不明かつ矛盾を抱えた主張になっています。

それに上記のようなフットを認めてしまうと、Trapのような3連ノリのラップがなぜ成立しているのかも謎ですし、基本的に1モーラのrhymeを認めないという話にもなります。

しかし、ラップならば節回しによって語末1モーラにストレスを置くことで、1音節1モーラのrhymeが可能になります(そんなことは川原繁人さんは百も承知だと思いますが)。事実、日本語ラップでは頻繁に1音節1モーラのrhymeが観測されます。

2002年9月3日

俺にとってはまだ昨日のようだ

街から国へ 大師橋のうえ

東京から川崎国 仲間の元へ

どう切り抜ける 街の事件は絶え間ねぇ

誰が昔カタギで 硬ぇ頭とコルクメット

特にTrapだとラップをリズムに乗せることが重視されるため、小節末1モーラだけに節回しでストレスを置いたrhymeをよくみます。そうなると、「日本語の基本的な最小単位は2モーラ」という主張は、いったいどういう場面で機能するのか(あるいは場面でしか機能しないのか)、よく分からないです。

時と場合によって変動するというのであれば、それはもう日本語のフットを前提に置いた理論じたいに無理があるという証左ではないでしょうか。

また別の観点からいうと、フランス語には音韻的に1音節1モーラと判定できるようなrhymeがよくみられますし、歴史的にもそのようなrhymeスタイルが正統なものとして認められています。

Guidé par ton odeur vers de charmants climats[kli.ma]

Je vois un port rempli de voiles et de mâts[ma]

おそらく川原繁人さんは、日本語の1音節1モーラのrhymeが効果的ではないと考えているので、上記のような2モーラフット論を展開しているのだとわたしは理解していますが、ではなぜフランス語だと1音節1モーラのrhymeは許容されているのでしょうか。

日本語だけを見ていると、日本語だけの理論的範疇でものを考えてしまいがちだと思いますが、他国語をそこに含めると疑問点が発生するものです。より普遍的にこうだといえる主張をわたしはすべきだと考えます。

川原さんの「日本語の基本的な最小単位は2モーラ」という主張は、仮にそれを認めたとしても、それが日本語のrhymeの成立条件とどう関与しているのかも本書の記述だけでは不明だとわたしは考えます。

ではモーラではなく「日本語の基本的な最小単位は2音節」だとしてみましょう。しかしそうなると、「愛/貝/無い」などの二重母音のrhymeを認めないことになりますし、「案/酸/漢」などの語末が子音(撥音)で終わる1音節2モーラのrhymeも認めないことになります。これもおかしな話です。

日本語の「愛/貝/無い」や「案/酸/漢」などのrhymeを認めないということになると、それは音韻的にほぼ同等の時間長を持つような、英語のhigh/buy、can/fan、中国語の外[wài]/菜[cài]、山[shān]/翻[fān]といったrhymeと比較して、日本語側にはどういった問題があるのかが示す必要があるはずです。なぜなら、英語や中国語ではrhymeとして認められているわけですから。

上記に示した通り、川原さんの「日本語の基本的な最小単位は2拍」や「最低でも2個以上の母音が必要」という主張は、例外が多数見つかりますし、対照言語学的な見地からいっても、疑問や問題点が指摘できます。

何より、川原さんの本の記述を読んで「そうかー日本語は2拍が基本単位なのかー」と真面目に信じるひとが出てきてしまったら大問題です。

これは全く科学的に証明されていない、川原さんの主観的意見だということをどこかに書いておくべきです。ここの記述は、改訂版で慎重な表現に修正されることを希望します。

2-2 韻の単位はモーラでも音節でもない?

前段ですでに否定意見を述べていますが、もう少しだけ補足します。

川原繁人さんの「日本語の韻の単位は拍ではなく音節であろうこと」(P23)という主張は、いわゆる『語感踏み』の存在によっても、これを否定することができます。

たとえば、「ニジイロクワガタ/伊能忠敬」や「イリオモテヤマネコ/キリン氷結サワーレモン」のように、音節数およびモーラ数に差異があるペアでも、ペア全体としてrhymeに必要な「響き」を満たしていると判定される、そんな事例・現象が観測されます。

これが『語感踏み』の非常に奇っ怪な作用ですが、しかしこうなると、「日本語の韻の単位」とは何を差すのか分からなくなってきます。モーラでもなければ音節でもない、ということになるのでしょうか。

これはわたしの仮説・考えですが、「日本語のrhyme」の基礎単位はモーラでも音節でもなく、「アクセント句」ないしは「イントネーション句」(*2)に置くべきだと考えます。

(*2)

●アクセント句・イントネーション句…音声学・音韻論の用語。

「アクセント句」は、日本語の1つのアクセントが実現される単位のことを差す。おおよそ文節に対応する。

「イントネーション句」は、疑問文に起こるような文末の上昇調などを付与できる単位を差す。単一あるいは複数のアクセント句から構成される。また、おおよそ発話の自然下降がリセットされる=息継ぎまでの区間に相当する。

なぜかというと、英語やイタリア語、中国語などの他国語を参照すると、基本的にこれらの言語はrhymeをする音節(rhyme区間)は、アクセントが一致している音節を要求しています。

そうなると、日本語のrhymeにもアクセントの一致を要求すべきだ、という考えを採用しても違和感はないでしょう。下記に、そのあたりを踏まえた記事を書いています。

しかし日本語のrhymeというのはご存知の通り、多音節傾向になりやすいです。英語にもMultisyllabic Rhymesというものはありますが、日本語の多音節韻とはかなり形態が異なります。

なぜ日本語のrhymeは多音節傾向になるのか、あるいはそれが望ましいのか。それは日本語のアクセントの実現が多音節に渡るのが基本的だから、という日本語の特性と密接に関連しているのではないかとわたしは考えます。

このあたりのことは、以下の記事にまとめてあります。

そして、日本語のアクセントやイントネーションは、「アクセント句」や「イントネーション句」という単位で生成されると音韻論では扱っており、またこれらの単位句を揃えないと、ペア同士のイントネーションや句音調の位置を完全に一致させることは基本的にできません。

よって、基本的には「アクセント句」や「イントネーション句」のような、日本語のアクセントやイントネーションの実現単位を、日本語のrhymeの基礎的な単位として位置づけるのが妥当ではないかとわたしは考えます。

この観点から『語感踏み』を見れば、『語感踏み』はモーラ数や音節数が異なるが「単一のイントネーション句のペア同士」である、と認識が可能になり、理論的に「響き」を説明することができるようになります。

『語感踏み』まわりはまだ考察や検証が不足していますが、色々取っ掛かりになりそうなものはあります。下記の記事では、川原繁人さんの『日本語の韻律特性と下顎の開き』(2014年)を参照・引用させていただき、『語感踏み』について考察をしています。

いずれにしても、「日本語の韻の単位は拍ではなく音節であろうこと」という主張には、例外が存在するということが指摘できます。

3 和歌とrhyme

3-1 小節末母音を消すrhymeは字余り?

「ある一定の母音が字余りとして許されること」などが論じられている。

字余りで許される母音は、ほとんどの場合「い」か「う」なのである。

これは本当によくないと思っていますが、本書では「ラップにおける小節末の母音を消して発音するrhyme」のことを、なぜか「字余り」と名付けて呼んでいます。いや、なんでやねん。

全く定義の異なるものを、同じ「字余り」という名称で呼ぶことには強く反対します。言葉や定義の混乱をいたずらに招くだけです。(現に、わたしのフォロワーは混乱していました)

これに限らず、川原繁人さんはラップと和歌をやたらに混ぜっ返して論じようとしていますが、全体的に丁寧さの欠ける文章・主張です。「字余り」という用語を無遠慮に、かつ意図的な混同を狙って利用するのは、最悪のところ、和歌文芸にたいする文化盗用の誹りを免れないものとわたしは考えます。

和歌文芸の権威性・文化的蓄積を、ラップの自説強化のために利用しているとさえわたしは感じます。

「ラップにおける小節末の母音を消して発音するrhyme」には、英語でApocopated rhymeという名称が付いているのですから、そちらを利用するべきでしょう。日本語にするのであれば「末消韻」とでもいうべきであり、和歌の「字余り」とは全く関係のない技法です。意図的な混同を狙ったネーミングは控えるべきです。和歌にたいしてあまりに非礼です。

3-2 本歌取りとサンプリングは同じ?

P94に「(サンプリングは)要は本歌取りのようなものである」と書いてありますが、これも上段と同じで、あまりにも軽率だなという印象です。

本歌取りには本歌取りの歴史・文化的蓄積・背景があり、サンプリングにはサンプリングの歴史があり、文化的蓄積・背景があります。

それぞれのアートフォームや文化、政治的背景によって、それぞれ独自に進化・発達・研鑽されてきた文化的財産・技法を、表面だけをさらってなぞり、同じだと軽々しくいうことには、わたしは強い反感を覚えます。

川原繁人さんだって、本質的に本歌取りとサンプリングが異なるものだということは理解しているはずです。J Dillaと藤原定家が行ったことが同じだと評価するひとは、どこにも、誰もいません。

漫画のなかの表現として書かれるぶんには別に問題視なぞはしませんが、川原さんは学者で、しかもHIPHOPのフォロワーです。アートフォームへの敬意を持っていると信ずるからこそ、もっとまともな書き方はなかったのかとわたしは残念な気持ちです。

3-3 万葉集にrhymeが存在する?

P96に、「現代の日本語ラップの韻の踏み方が万葉集に先取りされていた!」(原文ママ)という記載があります。これはとんでもない意見です。

その根拠になるのが、『万葉集』巻14の3373だといいます。

<原文>

多麻河泊尓 左良須弖豆久利 佐良左良尓

奈仁曽許能兒乃 己許太可奈之伎

<読み>

多摩川に さらす手作り さらさらに

何そこの児の ここだかなしき

しかし、これがrhymeだという根拠はどこにあるのでしょうか。

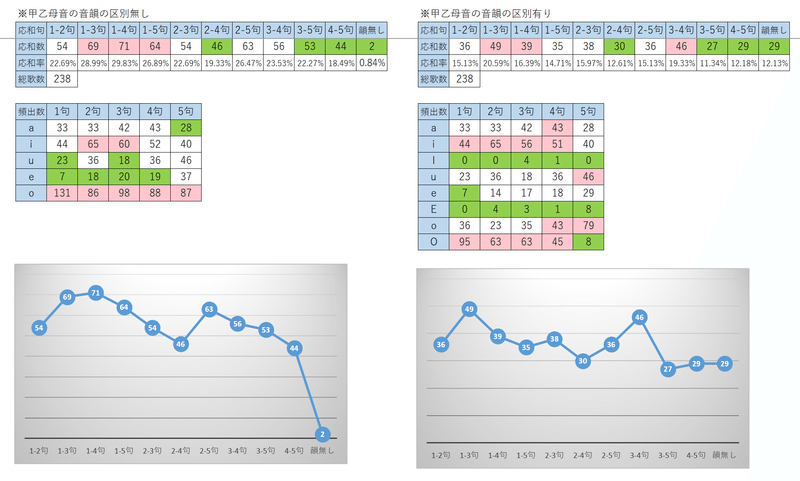

試しに、『万葉集』巻14に収録される歌の句末母音をすべて調査してみました。上記のように、1・2・3・5句目に同じ句末母音が置かれる構成の歌は、甲乙母音の区別なしだと9/238=3.78%、区別ありだと2/238=0.84%しか存在しませんでした。

そして、3句に渡って4モーラ連続で母音が揃っている例は他に存在しません。

つまり、巻14の3373にrhymeがあるという意見は、統計的にいえば偶然の産物であり、これをもって「現代の日本語ラップの韻の踏み方が万葉集に先取りされていた!」とするのは無理がある話です。

たまたま現代人の視点からみたらそうだった、というだけの話でしかないです。また、次のような目を疑う記述もあります。

(ここだかなしき の)最後の「き」は字余りだが、日本語ラップでも字余りの例が観察される(中略)日本語ラップと同じように、無声化した[i]で字余りが起こっている!

※上記で書いている「字余り」とは「Apocopated rhyme」のこと。

「ここだかなしき」の語末母音が無声化しているなどと書いていますが、そもそも万葉の時代に、語末無声子音に後続する狭母音が無声化するというのはコンセンサスが取れた主張なのでしょうか。(わたしはそんな話は聞いたことはないですが)

自分の世界でそれを楽しむのは自由ですが、「万葉集に先取りされていた」という主張は意味不明です。なぜこのような軽率な意見をいえるのか、わたしには分かりません。

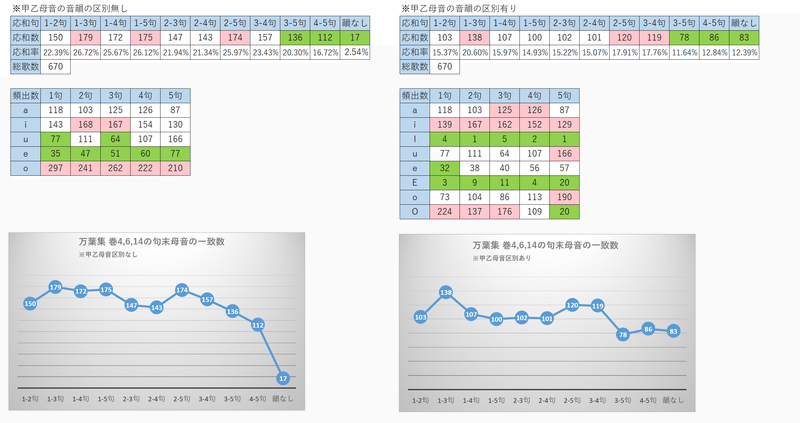

また、万全を期すために『万葉集』巻14の句末母音一致数の分布率も調査しましたが、甲乙母音区別なしで18~30%、区別ありで12~21%と、顕著な差があるとはいえない範囲に収まりました。もし万葉集にrhymeが存在するというなら、特定の句同士のrhyme比率が偏るはずですが、そのような結果が得られているとはいいがたいです。

甲乙母音の区別ありだと、そもそも句末母音がすべて一致しないパターンが29件(12%)も存在しています。よって、『万葉集』にrhymeが存在するという意見も例外多数で否定されると考えてよいでしょう。また文学の論文等で『万葉集』にrhymeが存在するという主張を、わたしは見たことがありません。

これは巻14だけでなく、他にも巻4や6の句末母音の一致数を総合しても同様の結果が得られます。『万葉集』を引き合いに出して、日本語ラップのrhymeをどうこういうことじたいが全く根拠のない、おかしな意見・議論だと指摘したいです。

「いやいや、巻14の3373が特別なのだ」と主張するのであれば、それこそこれがrhymeなのだという明白な根拠を示すべきです。「これは控えめに言っても大発見だと思うが、いかがだろう」と書かれていますが、全く同意できません。

この川原さんの本を読んで、これも前段にあった話と同じで、「そうか、万葉集にもrhymeが存在するんだ」と、何も調べずに信じるひとが出てきたらどうするつもりなのでしょうか。このような貧しい議論をわたしはしたくはないです。改訂版で撤回されるか、少なくとも表現を修正されることを希望します。

4 HIPHOPまわりの話

4-1 rhymeの効用

わたしの考えを述べたいですが、rhymeの効用・機能とは、「差異と反復」の構造を生み出すことにあります。詩句や小節の終端をrhymeによって明示し、rhymeは単語の持つ音をリズムとして強調し、反復構造を作り出します。これがrhymeの最大の効用であり機能です。

意味では繋がらない単語をペアリングするというのも機能・効用としてはありますが、それは二次作用であり、『構造』を作り出すことがrhymeの最大の効用だとわたしは理解しています。

どうにも、日本のラップを解説するような記事だと、rhymeの効果を「言葉のリズムがより気持ち良くなるから」などと論じているものが散見されますが、詩歌を詩歌たらしめる核心的技法がrhymeです。これはもはや作法・礼節として理解しておきたいものです。

4-2 韻の飛距離…

P125-126に出てきましたね。「言葉の筋トレ」「曲の表面積」に並んで、わたしがお笑いワードに認定しているのが「韻の飛距離」です。

飛距離ってなんですか? ゴルフ?

こういうローカルな内輪で盛り上がるための言葉を使って、あたかも何かをいえたような気になるのは、違うのではないかとわたしは思います。新規性・独自性のあるrhymeのほうが評価されるというのはそれこそ古来からある価値観であり、それは大前提でしょう。

韻の飛距離という意味も不確定なよく分からない修辞を使うのではなく、もっと真っ当な言葉を使って論を立てるべきとわたしは思います。

4-3 子音踏み?(追記)

追記です。直接に本書とは関係ないのですが、この機会に触れておきたいことがあって、それが『同音異義語韻』のことを「子音踏み」と呼ぶ件についてです。

わたしは『同音異義語韻』を「子音踏み」と呼ぶことは、断固やめたほうが良いと強く思っています。この理由は2つあります。

1つ、「子音踏み」とか言いつつ、母音もすべて合わせているのは、名が体を表しておらず、混乱の原因にしかならないから。

それに、「多い/覆い」みたいな子音が含まれていない同音異義語韻を子音踏みとか言い出したらますます訳が分からなくなります。なら最初から『同音異義語韻』で統一したほうが良いでしょう。

2つ、「ルーレ/ローラ」のように本当に子音だけ合わせていて、母音を合わせないスタイルのことを後々「子音踏み」と言い出すひとが現れたら、ますます混乱に拍車がかかるから。

「ルーレ/ローラ」のようなスタイルは、英語だとConsonanceと呼ばれるため、こちらのほうを「子音踏み」と呼んだほうが妥当だと考えます。

「子音踏み」を英語に直訳すると「Consonance」あるいは「Consonant rhyme」になるでしょうが、「Consonance」は「cut/count」のような子音応和するスタイル、特に「Consonant rhyme」は「cut/hit」のような尾子音だけが一致するrhymeスタイルを差します。

こうなると、日本語のスタイルと大きな乖離が生まれてしまいます。ちなみに、「cut/curve」のようなスタイルだと「Alliteration」と呼ばれます。

英語における『同音異義語韻』はEcho rhymeと呼ばれ、ちゃんと用語が設定されています。用語の統一性の面から言っても、英語のrhymeスタイルとの関係から考えても、『同音異義語韻』のことを「子音踏み」と呼ぶことは混乱の原因にしかなりません。

そもそもわたしは韻の飛距離とか子音踏みとか、それこそ字余りだとか、内輪ノリで決められた、混乱の原因になるような不適切な用語を全く好まないです。

『同音異義語韻』は『同音異義語韻』であり、Echo rhymeです。長すぎるなら「同音韻」でも構いませんが、「子音踏み」という言葉には強硬に反対したいです。

4-4 K DUB SHINEはアクセントを崩さない?

Zeebraはアクセントを崩す傾向にある一方、キングギドラの相方のKダブシャインは頑なにこれをやらない。

上記のような意見をたまに見かけますが、本当にそうなのでしょうか。わたしはだれも事実確認をしていないと思っています。

たとえば、K DUB SHINEさんは重音節を短く発音してrhymeすることが時々あります。

ロボットにクローン、ヒトゲノム

細胞の配列 記号で読む

だが無視され続ける警告も

継続後 制御不能

太字にしている箇所は、楽曲中では実際の単語とは異なる発音になっています。「記号で読む⇒キゴデヨム」「警告も⇒ケコクモー」「継続後⇒ケゾクゴー」「制御不能⇒セギョフノー」など。

こうなっていると、もはや別単語として発音されているのとほとんど変わらない状態であり、K DUB SHINEさんにたいして「頑なにアクセントを崩さない」という評価をするのが、本当に妥当なのかと疑問です。

またK DUB SHINEさんのrhymeの発音を細かくチェックしていくと、微妙にストレスを付与するような節回しをしているのが大半であり、元の単語のイントネーションのまま発音しているほうが少ないのではないでしょうか。

それこそ、川原繁人『日本語ラップの韻分析再考二〇一七』(2017年)で指摘されている通り、

図一は、「なんね」「まって」「らんね」「One day」と韻を踏んでいる部分のピッチの変化を示していますが、どの単語でもピッチの山が観察されるのがわかるでしょうか? これは韻を踏んでいる部分に独特のピッチの変化をつけることによって、「ここで韻を表現しているぞ」というサインを出しているのだと思います。

K DUB SHINEさんもこれと同様のことをやっているとわたしは感じます。

もちろん傾向としてそうである、元の単語のイントネーションを保存しているように聴こえる、という意見を否定するものではないですが、以前からちょくちょく見かける「K DUB SHINEは頑なにアクセントを崩さない」という意見・評価は、これは本当に正しいのかな、と気になっています。

4-5 盗用から生まれる新しい文化?

スルーしようかとも思いましたが、P215-216にMummy-D氏の例のアレな考えが書かれています。これはもう変えられないですね。

もはや何も言いたくはないですが、願わくば、改訂版でさり気なくこのページが消えることを期待します。

4-6 ラッパーの言葉を信じすぎ

色々読んでいくと、本書は「言語学的」というよりは、ラッパーとの思い出などを振り返るようなエッセイが過半を占めているなと感じました。

これはこれで面白いですし、非常に読み応えのあるところもあるなと思いますが、やはり直接会っていることや、リスペクトの精神もあり、全体的に「ラッパーがこういうことを言っていたからこれは正しい、その可能性が高い」というような文章が散見されると感じました。

個別のラッパーの意見を重視しすぎているので、本書の記述に、一般性・普遍性がどれだけあるのかわたしは疑問です。

リスペクトの気持ちは非常に、分かるのですが、ラッパーの直感が全て当たっているのなら、音声学も音韻論も別にいらないよね、という話になります。直感なんてものは全くアテにならないんですよね。

[ai]で韻を踏む際には、音節構造をはっきり意識している

と書いていますが、ラッパーが音節構造を理解しているとは、わたしにはとても信じられません。

実際、日本語ラップの楽曲でも「言うこと/いつもの」や「かちこむ/解消」みたいな、明らかに音節を理解していないようなフレーズはよく見かけます。意地の悪い言い方をするなら、音節を理解しているのではなくて、実は子音が母音同士の間にあるかどうかを理解しているだけなのではないでしょうか、ともいえるわけです。

実行できるかどうかは別にして、試しにラッパーに、「アンバランス」や「クイーン」「カッティング」「臭い」という単語はどこで音節が切れると思いますか? などと聞いてみればいいと思います。そして最適と思うrhymeペアを作成するように依頼してみたらどうでしょう。

おそらくですが、望んだ結果は返ってこないのではないかと推測します。これはこれで1つの面白い結果が得られることになるとは思いますが、もっとラッパーの言葉に批評的になり、分析する視点がほしいと望みます。

5 言語学まわりの話

5-1 hは咽頭音(pharyngeal)?

P83の弁別素性表をみましたが、j(や)とh(は)、hʲ(ひゃ)に疑問があります。

一般的にjは硬口蓋音、つまりは舌背音(dor)に位置づけられるはずで、舌頂音(cor)に置かれているのがやや疑問です。(置かれることもあるらしいですが)

また、hとhʲが咽頭音(pharyngeal)に置かれているのが謎で、一般的に日本語のhは声門音(glottal)にカテゴライズされるのではないでしょうか。わたしはhが咽頭音(pharyngeal)に置かれている文章を、本書以外では見たことがありません。また、一般的にhʲ=çは硬口蓋音にカテゴライズされると思いますが、これも咽頭音(pharyngeal)に置かれているので、非常に疑問です。そのため、どのような意図でこのような弁別素性表を作成したのか、かなり気になります。

さらに、この弁別素性表というか研究内容に調音点無し(つまり母音)への言及が含まれていないのも気になります。一般的な研究であれば子音の素性表に母音が含まれていないのは普通ですが、本研究は日本語のrhymeのペアの共鳴性についての研究であり、CVとVの対応・共鳴性についても確認しても良いような気がしますが、これ如何。

また、釈迦に説法ではありますが、P146で紀友則の和歌を引いて句頭が[h]だと書かれていますが、この時代の「は行」はおそらく[ɸ]なのではと思います。(まぁこれは論旨に大きな変動はあたえないので、あえて書かなくても良いことではありますが)

5-2 子音同士の関係について

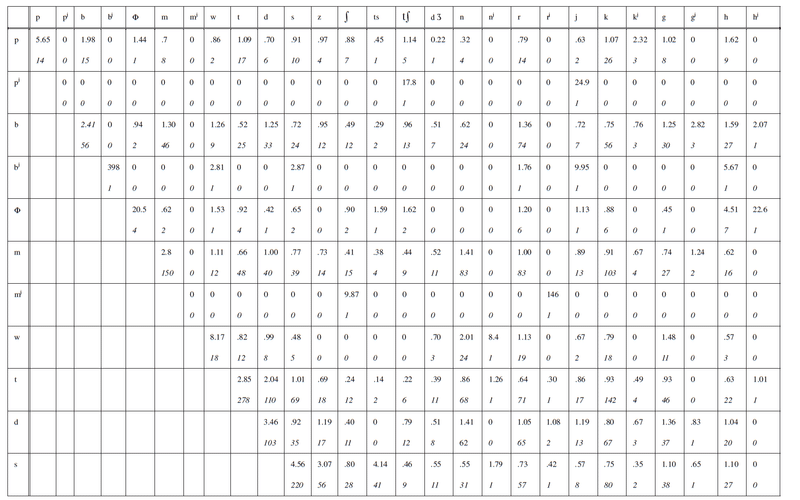

この調査結果が、本書のなかで「言語学的」であり、最も重要なものだと思います。

For example, similar consonant pairs like {m-n}, {t-s}, and {r-n} frequently rhyme whereas dissimilar consonant pairs like {m-ʃ}, {w-k}, and {n-p} rarely do.

(翻訳)例えば、{m-n}、{t-s}、{r-n}のような似た子音のペアは頻繁に韻を踏むが、{m-ʃ}、{w-k}、{n-p}のような似ていない子音のペアはめったに韻を踏まない。

体感的にはそうだといえることだとしても、統計的な裏付けがなければ何の意味もありません。このような調査結果は非常に貴重ですし、この気づきをしているひとがいるかどうかというのは本当に大きな意味を持ちます。

本調査はあくまでHIPHOP曲のリリックに現れる子音対についての調査ですので、実際に心理統計分析にかけて、多くのひとが「m-n」や「t-s」が似た響きを持つと感受していると分かったわけではないので、そこも確認したい気持ちはあります。(もしかしたら、どこかにそういう論文があるかもしれないですので、知っているひとがいたらぜひ教えてください)

ただ、素性や調音点について関与度・期待値が散発的に書かれているのですが、これがわたしには分かりにくかったです。特に、P74とP80の記述が、よく分からない。

有声阻害音のほうが無声阻害音よりも共鳴音と多く出てきていますね。

(中略)つまり、濁音を持つ有声阻害音は、濁音を持たない無声阻害音よりも共鳴音と組み合わされやすいのです。

有声性で区別されるペアは、鼻音性や継続性で区別されるペアよりも高いO/Eをを示しています。(中略)

つまり、有声性による区別が知覚的には強いものではない

わたしが理解できていないだけかも知れませんが、「有声阻害音のほうが無声阻害音よりも共鳴音と多く出て」くるという事実があるのに、「有声性による区別が知覚的には強いものではない」という文章が後段になって書かれているのが、全然ピンと来ないです。どっち?という気持ちです。

rhyme組みの比率において「有声性>調音点および他の調音方法」ということが統計的には言えるっぽいことだけは理解しました。どの素性や調音点が一致していると、子音同士の関係はより近似しているといえるのか、優先度が何が高いのか、というのは全子音同士の関係を明らかにするためにも、何らかのまとめをしたいところです。

全子音の期待値については、川原繁人さんの論文を参照するとみれます。

ところで非常に面白いなと思うのですが、わたしは下記の記事のように、基本的には演繹的に、子音が日本語のrhymeの「響き」に影響する要因だと指摘するのですが、それに対し、川原さんは帰納的に論じています。どちらも「日本語のrhymeは子音を無視して母音を合わせる」という言説を否定はするのですが、その論立ての道筋が異なるのは面白いです。

日本語のrhymeは、英語のようにFamily rhymeといったスタイルの定義がされていないので、まだまだ発展の余地があると感じています。子音同士の関係というのは、もっと深掘りをしていきたいテーマですね。

5-3 「響き」の認知について

認知心理や言語心理学的なところは、そのうちやりたいところですが、現在わたしは何も調べれていないです。

備忘録的なメモを残すとすれば、わたしたち人間は、男性と女性で平均的な声の周波数が異なるにも関わらず、同じ母音が発音されていると認識することができます。

これをもって我々の認知は「鋳型照合モデル」だと言われますが、子音についても同様のことが言えるのか(おそらくそうだろうが)、他にも言語のストレスの認知がどうなっているかなど、興味はあります。

認知・心理学領域までやりだすと、脳髄がいくつあっても足りないので、有識者の方がいましたらぜひ教えてください。

5-4 言語の仕組みに深く根ざしている

P81-82に、Kiparskyの言葉が引用されていますが、これはわたしも同様の意見を持っています。

a good number of what we think of as traditional and arbitrary conventions are anchored in grammatical form, and seem to be, at bottom, a consequence of how language itself structured.

(翻訳)私たちが伝統的で恣意的な慣例だと考えているものの多くは、文法形式を基盤としており、つまるところ、言語そのものがどのように構成されているかの結果であるように思われる。

わたしは、詩の形式は言語の特性によって裏付けられると考えています。そしてその言語にとっての標準的な韻のスタイルや、効果的な「響き」を得られる韻の構造というものも、言語の特性を知ることで導ける・分かるはずだと考えています。

6 日本語はrhymeしにくい言語?

これは昔からあーだこーだ言われていることですね。

本書のP129-132にもその記述があったので、「ここでもこのレベルの話を繰り返すのか…」という気持ちで読みましたが、良い機会です。このタイミングで、昔から思っていたことを色々と指摘していこうと思います。

6-1 母音数が少ないから?

日本語では基本的に、子音の後には母音が来るし、その母音も[a, i, u, e, o]の5種類しかない。だから、小節末の母音を1個だけ合わせても、それは20%で起こる偶然に過ぎず、韻っぽく聞こえないという意見があった。

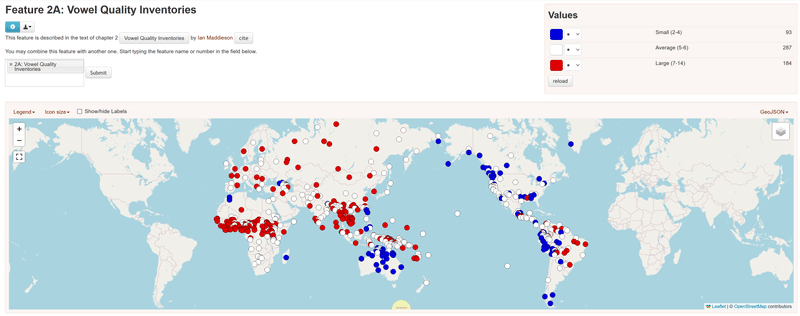

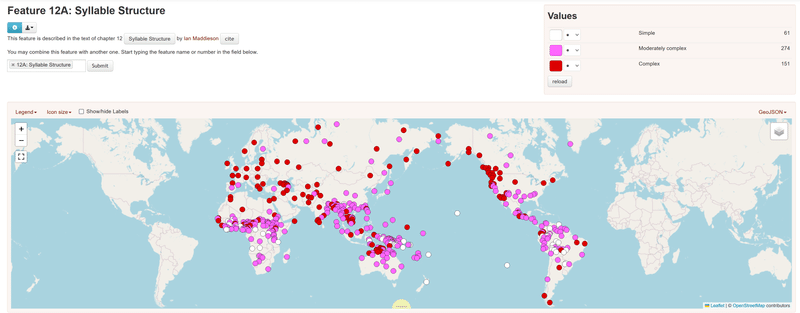

日本語の母音数は一般的に5個と言われますが、そもそも世界564の言語のうち母音数が5~6個という言語は287(50.8%)で全体の過半を占めています。詳細は下記を参照。

つまり、日本語の母音数は世界的にみれば平均的な値であり、少ないという評価は妥当ではないといえます。母音数が多い英語と比較するから少ないと感じるだけの話です。

そして、「日本語は母音数が少ないからrhymeしにくい言語だ」などといってしまうと、それは世界の言語のうち半分がrhymeしにくい言語だという主張とイコールになってしまい、あまりにも荒唐無稽な主張になります。

まぁ、「母音数が少ないからrhymeしにくい」という主張は、イタリア語やスペイン語、現代中国語(北京語)、ペルシャ語なども母音数は5~6であり、もとより破綻した主張でしかないわけですが。

また、二重母音や長母音を含めれば、日本語の母音だって12個以上あると言えなくもないですし、母音の数を引き合いに出して「日本語はrhymeしにくい言語だ」と論ずるのは土台無理な話です。

6-2 音素数が少ないから?

宇多丸:やっぱり日本語は音素が貧弱なので、長くライムをしないと韻を踏んでいる感じに聴こえないんだよね。

別の本を引き合いに出してアレですが、これもよく言われることですね。

これも先ほどのサイトが利用できますね。各言語で使用される子音数の中央値は21個だそうです。このサイトだと、日本語は「やや少ない」(15~18個)という評価のようです。日本語と同じ「やや少ない」にカテゴライズされる言語は122あり、「日本語は音素が貧弱」という指摘はそこまで言うほどではないということになりそうです。(わたしは日本語の子音は異音も含めると36個以上あると思っていますが以下略)

また「やや少ない」にはフィンランド語が見つかりますが、ご存知の通りフィンランド語はrhyming poem(押韻定型詩)が発展していますので、「音素数が少ないからrhymeしにくい言語だ」というのは、やはり何らか無理がある主張だといえます。

英語やフランス語の音素数も「平均的」と位置づけられていますし、音素数がrhymeの発展等に関係があるか、という積極的な根拠を見出すのは難しそうです。

6-3 音節構造が単純&開音節言語だから?

「子音の後には母音が来る」とか「音素が貧弱」とかいう指摘ですが、これは要するに日本語にはあまり尾子音(Coda)が起きないことが問題だと、遠からず指摘しているのだとわたしは思います。

確かに、日本語にはあまり尾子音が起きません。それは指摘の通りです。そのような言語のことを「開音節言語」(母音で終わる言語)といいますが、日本語も開音節言語にカテゴライズされます。しかし、イタリア語やスペイン語も同様に開音節言語ですが、古くからrhyming poemは発展しています。

それに、英語にもsee/freeのように開音節で終わる単語は多数あり、シェイクスピアのソネットなど、歴史的な詩歌でも開音節のrhymeはよく使われています。中国語もこれは同様です。

となると、「開音節が多数だからrhymeの響きを構成するのが難しい」というのは、本質的な指摘とはいえないでしょう。

また、これも同様のサイトで確認すると、音節構造の複雑さについて日本語は「平均的(適度に複雑)」と位置づけられ、ハワイ語などと比較すると複雑な構造をもっていると記載されています。

日本語の音節構造が比較的単純だというのは否定しませんが、こうなると、多くのひとがおぼろげに思っている日本語の特徴というのが、別に特徴らしい特徴でもない、平均的な性質だという話になってきます。

知ればしるほど、「日本語は特殊だ」という言説が、偏狭な思い込みのたぐいだと気づかされますね。

6-4 特定の語彙(ですます)で終わる言語だから?

日本語は文末が「です」や「ます」で終わることが多く、そもそも小節の最後に来る語彙のバリエーションが少ない。

これも昔からよく言われる主張ですね。アホらしいな、というのがわたしの率直な意見です。

そもそも、我が国の伝統的な詩歌である和歌において、句末が「です」や「ます」で終わっている作品を見つけることができますか?

統計的な調査をしたわけではないですが、はっきりいって「です」「ます」で終わるような和歌というのは少数です。現代短歌で句末がですます調になっているものなんてそう多くはありません。

日本語は典型的な「です」「ます」の助動詞を設けなくとも多様な表現ができますし、事実伝統的な詩歌においてもそのような取捨選択がされてきています。

詩歌において文末が「です」「ます」で終わるような作品・表現というのがそもそも少数であるにも関わらず、使われにくい表現だけにフォーカスして「日本語はrhymeしにくい言語だ」などと主張することは、わたしはフェアな意見とは思いませんし、本質的でもないでしょう。

ただ、「は」「の」「に」などの助詞で句末が終わるような和歌の作品というのは非常に多いです。こちらの問題点を指摘するのであれば、ある程度理解することが可能、というのがわたしの意見です。

またこれらを総合して「膠着語だから」という主張も可能そうには思いますが、フィンランド語も膠着語であることを考えると、そのような指摘にも何らか限界はあるとは思います。(あまり深く考えたことはないです)

6-5 なぜ響かないか

まぁ上記のような「よくある日本語のrhymeへの批判」がたとえ見当違いだとしても、何らか日本語のrhymeが「なぜか響かない」という体感を持っているのは、多くのひとの一致する意見かと思います。

わたしの意見は、おおむね下記の記事に集約されます。

論点・意見としては2点に集約されます。

1つ、世界的にみればrhymeというのは1音節で行われるのがほとんどなのに対して、日本語は1音節あるいは1モーラだけで効果的な「響き」を獲得できるケースがほとんどなく、複数音でrhymeをする必要があったが、そこに至る発想を歴史的に持ち得なかったから。

2つ、その理論的根幹たるアクセント句の存在を、日本人自身が理解していないから。

上記の結果、文末あるいは句末でrhymeをするインセンティブが阻害され、rhyme以外の異なる修辞法を表現・具有させる優先度のほうが高かったため、歴史的・文化的にrhymeが発展してこなかったとわたしは考えます。

1993~95年以降、今日においては、日本語の多音節韻が発展したため、これを払拭することに成功していますが、根本的にアクセント句を無視した日本語のrhymeは、概して「響き」のレベルが低い状態にある可能性が高いです。これを理解することが長らくできなかったため、「なぜか響かない」という体験に繋がっていたのだと考えます。

7 言語芸術論について

P133-149に、「日本語ラップは言語芸術である」というような主張が展開されますが、これはまぁ、仕方がないことだとは思いますが、ちょっとお粗末だなと思います。

「言語芸術」と言ってしまったからには「言語芸術」を語る必要が出てきますが、その実、何も言えていないというのが本書の現状だなと感じます。

どうにかしてラップの地位向上といいますか、「言語芸術論」を展開できないかと苦心しているようで、その気持ちはとても分かりますが、これなら何も言わないほうがいいと思います。文学に関わりがあるひと(つまりわたし)からすると、評価できないことが書かれています。たとえば、

「ラップ=言語芸術」ということを学術的に示すために、まず日本語ラップの韻を「確率」の観点から考えていこう。(中略)

この韻では、これが合計4回くり返されてきたので(中略)全体としての確率は1/125の4乗(中略)そんな簡単なことではないことが伝わるであろう。

Mummy-Dの韻と同様、Zeebraの韻でも音声学的に似たような子音が組み合わせされており、ここに芸術性を感じてしまう(中略)

韻における絶妙な子音の選択の仕方も、私が「ラップ=言語芸術」と考える理由

まとめると、「ラップ=言語芸術」であると結論づけられる言語学的な理由は、①母音、②子音、③音節構造が全て考慮に入れられて韻が作られている、ということだ。

敬虔な文学の読者に本書を読ませても、これは反応に窮すると思います。

言葉を使う表現形態だからといって、それ即ち芸術とはならないんですよね、残念ながら。エッセイのことをエッセイ文学などと呼称することもありますが、ならエッセイは言語芸術なのか? いや普通そうは言いませんね、特殊な事例を差すことはあっても、それが常識です、ということです。

「広い意味でラップも言語芸術といえる」というのはたしかにその通りかもしれませんが、それって「水もエナジードリンクもウィスキーも液体である」みたいなことしかいえてないわけです。

ラップが言語芸術として認められるためには、もう相当高い表現強度を、文学的な評価としても認められる、そういう次元なんですよね。単に母音や子音を意識しているから何なの、というふうにしかわたしには思えません。それって、「短歌は5つの音と7つの音のまとまりで表現されている!」と大々的に主張しているのと大差ないんです。言語芸術論にするためには、形式だけではなく、そこに書かれている内容を論じないといけないのです。

なのでここでは「言語芸術」とはいわないほうが良くて、「言語表現」や「表現形式(アートフォーム)」というべきかと思います。「ラップは1つのアートフォームだ」という主張なら、それはきわめて妥当な意見ですし、だれも否定しないと思います。

日本のラッパーのリリックが、国内だけでなく国際的にも芸術として認められているのか、そういう普遍的かつベーシックな観点からいえば、その次元には全く手が届いていないでしょう。だから「ラップは言語芸術だ」とかいっても詮無い話です。

「ラップはラップ」で良いでしょう。それで堂々としていれば良い。和歌などと絡めて、あえて芸術だといい張って、余計な箔をつけようとする必要があるとはわたしには思えません。

8 まとめ

全体的に「言語学的」といえるような話は少なかったな、という印象です。そのあたりは川原さんなりの配慮が多分に含まれているのだと思いますが、そもそも専門用語が出てくることが少ないですし、内容的にもかなりセーブされている印象を受けました。

この記事がまさにそうですが、日本語のrhymeを論じるためには、どうしても専門用語の数が多くなってしまいます。すると自然とハードルが上がってしまうため、読者を選びます。川原さんのように極力専門用語を使わないという姿勢は、わたしもそうありたいと思いますし、とても尊敬でき、素晴らしいことだと感じます。

ただ、内容としては既存のよくある日本語ラップへの迷信的な主張を繰り返している部分もあり、せめてそのあたりは何かプラスアルファの考えを書いてほしかったなと思います。正直、ネットのよく分からない記事でも、2モーラフット説のことをかつての短歌の音歩説にからめて書いているものとか出てきますし、母音が少ないから云々みたいな話からは、もういい加減に、早々に卒業すべきだとわたしは思います。

だっていまはもう令和5年なんですよ? いつまでも無根拠で主観的な、古い過去の議論、データのない議論を繰り返してはいけない、そうわたしは思っています。

川原繁人さんの研究には今後も注目していくと思いますし、期待したい気持ちも大です。川原さんだけでなくもっと色々な考えや視点から、日本語のrhymeについて議論されないといけないと強く思っています。わたしのような市井の趣味の人間の考えややり方では、限界があるのが明らかだからです。

本記事ですが、なんと22,000文字も書きました。こんな長々と書くつもりではなかったのですが…、それだけ言いたいことにあふれていた本でした。その意味でたしかに「呼び水」になっているなと思います。

日本語のrhymeの基礎研究は全然足りていません。わたしも微力ながら、これをしっかりと続けることが大事だなと、今後もより研鑽をしていきたいなと思い、本記事を締めさせていただきます。

詩を書くひと。押韻の研究とかをしてる。(@sagishi0) https://yasumi-sha.booth.pm/