楽譜のお勉強【77】クリストファー・タイ『ミサ曲「エウゲ・ボーネ」』

クリストファー・タイ(Christopher Tye, 1505頃 - 1573以前)は、イギリスのルネッサンスの作曲家です。過去には研究者によってウェストミンスター出身とされていましたが、この情報に確証はなく、現在では幼少時のエピソードからおそらくケンブリッジシャー出身であったと言われています。ケンブリッジ大学で1536年に音楽の学士を取得し、1545年には同大学で音楽の博士号を取得しています。イギリスでは1500年代にすでに音楽で博士号を取得することができたことに驚きます。1548年にオックスフォード大学からも博士号を授与されています。この経歴から見ても、タイの作曲研究が極めて優れた評価を受けていたことが分かります。今日でも『ミサ曲「西風」』(Mass ’Western Wynde’)が幅広く演奏されています。ルネッサンス時代の作曲家で宗教曲を主軸に作曲した人物としてはやや珍しく、器楽曲の作曲にも力を入れました。24曲の「イン・ノミネ」(In nomine)という器楽曲が残されています。

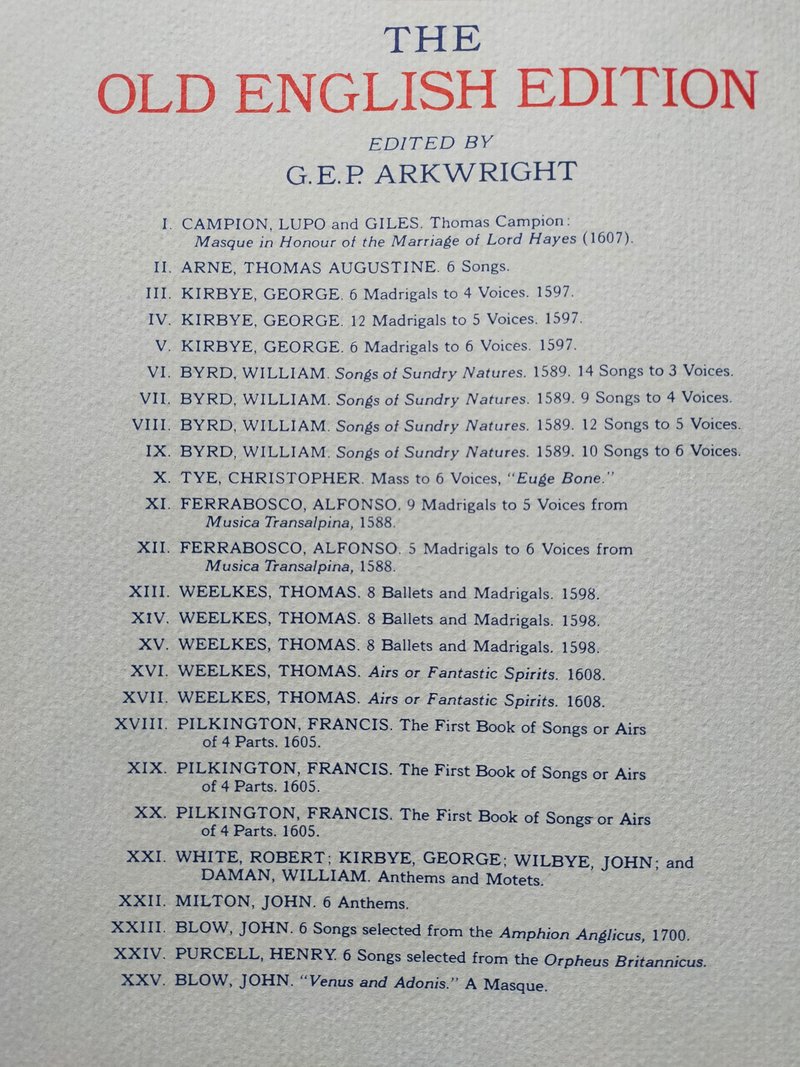

本日はタイの『6声のミサ曲「エウゲ・ボーネ」』(»Mass to Six Voices ’Euge Bone’«)を読みます。今回読む楽譜はBroude Brothersという出版社から出ていた「イギリス古楽エディション」全25巻のうちの第10巻です。現在は絶版になっていますが、バード、フェラボスコ、ウィールクス、ピルキントン等、イギリスの作曲家たちの通常入手が難しい古い音楽の楽譜をまとめて出版していました。第10巻は1968年に発行されており、当時『エウゲ・ボーネ・ミサ』を抜粋でない形で入手できる唯一の楽譜でした。この本の入手が難しくなって、再び作品の楽譜入手が困難になった時期がありましたが、現在はイギリスのマパ・ムンディ社(Mapa Mundi Music)から出版されています。

圧倒的に人気が高く歌い継がれてきたタイの『西風のミサ曲』は、16世紀の流行歌「西風」(Westron Wynde)の旋律をベースに作曲された楽曲です。当時、ヨーロッパの各地で、流行歌などを定旋律として宗教曲を作曲する流儀が流行っていました。有名なものでは「ミサ・ロム・アルメ」と呼ばれるものがあり、「ロム・アルメ」(武装した人、兵士)という流行歌の定旋律を多くの優れた作曲家が転用したことがあります。この流儀に基づくと、『ミサ・エウゲ・ボーネ』は「エウゲ・ボーネ(とても良い)」という歌を定旋律として作曲されたもののようにも思えますが、このミサ曲で用いられる定旋律はおそらく作曲家の自作であると言われています。イギリスの聖歌にでアンティフォン(交唱)『エウゲ・セルヴェ・ボーネ(非常によく役に立つ)』(Euge serve bone)というものがあるようですが、この音楽に出てくるメロディーではありません。

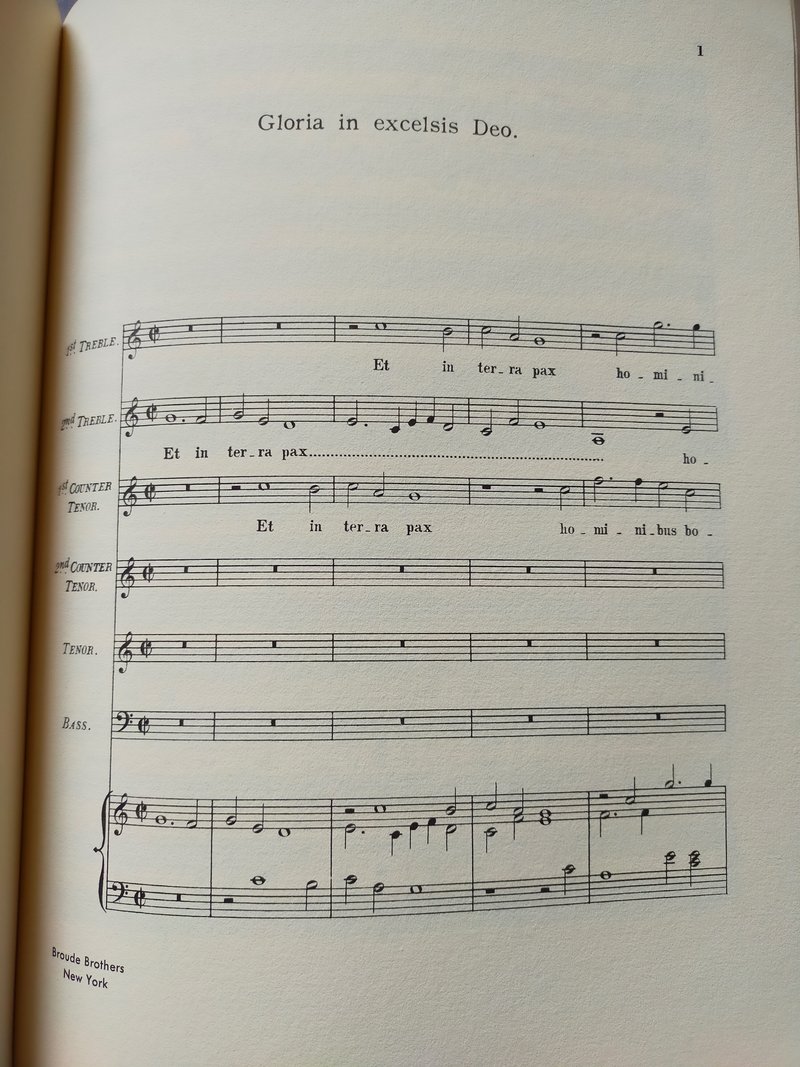

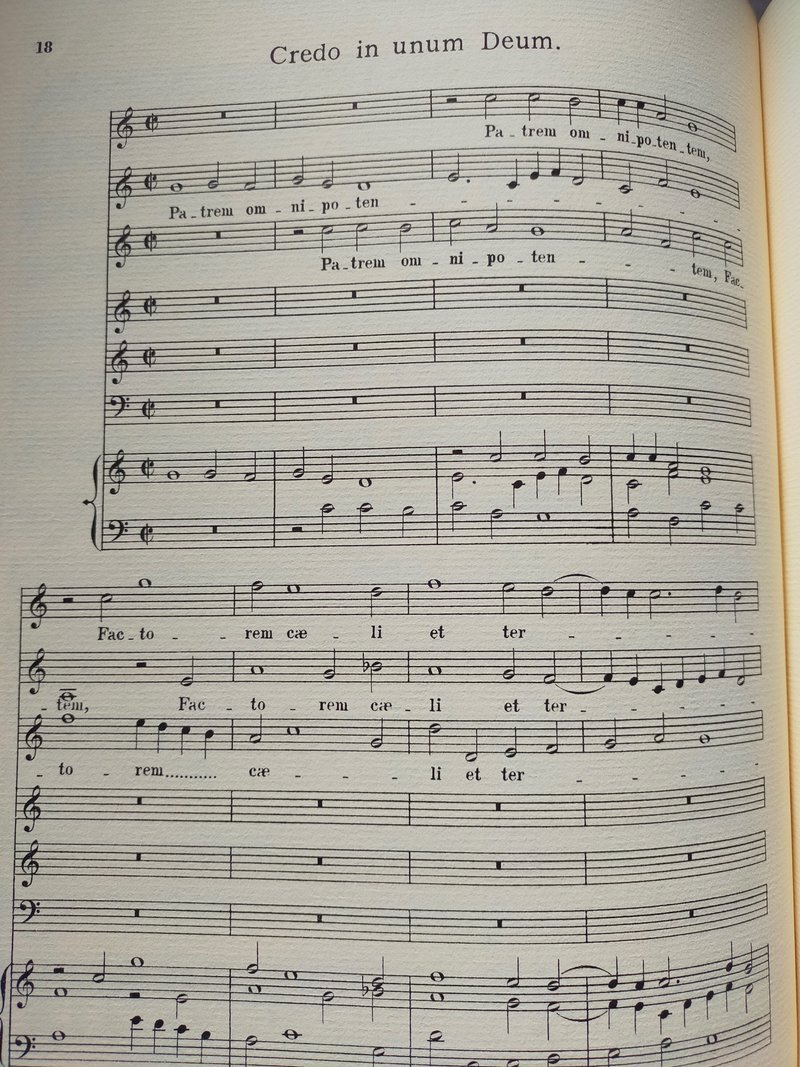

楽章構成は、グロリア、クレド(歌詞を一部省略)、サンクトゥスとベネディクトゥス、アニュス・デイの4つです。西洋クラシック音楽でよく演奏されるミサ曲に詳しい読者の方々はここで「おや」と思われるかもしれません。通常のミサの構成では、キリエが最初に演奏されることがほとんどです。キリエの完全な省略とクレドの歌詞の省略は16世紀のイギリス宗教改革前のイギリス国内での教会音楽の特徴なのです。宗教改革前の作品の多くでキリエは省略されています。ウールドリッジという研究者がその時期のミサ曲42曲を調査したところ、実にキリエを含むものは11曲しかなかったようです。『ミサ・エウゲ・ボーネ』の作曲年は確実には分かっていませんが、おそらくタイが学生時代(博士課程含む)のものだろうと言われています。ですから、少なくとも1545年までには完成していたと思われているのです。イギリス・ルネッサンスのミサ曲で最も有名と言って良いものは、ウィリアム・バード(William Byrd, 1543?-1623)の『3声のミサ曲』、『4声のミサ曲』、『5声のミサ曲』です。これらのミサ曲はいずれも1590年代前半に書かれており、テューダー王朝最後の女王エリザベス1世の時代で、宗教改革が完了していく時代です。そのことを反映して、教会でのミサの流れが変わり、バードのミサ曲はいずれもキリエを含みます。

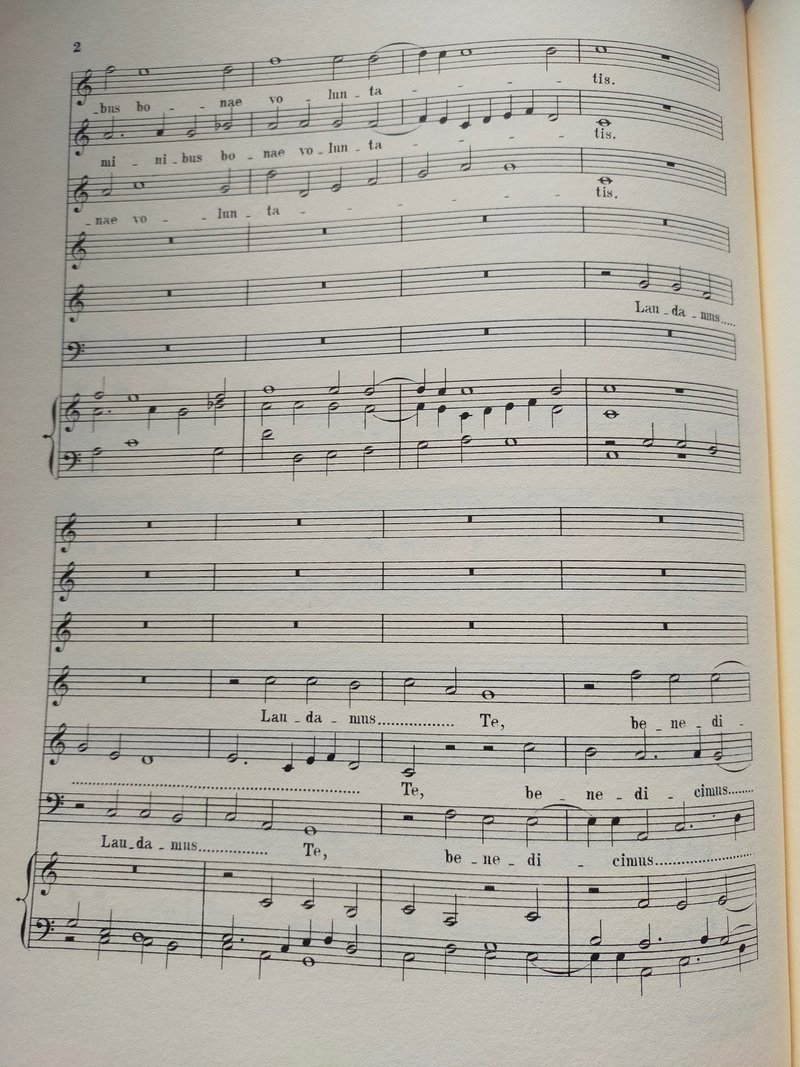

『ミサ・エウゲ・ボーネ』はグロリア、クレド、アニュス・デイの開始部分に近似性が認められます。6声部を上3声と下3声に分け、最初の歌詞の句をまずは上声部による高音の対位法楽曲として開始し、続いて下声部による低音の対位法楽曲としてセクションによるアンティフォナを成立させている導入が同様なのです。特にグロリアではこれを2句分繰り返すので、最初のうちの割と長い部分が交唱的に書かれています。そのため歌詞の「gratias agimus」で初めて全合唱が聞こえた時には壮大な到達感を生み出しています。

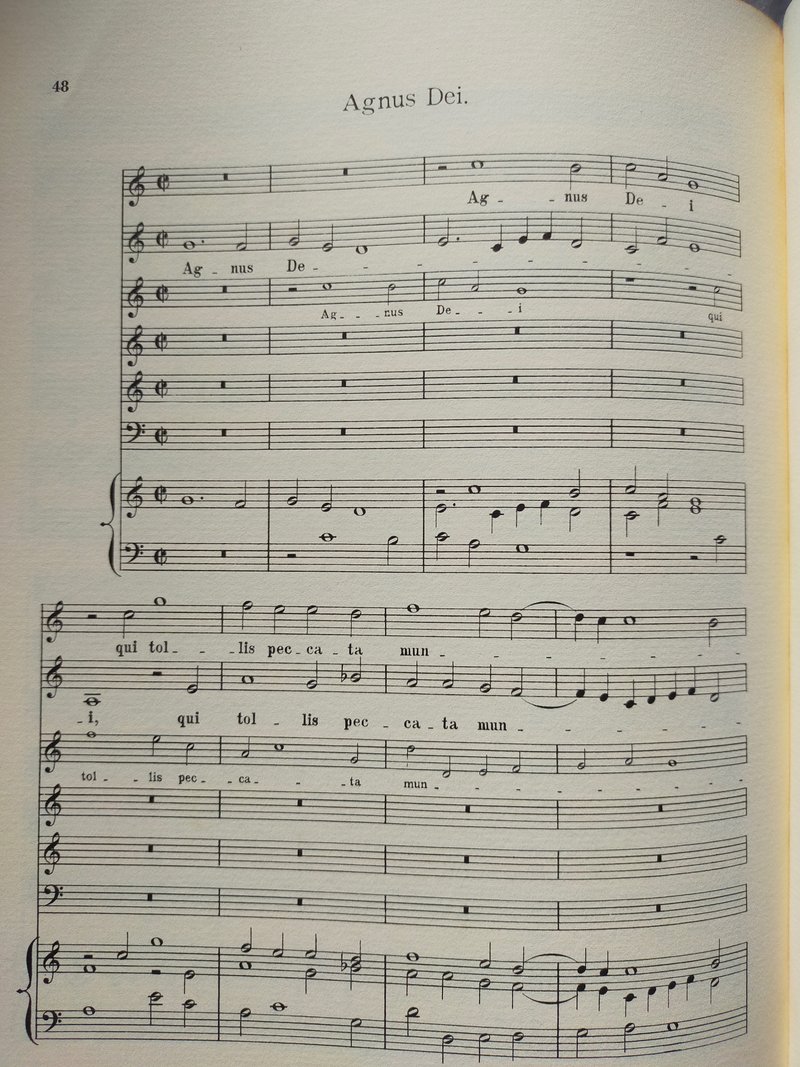

逆にクレドでは全員の合唱まで高声部・低声部・高声部と、最後の低声部の応答がありません。さらにアニュス・デイでは高声・低声とも一回ずつだけで、合唱までの時間はさらに縮まります。この目的を考えてみると、一つは構成の整合性を高め、短期記憶を形づくって聴取もしくは演奏への安定した楽曲理解の促進が考えられます。短くしていく理由はおそらく予定調和や予期の問題と関わっています。「またこれか」という冗漫さを回避する目的でしょう。各曲の導入には定旋律以外にもこのような調和への試みが見られますが、楽曲の後半の展開はそれぞれに異なっています。

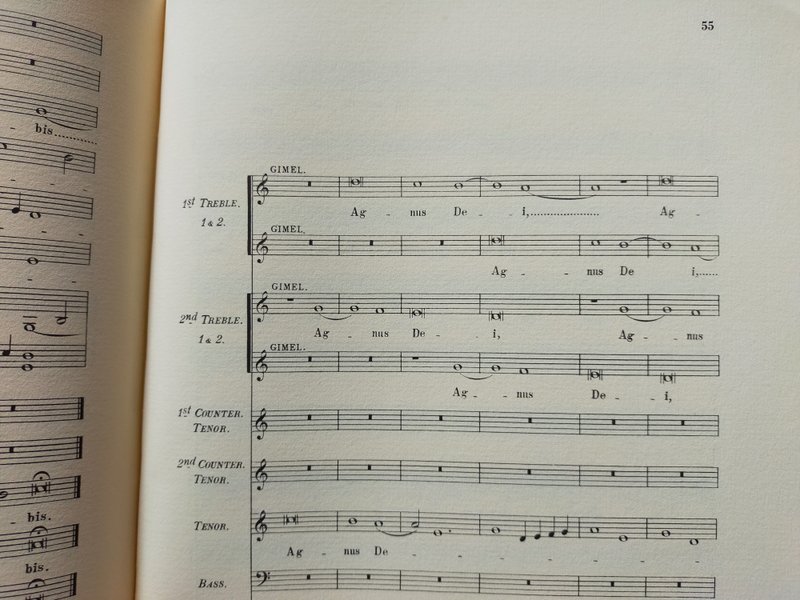

グロリアでは歌詞の対位が緩やかで、時折コラール的に歌詞が揃います。逆にクレドでは歌詞も徹底的に対位法に寄り添ってずれています。アニュス・デイでは高声部、第1トレブルと第2トレブルが分割され、テノールの定旋律に対して高音の充実を図る書法になっていて、グロリアやクレドとは随分違う展開になっています。ただし、この部分では第1カウンターテナーと第2カウンターテナー、およびバスは休止していて、声部の厚みが増えたり、対位法の複雑さが増しているというようなことはありません。逆に高声部は長い音価を多用して、分割が終わった後の最後の句で採用されるコラール的な集結へと気分を整えています。

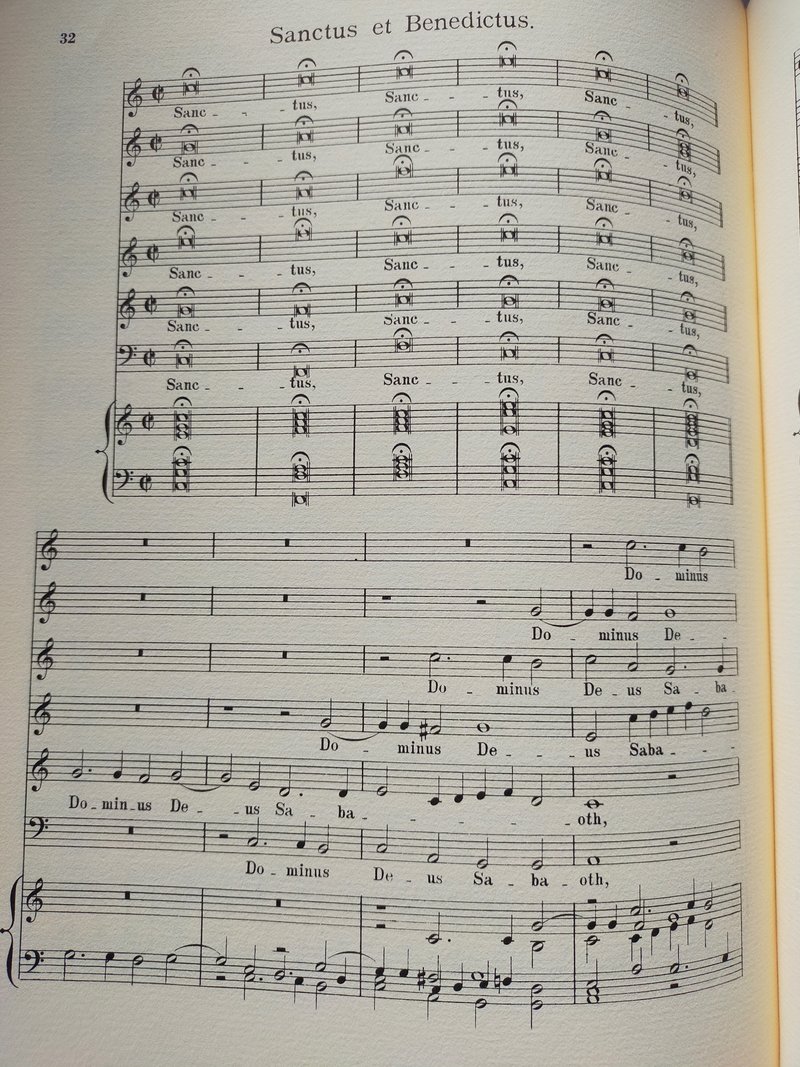

分割が初めて起こるのはクレドの後に演奏される「サンクトゥスとベネディクトゥス」という楽章です。この楽章も定旋律は同じものを用いますが、構成の近似性が最も他の楽章と異なっています。まずは冒頭がコラールで始まる点です。コラールで「サンクトゥス(聖なるかな)」と歌われたあと、定旋律による対位法が始まりますが、高声部と低声部による応唱はありません。最初から全声部による導入で書かれています。そして割とすぐに高声部分割パートに至ります。

「サンクトゥスとベネディクトゥス」で分割されるのは第1トレブルで、それに伴って非分割の第2トレブル、第1カウンターテナーが歌います(高音4声)。楽曲全体でも多くない上行形が主題として用いられ、定旋律による部分と大きなコントラストを作ります。高音部で上行音型ということで、天上への憧憬を感じさせる展開になっていると感じました。

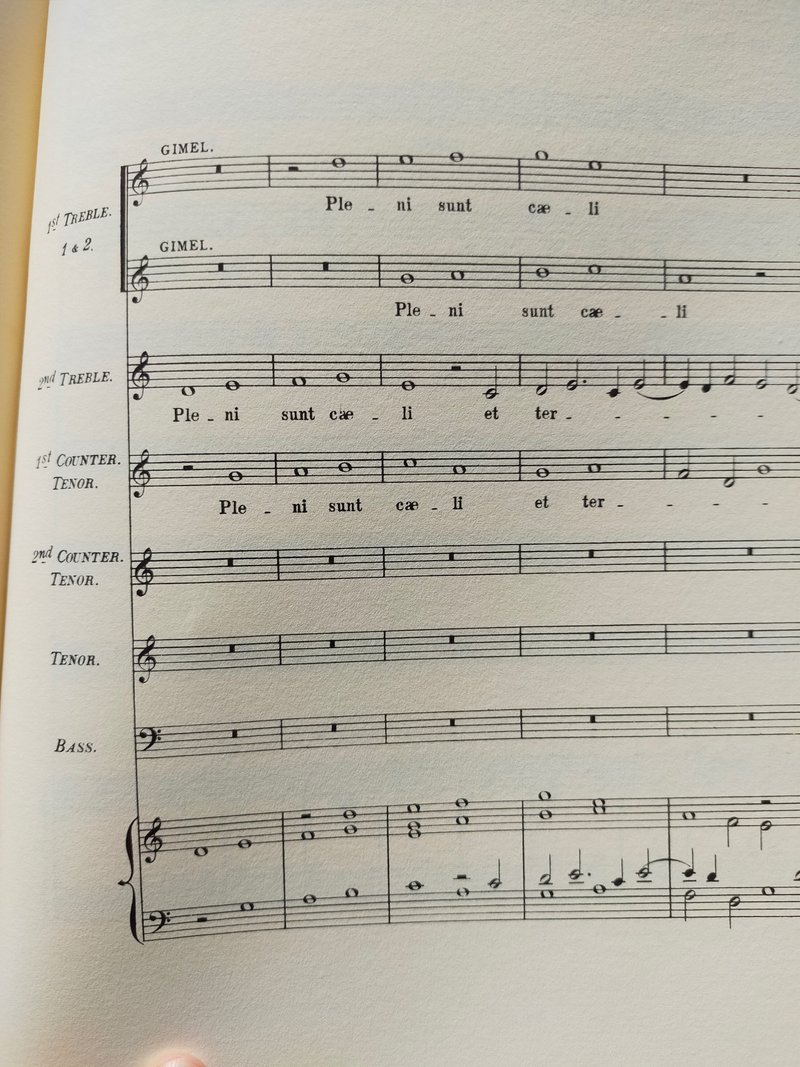

第3、第4楽章に現れる分割部分にあまり見ることのない記述があります。分割されたパートそれぞれに「GIMEL」(ギメルもしくはジメル)と書いてあるのです。GymelやGemellと書かれることもあります。ヘブライ語の3番目の文字をギメルというので、これを思い浮かべる方もいるかもしれませんが、中世やルネサンスの音楽に出てくるGIMELはおそらくラテン語のGemellusという言葉を語源としています。これは双子という意味で、一つの声部を二つに分割するという考えに合っていると考えられるためです。現在ではDivisi(分割)と書くものと近いですが、Divisiは1箇所に書いても成立するのに対し、Gimelは必ず分割された各声部の同じ位置に書かれています。これは当時の楽譜のフォーマットによるものです。当時は、現在のようにスコア・フォーマットで書かれていない楽譜を用いて合唱を歌っていました。歌い手はそれぞれ、自分の歌うパートのみがつらつらと書かれた楽譜を手にしています。楽章の途中で分割する場合は、分割が開始する位置でGimelと書き、そのまま分割高声部の単旋律を書き続けます。そして分割部分が終わると、再びGimelと書き、今度は分割低声部の単旋律を続けて書くのです。これにより、高声部担当者と低声部担当者がそれぞれGimelと書かれた場所から続けて歌うことができるのです。それならばもとから分割したパート譜を用意すれば良いのではないかと思う方がいらっしゃるかもしれません。当時は印刷楽譜を用意するのは大変な労力とお金がかかることでした。ほとんどの箇所で同じパートを歌うのに、ごく一部分割された部分のためにわざわざもう1パート、声部が増えた扱いにするのは現実的でない側面が強かったのでしょう。

タイの音楽は現在も割とよく演奏されている方で、聴く機会があります。ただし、圧倒的に『西風のミサ』1曲に限った話です。現在から見れば「一発屋」の様相を示している作曲家がたくさんいます。しかし、一発でも歴史に残るヒットを残した作曲家が、本当にその一曲だけが優れていてあとはなかったことにして良い仕上がりなのかは甚だ疑問です。人気の曲が一部の楽曲に集中することはマーケティングの法則などを考えると、ある意味では自然なことかもしれませんが、少なくとも私は色々な音楽に興味を持っていたいと思っています。昔の音楽を読むと、現在の流儀と違った記譜法を発見したり、音楽や主題に関する考え方の違いに出会ったりして面白いことがたくさんあります。今後も折に触れて古楽も勉強していきます。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。