未発表曲について③『無伴奏ヴィオラ・ソナタ』

*この記事は全文公開有料記事です。もし気に入ってくださった方はフォローや記事のシェア、または当記事をお買い求めください。

前回の記事で未発表の男声合唱曲について書きました。今回も再び未発表曲に関する記事です。ドイツから日本に帰国し、少しのあいだ実家でお世話になっています。11年前ドイツに引っ越す際には、それほど滞在が長くなることを想定しておらず、多くの私物を日本の両親に預かってもらっていました。日本で作曲した多くの未発表曲も保管してもらっていたので、帰国して私物の整理をしていると、大量の未発表曲の山(といっても70~80曲ですが)を発見しました。拙い若書きがほとんどですが、いくつかの作品では今日の私の作曲における興味を充分に示しているものがありました。

思うように発表の機会を作れず悶々とした日々を過ごしていた私は、2007年頃から急速に筆を変えていきます。とにかく新しい音楽の潮流を勉強して自分の小さな殻を破り、自分が今置かれている現状を打破したいと願っていたのでした。しかし、いかに筆の運びを変えようとも自らの内から現れる音楽には私の音の感性が反映します。その事実に対していくらか肩の力を抜いてあるがままを受け止めることが出来るようになり、緊張せずに過去を振り返ることが出来るようになった今、過去の作品群には若く未熟ながらも好意的に見ることの出来る要素もあること発見しています。

『無伴奏ヴィオラ・ソナタ』は脱稿日のサインに1999年7月19日とありますから、私が21歳の時の作品です。当時私は発表するあてのない作品を黙々と書き続けていましたが、自分の作品群を価値あるまとまりのように思い込みたくて作品番号を付与していました。一つ作品番号が進むと、無意味な自己満足感が刺激されて次を書く動機にもなったので、当時は意味のある行為でした。この作品の自筆譜には作品62ー1と書かれています。作曲予定だった他の弦楽器のための無伴奏ソナタは結局作曲しなかったので、作品62ー2以降はありません。現在は作品番号に意味を見出していないので、付与していません。2001年以降、私は楽譜制作ソフトウェアのFinaleを用いて楽譜を書くようになりました。過去の手書きの作品を浄書してプログラムの扱いに慣れるように練習したので、多くの未発表作品には自筆譜と浄書譜の両方があります。

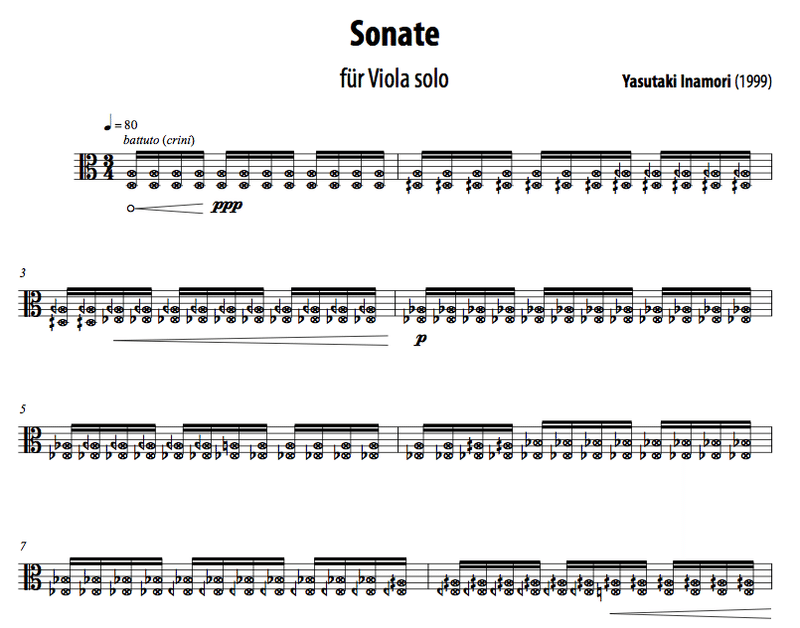

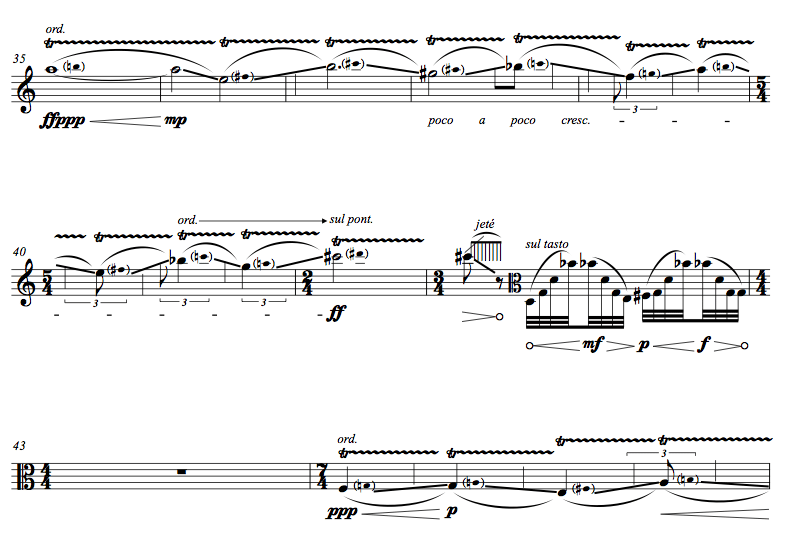

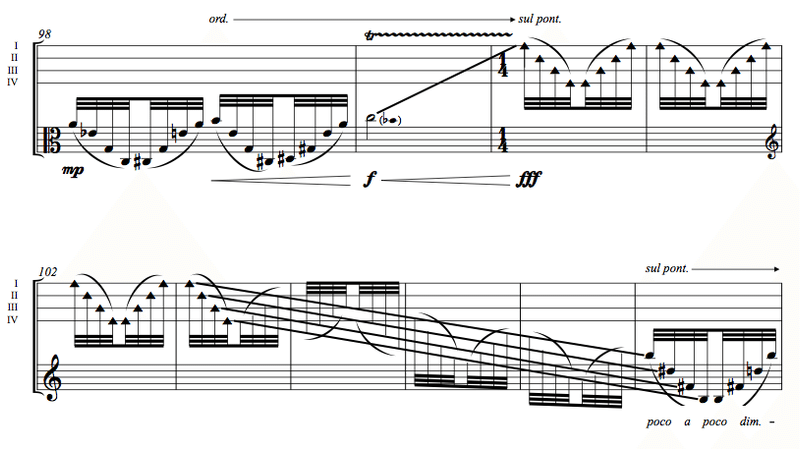

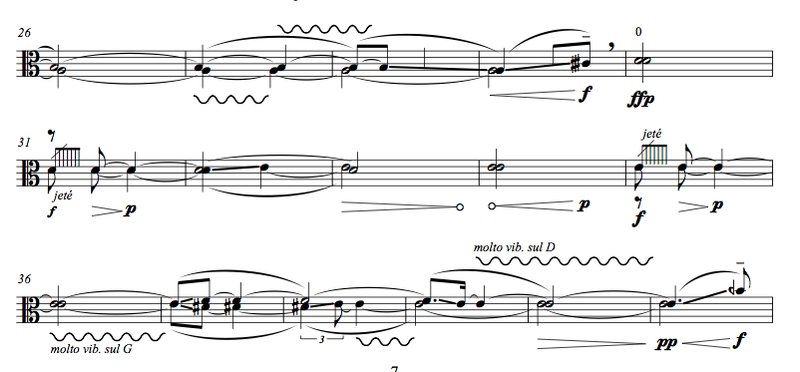

このソナタは、少し特殊な楽器の奏法や微分音の扱いを少しずつ勉強し始めた時期の作品です。特殊な奏法といっても、古典作品ですでに見られるような奏法を、少し強調して用いたりすることです。具体的には、バットゥート(打弦奏法)、駒の近くを奏する倍音豊かな奏法、指板の上を奏する幽玄な音色の奏法、グリッサンド奏法、指板に弦をバウンドさせる激しいピツィカート(バルトーク・ピツィカート)、様々なフラジョレット(倍音)を開放弦上で奏する奏法などです。何も変わったことはしていないのですが、例えば2音間を漸次的に滑らかに繋ぐグリッサンド奏法などは、今日でも多くの作曲家を魅了して止まない作曲上のテーマとしても成り立つ奏法ですから、用い方によってはいくらも新しい音楽が書けるでしょう。これらの奏法は古典音楽では決め所等に少し用いることで特別な効果を狙うことが多いのですが、私は一つの奏法に執拗に固執したセクションを作ることによって「特別感」を削ぎ、新しい基本の音色を持った楽器を創出しようとしていたようです。

第1楽章ではまず、延々と弓の毛で弦を叩き、音が通常の運弓をするときのような実体を持たないように処理しています。やや音程感が失われますが、木製部分で叩いている訳ではないので、一応左手で押さえている音が鳴り、これをビートの刻みで繰り返すことで、音程の実像を現出させようとしているのです。古典音楽でも前例はいくらでもありますが、多くの場合はバックグラウンドに用いられている音の状態です。私のソナタでは微分音を漸次的に用いることで、グリッサンドの効果を付与し、2声部のコラール(風トッカータ)のような始まりです。そこに4弦を素早く弾くアルペッジョのパッセージが加わり、息の長いグリッサンド旋律をトリルしながら歌い上げる震えるアリアが続き、それらの要素が交互に呼応して第1楽章が終わります。

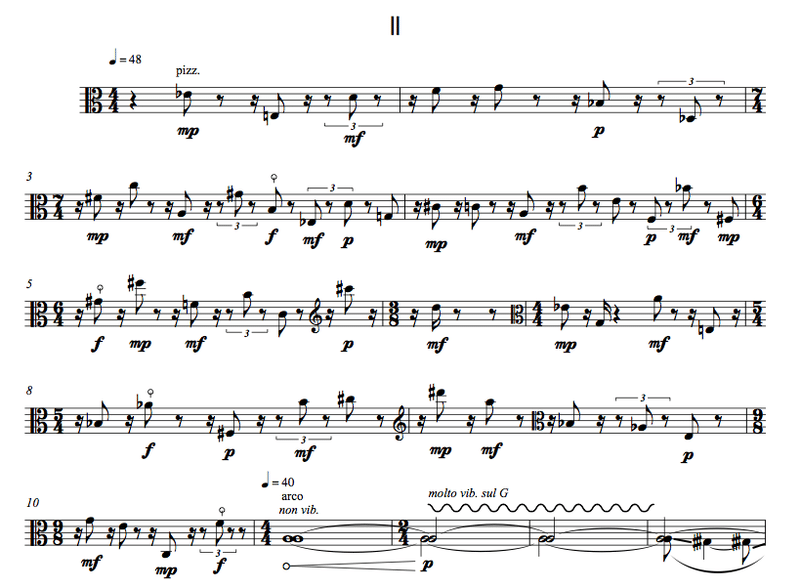

第2楽章は点描的なピツィカートから始まります。空間内にランダムに音がポツポツと置かれていくような音楽には若い頃から憧れがありました。音楽知覚に必要な時間を考える上で、1999年当時よりも経験を積んだ現在の私は、少し音を置きすぎだと感じます。また、強弱の指定も意図は分かるのですが、もう少し大胆に書き分けた方が、自分が狙った効果は現れるだろうとも思います。

ピッツィカートとの大きなコントラストとして2弦上のロングトーンのユニゾンを弓で弾くセクションが現れます。何の前触れもなく場面が切り替わるスタイルは、第2楽章ではより顕著です。ユニゾンの音は一方の弦がヴィブラートをかけたり、グリッサンドで少し離れていったりすることで、線の厚みを変え、イントネーションや差音を聴く面白い効果になっていて、現在の私も大いに関心を寄せるテーマでもあります。当時よく聴いていたイタリアの作曲家ジャチント・シェルシ(Giacinto Scelsi, 1905-1988)の影響が濃いセクションでもあります。

素早いハーモニクスのパッセージ、細かな装飾を施された自由な旋律、グリッサンドによって変奏された冒頭の点描ピツィカート表現と、さまざまなミニアチュアがロンドのように交替して曲は進んでいき、第1楽章のマテリアルへと回帰してアーチを作り曲は終わります。演奏時間は15分ほどです。

自分の関心事を素直に音楽にしている点がこの『無伴奏ヴィオラ・ソナタ』の魅力です。しかし同時に、それこそがこのソナタに今の私が頭を抱える原因でもあります。音楽の見通しが良すぎて、出会いや発見に乏しいのです。第2楽章の予測不能な展開は心がくすぐられる瞬間もありますが、最後に第1楽章のマテリアルにシンプルに回帰していく音楽的ナラティヴィティの回収方法は、今の私なら絶対にしないことです。音楽が整合性を持ちすぎて、聴き終えた後に下手に納得してしまうからです。もっと謎めいたかたちを作りたいと今は願っています。若い頃の私は絶対音楽の持つ納得感に心酔していました。交響曲やソナタというかたちを最上に美しいと思っていました。しかし、音楽のかたちというのは、必ずしも見通しの良い計画性の中に押し込まれたものではないということを感じるようになりました。絶対音楽の巨匠の音楽では、かたちに対する計画性とマテリアルに対する執拗な働きかけから、自然と創出されていくような生きた形式感が聞こえると感じる点が素晴らしいのです。こういった作品では、同じソナタであっても、より発見と出会いに満ちたかたちが聴かれます。今から10年後、私が自分自身の『無伴奏ヴィオラ・ソナタ』を再び読む時、自分の感情と直感に素直なこの音楽を、今度はもう少し好意的に読むかもしれません。もちろんその逆も考えられますが。

ここから先は

¥ 200

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。