Contemporary Piano Showcase #1公演での新曲について

2023年11月11日(土)の19:00から両国門天ホールにて、ピアニスト作曲家の篠田昌伸さんによるContemporary Piano Showcase #1という公演があります。ドイツ、オーストリアのラディカルな現代のピアノ曲を中心としたプログラムに、私の新曲を含むピアノ曲3曲を組み込んでいただきました。本日はこの日の公演のために書き下ろした新曲『ピアノ・エチュード集 第1巻』(»Klavieretüden, Heft 1«, 2023)について少しご紹介いたします。

エチュードは普通「練習曲」という日本語に訳され、楽器の技術的な習熟に寄与する目的で書かれた小品のことを指します。ピアノの「エチュード」は特にショパン以降、技術的修練のみでなく高い芸術性を備えた楽曲が数多く作曲され、今日でも作曲家、演奏家、聴衆それぞれに人気のジャンルになっています。それぞれの楽曲は特定の技術的修練の目的を持った作品が多いため、曲はある意味でコンセプチュアルな語り口を持ち、その音楽が狙っている表現の方向性を瞬時に把握できることが大きな魅力の一つです。

私の『ピアノ・エチュード集 第1巻』は4曲のピアノ独奏曲からなり、主に複雑なポリリズムを習熟するための曲集となりました。4曲中3曲は西洋音楽史の3人の作曲家に焦点を当て、彼らの試みたポリリズム表現を起点に作曲しています。いかにそれぞれのエチュードの特徴を簡単にお伝えしようと思います。

『エチュード 第1番「アレクサンドル・スクリャービンへのオマージュ」』

スクリャービン(Alexandre Scriabine, 1872-1915)は、近代ロシアのピアニスト、作曲家です。神秘主義的な作風と言われ、「神秘和音」と呼ばれる不協和音の使用で独特の響きを持つ音楽が知られています。また後期ロマン派流のヴィルトゥオーゾの感覚に溢れるピアニズムで流暢なポリリズムによる耳をくすぐるテクスチャーが魅力的だと感じています。特に彼の『練習曲 作品42-2』は、拍の感じ方を不気味にシフトさせる特徴的な書法に驚きました。このエチュードは二拍子で書かれているのですが、左手の伴奏型は5連符で書かれ、右手の旋律は主に3連符で進行します。3対5のポリリズム自体はスクリャービンの音楽に頻繁に見られるものですが、このエチュードの特色は、伴奏型の5連符の拍の開始点が5連符の4番目の音に設定されている点です。右手の3連符は通常どおり拍点に拍が置かれているため、右手の拍と左手の拍が一度も噛み合わないのです。5連符の4番目の音というのは、2分割で裏拍に拍が置かれてズレているというような状態よりも相当違和感のある場所で、居心地の悪い拍点の齟齬が独自の表現となっています。

私の『エチュード 第1番』では、左手の伴奏型が5連符であることは一緒ですが、3番目の音を拍点に設定しています。曲が進行するにつれて、5連符の伴奏型は音符の数を少しずつ増やしたり減らしたりして、異様な拍点のズレによる迷宮が現れたら面白いと思って作曲しました。上掲の譜例は『エチュード 第1番』の冒頭部分です。

『エチュード 第2番「ギョーム・デュファイへのオマージュ」』

デュファイ(Guillaume Dufay, 1397-1474)は、中世からルネッサンスにかけて大変な影響力を持った作曲家で、その強靭な創造性にあふれた作品群は今日でも作曲家の強いインスピレーションであり続けています。私も例に漏れず、その作品から多くを学びました。特にルネッサンスのポリフォニー音楽はびっくりするほどの複雑なリズムを持っています。私の『エチュード 第2番』はデュファイの有名な『ミサ・ロム・アルメ』の中に見られる錯綜としたリズムの箇所を抜き出して素材にしています。各声部が個別のテンポを持って進行するので、リズムのズレを割り出すことが相当難儀で、高度の指の独立性と聴取におけるリズムの把握を求められる難曲になりました。テンポは冒頭で下段に対応するテンポが示されており、それ以外の声部は対応するように割り出して演奏します。

『エチュード 第3番』

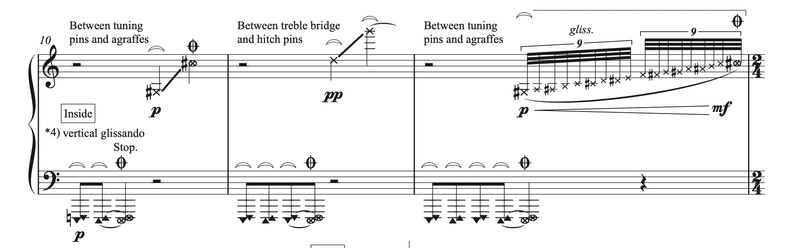

ピアノの内部奏法を追求したエチュードです。鍵盤も弾きますが、普通の音は出しません。日本のコンサート・ホールではピアノの内部奏法を嫌う傾向が強く、なかなか再演が難しそうですが、両国門点ホールは内部奏法が許可されているので、今日多くの作曲家たちが追求するピアノの新しい演奏表現についても、私の『エチュード集』でも考えてみることにしました。

『エチュード 第4番「ロジャー・スモーリーへのオマージュ」』

私がnoteで連載している「楽譜のお勉強」で取り上げたことのある作曲家、ロジャー・スモーリーの技法を使って作曲してみました。まさに「楽譜のお勉強」で取り上げた作品で用いられていたリズム操作で、小節を秒数固定し、その拍節分割を更新していく書法です。カノンになっているため、雰囲気で弾いてしまうと聴取でバレてしまうのが難しさになっています。小節や段の秒数を固定して、その分割を変更していく手法というのは実は今日では珍しいものではないのですが、アンサンブルだったり、単旋律楽器のものだったりすることが多く、厳格なカノンの鍵盤独奏では跳ね上がる難易度のせいか、あまり見たことがありません。

篠田さんが現在、どのような取り組みをして、これらの難曲を11月11日に聴かせてくれるのか、とても楽しみです。もしお時間があるようでしたら、ぜひ演奏会にいらしてみてください。プログラムのどの曲もピアノの新しい表現と真剣に向かい合った佳作揃いで、聞き応えがある演奏会になると思います。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。