ゆのみのはなし 2

いよいよ寒くなってきた。北海道に来てから、大きく風邪を引くことはめっきりなくなったけれど、毎年この秋から冬の、寒さがぐんと深まる時期に僕はいつも首を痛める。その原因は、寒くて肩に力が入ってしまうせいだと勝手に思っている。最初の年も、その次の年も、信じがたいほどの首の痛みは必ずやってきた。

首の痛みっていうのは、本当に生きる力を削いでいく。何をしていても常に首の痛みがそこにある。その間はほとんど人とのコミュニケーションもまともにとれない。視界の全てに、会話の語尾の全てに、五感を通じてふれる世界の一つひとつの終わりに、「っくぅ(首が痛い)」という呪いが付き纏う。

そして、今年。なぜだろう、首の痛みがまだ来ない。「そろそろか」という予感や、「あ、いま危ないかも」という長年の勘はありつつも、まだ首は痛くない。

ちょうど北海道で寒さがぐんと深まる時期に、旅に出ていたおかげも少しはあるんだろうか。「首が痛くない秋。」今度から好きな季節を聞かれたら、そう答えようと思う。

5. 「ただ生きる」 9月7日掲載

2年前に厚真町に移住してきた僕は、胆振東部地震が起きたその日のことを何も知らない。突然の大きな揺れも、停電の夜も、大きな被害を生んだ土砂崩れも知らない。当時はテレビのニュースで見た程度で、情報をなぞったところで、本当の意味ではきっと何も知らないのだと思う。行きつけのスナックでふとした拍子に当時のことを直接聞くことがあるけれど、どれだけ聞いても、僕がその日を知ることはこの先もないのだ。語る人を前にするたびにそう思う。

震災を知ろうとすると、そこにいなかった僕と町との間に壁が生じる。地震が起きるずっと昔から、この場所には人の暮らしがあって、その暮らしを愛していたからこそ、住んでいた方々の悲しみは大きいからだ。

僕にできることは、ただ生きることだけ。この町に生きて、この暮らしを大切にする人たちに囲まれて、その思いを共に感じていくこと。その過程で、いろいろな人の記憶に触れる。家族や仲間と学び、働き、語り、笑い合った記憶。どんな人がいて、どんなことを話し、どんなことを思ったのか。たった一日ですべてが失われたわけじゃない。かつて愛した暮らしの記憶は、愛する暮らしの中で受け継いでいける。

地震の前も後も、きょうを生きて、生きて、生き続けた人がいる。その人たちの記憶に触れるたび、僕は同じ町で、同じ時代を生きる人になっていく。「その日」を知ることはできずとも、そばにいて過去を語り合い、未来を一緒に考える人になる。

黙とうの1分間、僕は亡くなった人ではなく、この町に生きた人たちへ、きょうも生きるすべての人たちへ、思いをはせる。死んだんじゃない、生きていたんだ。そう思っていたい。

〈了〉

【裏話】 わからないまま書き続ける

2018年9月6日の胆振東部地震から5年、震度7を記録した厚真町。この町に移り住み、いま生きるものとしてできる限り正直に、嘘のない気持ちで文章を書いた。このコラムの700字はこれまで書いてきたどんな文章とも違う体験になった。書いて、声に出して読んで、その録音を聞いて、をひたすら繰り返し、編集の方とも細かい部分についてじっくり考えた。わかりやすさよりも、正直な言葉を選んだ。迷いや葛藤もそのまま詰め込んだ。このコラムを受けた時に向き合おうと思っていたことのひとつだったので、どういう形であれ掲載まで持っていけて良かった。逃げなかった。

内容に関して賛否はきっとあるはずだけれど、読んだ方からいろいろな感想をいただけた。「声に出して読んだよ」という感想は、この先ずっと忘れないと思う。

わかりきったことや正しいことだけを表現するのが文章の役割ではないのだと、自分自身に言い聞かせるように、この日の文章を胸にしまう。

6. 「入れ替わってる?」 9月28日掲載

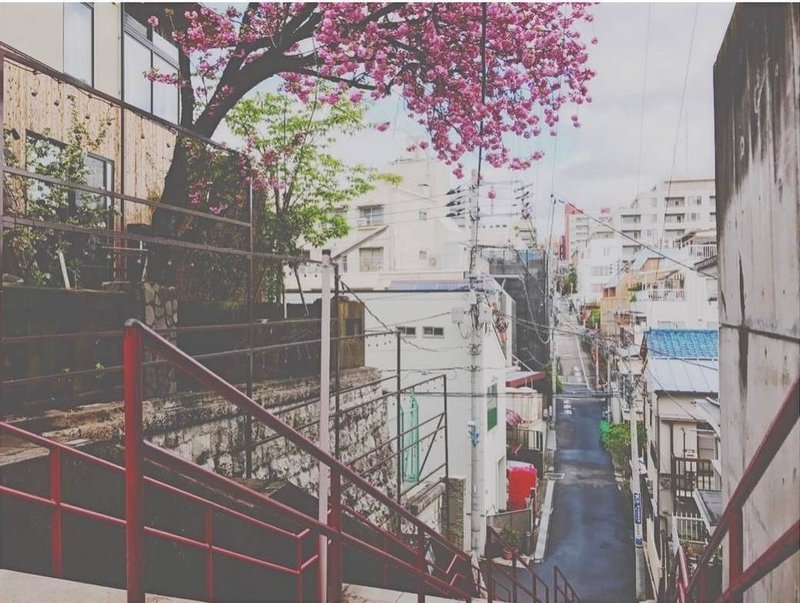

北海道に来る前、東京の四ツ谷という町に暮らしていた。四ツ谷には映画「君の名は。」のメインビジュアルとなっている有名な階段が家の近くにあり、国内のみならず海外からも多くの人が訪れていた。その映画では、都会と田舎の男女が入れ替わって生活をするシーンが出てくる。

四ツ谷にいた頃の僕は映像制作会社に勤めており、朝から晩まで、いや朝から朝まで働くことも少なくない生活だった。眠気でふらふらになりながらシャワーだけを浴びようと家まで帰る朝方、その階段の近くを通るたびに「誰でもいいから入れ替わりたい」とよく考えていた。そんな生活はそう長く続くわけもなく、結局2年で体調を崩してしまい会社を辞めることになる。

最近少し寝不足気味になっていたり、仕事でカメラを触る機会があったりしたことで、先のような新卒社会人の2年間を思い出す。どのシーンを切り取ってみても常に疲れていた当時だったけれど、そんな日々の中で人から受けた優しさはたくさんある。中でもなぜかよく思い出すのは、ささいな談笑の時間であったり、おごってもらった一杯のコーヒーだったりする。「頑張れ」という言葉以上にそういった景色を思い出すのは、当時の僕にとって言葉以上にその優しさが力になったからだと思う。

公営塾に通う高校生が日々奮闘する姿を見る立場になって、そんな言葉にならない応援を僕も手渡していきたいと思うようになった。きっとあの時コーヒーをおごってくれた人もこんな気持ちだったのかもしれない。誰も気付かない、小さな入れ替わり。

〈了〉

【裏話】 遠い町

仕事でものすごい疲れていた時の話。あまりに前回のコラムに神経を使い過ぎていたので、この町のことを書くの今回は一旦やめて、なんとなくふと思い浮かんだ話を書こうと思った。四ツ谷の町も僕が過ごした大好きな町のひとつなので、いつか書きたかったので良かった。ちなみに「君の名は。」自体はそこまで好きな映画ではない。「入れ替わってる?」というオチも、結構無理やりつけた。燃え尽きかけていたので、「肩の力を抜いて書く」という裏テーマを持っていた。出来上がりは個人的に正直あまり良い文章ではないな、といった感想。

このコラムを書いてから、先日の旅のなかでも四ツ谷に寄るタイミングがあった。訪れる度に増えていく駐車場はもはや笑ってしまうほど。

深夜によく行っていた100円ローソン。深夜の誰も来ないような変な時間に同じカップ麺と同じエナジードリンク、同じ煙草をほぼ毎日買っていた。そんなことをしているうちに夜勤の店員のひとりが、僕のことを覚えてくれた。ラジフという名前の店員は、バングラディシュ人だった。少しずつおしゃべりするうちに仲良くなって、仕事がほとんどない時はお互いの身の上話なんかをカウンターでダラダラ話していたりした。僕が北海道に行くより先か、同じくらいにバイトを辞めたラジフ。いつかバングラディシュで会えたりしたら面白いな。

家の前の坂道にも、いろんな思い出がある。誰かを追いかけたり、誰かに追いかけられたり。ほとんど後悔しかないようなその坂道を、懐かしい気持ちで歩けるのは、もうそこに僕が住んでいないからかもしれない。駐車場が増え過ぎたせいかもしれない。いずれにしても、あの日々も、そのなかで出会った人たちも、いまは遠い町。遠い町に変わらず元気に生きていてほしい。

7. 「木を抜いた」 10月19日掲載

厚真町で開かれた「森のひろば」というイベントに参加した。馬そりやロープを使ったツリーブランコ、打楽器のフリーセッション。開けた森のあちこちでユニークな遊びが展開され、訪れた子どもたちが楽しそうに駆け回る。その片隅で、穴掘りはすでに始まっていた。初めは子どもが2人で掘っていた。面白そうだと彼らに近寄ると「木を抜こう」と僕もシャベルを渡された。

土を高く放り投げるのには意外と力がいる。いつの間にかどこかへ行った子どもたちに代わり、今度は父親たちがシャベルを持つ。初めは小さく見えた切り株も、想像以上に根は深い。大人3人でせっせと穴を掘り続ける。穴が深くなるにつれ、不思議とのめり込んでしまう面白さがある。数時間かけて切り株の周りを一通り掘り起こした後、切り株にロープを掛けて大人数人で引っ張る。うんとこしょ、どっこいしょ。それでも切り株は抜けません。

ここでヒーロー登場。馬搬(ばはん)林業で活躍している馬の「カップ」の力を借りることに。手綱を握った方の掛け声とともに、カップがぐんっと大きく前に進む。先ほどはびくともしなかった切り株が、すぽんと抜けて宙を舞う。「おおきな”きり”かぶ」も最後は動物の力を借りるのだ。

子ども向けだと思っていたイベントの中で、図らずも巻き込まれ夢中になって穴を掘るうちに、「遊び」の本質を思い出した気がした。それ自体が目的となるような遊びの中に生まれる表情や心地よい疲労感は、能力や評価と懸け離れたところにある。本気の遊びとは、純粋な生きる力そのものだ。生まれて初めて木を抜いた話。

【裏話(はない)】 書く時に聴いていた音楽のまとめ

前々回は力をぐんと入れて、前回は力をぐんと抜いて、緩急のなかでほどよいバランスを保ちながら文章を定期的に書き続けるのは難しい。また、ブログと違って媒体のトーンに合わせて書くことを意識し始めると、どうも僕はチグハグになってしまうことも最近はわかってきたので、あまり色々なことを考えずにその日々の中で思ったことを書き続ける筋肉をしっかりつけていきたい。

今後とも、苫小牧民報「ゆのみ」でのコラム連載は続くので、応援の程よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?