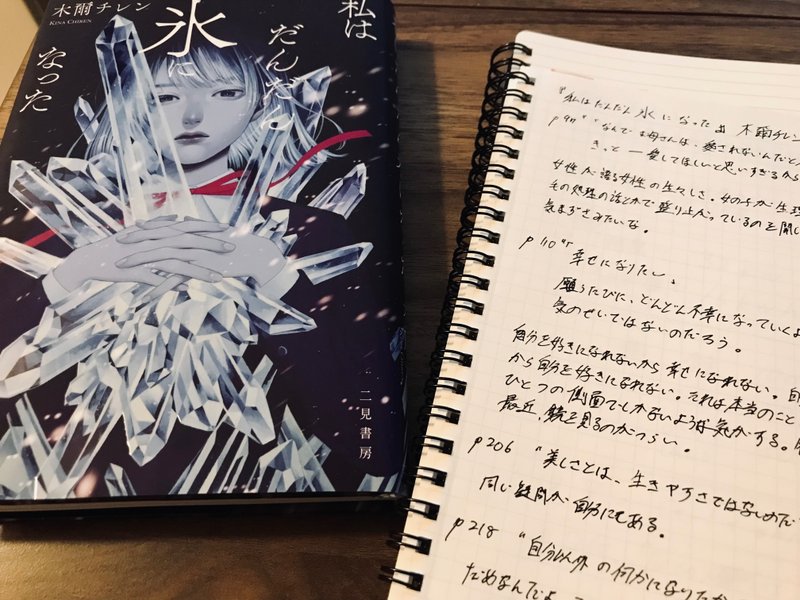

いつか返る冷たい刃。 『私はだんだん氷になった』

”美しさとは、生きやすさではないのだろうか。”

木爾チレンの『私はだんだん氷になった』を読み終えた。

『神に愛されていた』がとても好みだったので、過去の作品も読みたくなって手を伸ばしたが、やっぱり良い。

苦さも甘さも酸っぱさも、瑞々しく混ざり合ったような。この人の作品からは毒の入ったカクテルみたいな、危険で背徳的な魅力を感じる。

”「幸せになりたい」

願うたびに、どんどん不幸になっていくような気がするのは気のせいではないのだろう。”

「真実は時に残酷だ」なんて聞き慣れたフレーズだが、そういえば誰の言葉なんだろうと思って調べても、はっきりとした答えはわからなかった。ことわざみたいなものだと思う。

今作の主人公たちは、苦しい現実から逃げるように、ネット上の顔も知らない人間と大恋愛をしたあげく、心中を図る。

しかし、「たとえ相手がどんな人間でも一緒に死のう」と、覚悟を胸に待ち合わせ場所に向かった彼女たちは、自分の残酷さを自覚することになる。

ようやく出会った恋人は、醜く、身なりの汚いおばさんだった。

現実を目の前にして、彼女たちの覚悟も決断も崩れ去る。「こんな人と終わりたくない」「こんな死に方はしたくない」と。

相手を容姿、性別、年齢で判断し、拒絶し、彼女たちは罪を犯す。冷たい世界に恋人を取り残し、死の約束から逃げ出した。

”「なんでお母さんは、愛されないんだと思う?」

きっとーー愛してほしいと思いすぎるからだよ。

読んでる途中も、読み終えた後も、何度も頭を抱えたくなった。彼女たちの苦悩や、境遇よりも、その残酷な一面に心を乱された。

読んでいてとても苦しかったのは、身に覚えがあったからだと思う。

最近は良くも悪くも、自分を律するこだわりが薄れてきていた。

「人を見た目で判断しない」とか「どんな人でも必ずいいところを探す」とか、自分で自分を好きでいるための規律のようなものが、少しずつ枯れていることに気がついていた。とても悪い意味で、「素直」になっていたと思う。

そんな時だったから、彼女たちの残酷さが胸に刺さった。そして怖かった。なぜならそれは、いつか自分に返ってくる刃だと思ったから。

容姿で、年齢で、匂いで、思考で、嗜好で。いつか誰かに、今も誰かに、冷たい軽蔑の目を向けられているのかもしれない。自分がしているのと同じように。

残酷な刃を向ける人間は、それが自分にも向けられる想像に、怯えなければいけないのかもしれない。そうあるべきなのかもしれない。

”悲しいほど、みんな、淋しさを抱えて生きている。”

『私はだんだん氷になった』。

物語が進むにつれ、主人公たちは身も心も冷たくなって、死んでいく。

最後に、氷織だけには救いがあったのは、本当に作者の意図だろうか。

結末に不満はないけれど、投げやりにも見えたような気がしたのは考えすぎだろうか。

もしかすると、本当はこのまま何の救いもなく終わる物語だったのではないかと邪推してしまう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?