女王死去後の危機と凋落 - 英王室の破綻、連合王国の崩壊、英連邦の解体

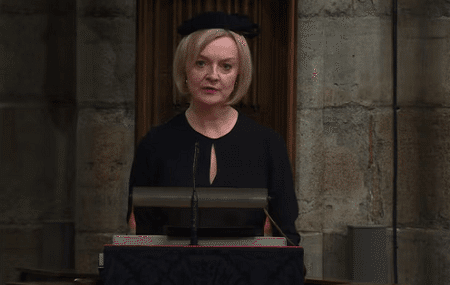

エリザベス女王の国葬が行われた19日夜、ロンドンでの式進行を中継しながら、報道1930で女王死去後の英国の行方が論じられていた。その中でロイター通信特派員のティム・ケリーが、10年後には英国という国家がなくなっているかもしれないという悲観的な予想を述べたのが印象的だった。スコットランド民族党とスコットランド自治政府は、来年10月に再び独立を問う住民投票を計画している。ティム・ケリーが示した厳しい見方は、この動向を視野に入れてのものだ。二度目となる来年の投票結果がたとえ否決となっても、数年後に三度目の正直となる可能性を否定できない。

前回、2014年の一度目は55%の反対多数の結果だった。二度目はもっと反対は減るだろう。そして、エリザベス女王の死去はこの民意に明らかに影響を及ぼすことは間違いない。死去から国葬まで10日間のマスコミ報道は、偉大な女王の功績と人柄の絶賛ばかりで、弔問に並んだ市民の発言を撮って流し、死去によって英国民はさらに団結を深め結束を強めるだろうと、お世辞的な結論を置いていた。だが、私はそうは思わない。ティム・ケリーと同じ不吉な観測を持つ。たとえば、スコットランド独立賛成派の人々は、今回の女王死去を本心ではどう思っているのだろう。

その本音はマスコミの取材では拾われてないはずだ。独立賛成派の本心では、女王の死去は独立の好機と認識されているに違いなく、これから1年の間に独立賛成のモメンタムが高まる方向に寄与すると、順風材料として判断されているだろう。女王は、連合王国(4小国の結合体)の統合の要であったし、コモンウェルス(英連邦)の連帯の象徴でもあった。英王室への依拠と傾倒が、スコットランドの独立反対派の一つの積極的要因となっていた点は疑いなく、独立賛成派にとっては障害物だった。英王室は英国家そのものであり、英王室へのコミットはUKへのコミットになる。英王室へのコミットとは、エリザベス女王へのコミットそのものだった。

エリザベス女王の存在と威光が、英国内部に不断に惹起する遠心力の波動を食い止めていた。求心力を作動させる中核装置だった。したがって、新国王のカリスマが貧弱で、女王亡き後の英王室が混乱して影響力と説得力を失った場合は、連合王国の紐帯が危うくならざるを得ない。スコットランド人にとっての国家の象徴の価値が薄くなり、そうなれば自ずと、連合王国の一角たるをよしとせず、独立国家を立ち上げてEUの一員となろうとする方向に動機づけられる。英国は成文法ではなく慣習法の憲法だから、なおさら生身の人格に国家の統合機能を依存する面が強い。ティム・ケリーの憂慮は道理だろう。

番組では、英連邦王国(コモンウェルス・レルム)の一つであるジャマイカで、共和制をめざす動きがある事実が紹介されていた。同じくカリブの島国のアンティグア・バーブーダが、3年以内に共和制移行の是非を問う国民投票を実施する意向を表明している。英国王を元首とする英連邦王国14か国の内訳を見ると、半数の7か国をカリブ諸国が占めている。①アンティグア・バーブーダ、②バハマ、③グレナダ、④ジャマイカ、⑤セントクリストファー・ネイビス、⑥セントルシア、⑦セントビンセント・グレナディーンである。①と④に続いて、他の5か国も離脱に動く可能性が高い。ジャマイカが離脱すれば、流れは決定的だろう。

五輪中継が始まると、カリブ諸国の選手が開会式の行進に登場する。見ながら、未だに英国の植民地のままなんだなあと溜息をつく。語弊のある言い方だが、無駄に小さな国が多すぎる、なぜカリブ連邦を作って一つの国に纏まらないんだろうと、苛々する気分を何十年も続けてきた。一方、それが決して簡単なことではないことも、日本の現実の経験でよく理解できるようになった。日に日にアメリカの植民地と化し、それを自由意志で選択し追求している。何事も一直線に理想へは向かわない。年をとって私も大人になった。カリブ連邦が簡単にできるのなら、アメリカの半植民地たる中米地峡帯の諸小国が纏まって連邦国家を構成していておかしくない。

レルムだのコモンウェルスだのは、英米の世界支配の重要な一環であり、中米カリブを細かくバラバラに分断して固定すること、カリブを独立国化させないことは、米英の帝国主義的な思惑と奸計によるものだと察する。そして、普通に考えれば、カリブ島嶼が一国に纏まるときは、キューバやベネズエラに似た矜持と理念を持ったラディカルな共和国が誕生する可能性が高い。私は、年をとって大人の感性と諦念に落ち着きつつなお、その情熱的な方向性(=カリブ連邦の実現)を歓迎し祈念する。それが21世紀の西半球のあるべき姿だと確信する。島嶼国の人口のほとんどは、奴隷貿易でアフリカから強制的に拉致された人々の子孫の黒人だろう。

そんな国々と人々が、何で21世紀も20年過ぎた現代になって、なお英国に忠義立てし、英国王を国家元首に据えて喜んでいなくてはいけないのだろう。さっさとそのような集合体から離れ、インドや南アフリカが歩いた道へ踏み出すべきだ。同じ境遇と歴史を持つ近隣の島々と手を繫ぎ、ASEANのような、AUのような共同体を構築すべきである。番組に出演した高安健将によると、ジャマイカのレルム離脱に際しては、その根底に歴史問題があり、奴隷貿易の過去に対する英国の謝罪と清算の要求があると説明していた。グッドニュースだ。ジャマイカの前向きな姿勢を言祝ぐ。挑戦するべきだし、英国が美化されすぎている世界史を書き換えるべきだ。

今後、英王室と英国の威信の衰えと共に、過去の汚い歴史が掘り返され、被害者の子孫によって告発され、英国とレルム支配層の倫理的な地位は失墜していくことだろう。そのことは、アメリカの地位に関わり、米中関係のバランスに絡まる。現在、台湾を承認している国が14か国あるらしいが、リストを見るとレルム国が多く、また中米カリブと太平洋の小国が多い。①セントルシア、②セントクリストファー・ネービス、③セントビンセント・グレナディーン、④ベリーズ、⑤ツバル、などである。偶然の一致ではあるまい。これらの国々の真の支配者が誰で、国家の存在意義が奈辺にあるかが透けて見える。植民地からの解放を人類の進歩だと定義するのなら、これらレルム諸国は反動だと言わざるを得ない。

英米が自分たちに都合のいい決議案を国連の会議に提出するとき、多数決だから、なるべく子分の小国の数が多い方がいい。カリブのレルム諸小国にはそんなイメージが纏わりついている。国際政治の中の英米の数揃えの道具なのだ。だから、島々で主権国家を分散させて存在させているのだろう。独立国たるは形式だけで、実態は植民地時代のままに違いない。住民たちの多数は決して現在の状況に満足してないはずで、いずれ主体的な力を蓄え、政治的意思を顕かにし、ジャマイカ的な針路を模索するだろう。旧宗主国の影響力を排除して横に連携しようとするはずだし、奴隷貿易の歴史の清算を自立と新生の基礎とするはずだ。アジア諸国やアフリカ諸国の歩みと同じように。

デーブ・スぺクターの解説によると、ヘンリー王子が英王室の暴露本を出版するらしく、その問題で揉めているらしい。国葬の場では家族の和解を演出していたが、確執は解消されてないようだ。エリザベス女王という絶対的な存在がいたから、どうにか衝突が回避され均衡が保たれていたように見える。クーリエが配信した記事に添付された動画が、キャサリン妃とメーガン妃の緊張関係をよく伝えている。カメラの前で関係良好を演技しないといけないのだけれど、両者ぎこちなく、言葉をかけ合って会話を作ることができない。双方に立場があり、戦略と計画があり、利害と駆け引きがあり、スタッフがいるから、不用意にハプニングを起こせないのである。

一見して、相当厳しい対立状況になっていて、余程のことがないと大団円の流れに向かいそうにない。常識的には、王室内部と英国民の目からは、デーブ・スペクターの論評どおりメーガン妃が悪者だが、メーガン妃には主張と展望があり、自己の論理からの正当性がある。それを応援する勢力もある。コトは多様性の問題に関わり、米国にはメーガン妃を応援する部分が多い。英国王室は米国世論を無視できない。米国の支持は英国王室にとって必須であり、その意味をヘンリー・メーガン夫妻は熟知している。現状、二組の夫妻の相克を調停できる者はない。国王にはカリスマがなく、家族からも英国民からも信頼がない。二組の対立に世界の関心が集まり、その動向が英王室の今後の基軸となる。

現在はキャサリン妃が圧倒的に人気があり、ウィリアム王子への継承に期待が集まっている。だが、不安を禁じ得ない。何かが起きれば、その安定的な進行は壊れるのだ。例えば、不倫が発生するとか、子育てに失敗した場合である。皇太子家にトラブルが起きた瞬間、英国民の支持は一挙に崩れる展開になる。たしか、以前、ヘンリー・メーガン夫妻については、エリザベス女王が激怒して王室称号剥奪を決断し、追放を指示したという報道を見た記憶がある。憶測記事だったかもしれず、チャールズがとりなして事なきを得たのかもしれない。今のところ二人の称号は維持されている。何となく、皇太子一家に何かあった事態に備えて、保険をかけたようにも窺える。

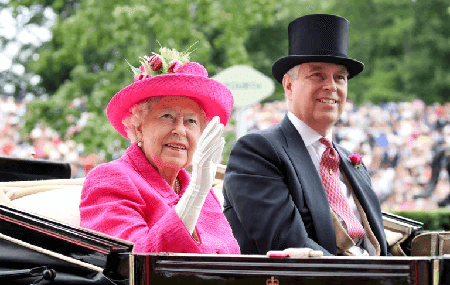

意地悪な観測だが、英王室の遺伝子と私生活習性はリスキーで、王室の威厳と正統性維持の観点からは不安が残る。ヘンリー8世の呪いだろうか。それとも、性的放縦が貴族文化のネイティブで、源氏物語的な暴走破綻の宿命と輪廻から逃れられないのだろうか。チャールズも問題だが、女王の二男のアンドリューが犯した性的暴行事件は論外だ。女王は万人から尊敬される偉人だったけれど、斉家に成功したとは決して言えない。傷だらけであり、聖人の子どもたちとは思えない失態と行状である。その意味からも、ヘンリー王子の暴露本に何が書かれるか、非常に興味深い。アンドリュー王子もヘンリー王子も少年時代に心に大きな傷を負っている。

父親チャールズを軽蔑しているだろうし、王妃に収まったカミラを憎悪しているだろう。母親ダイアナを切り捨てた女王を恨んでいるだろう。それが自然な感情であり、何かの形で歪に噴出しておかしくない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?