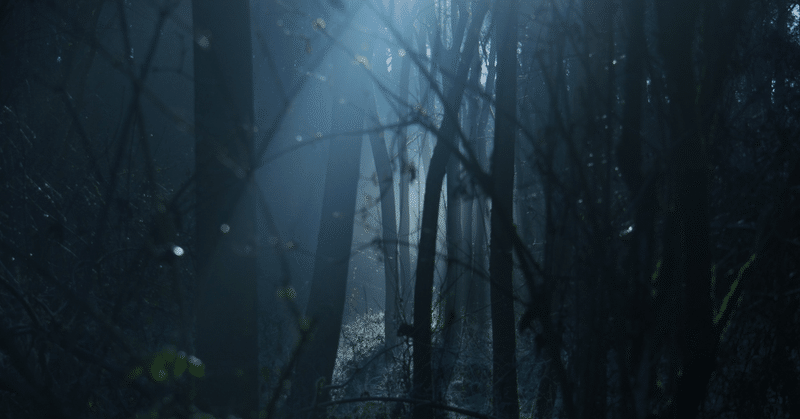

【散文】3つの暗闇

前回、魂の暗夜のことを書いていて、気づいたことがあります。

十字架の聖ヨハネ、マザーテレサ、ユングなどの名前を出して、それぞれの暗夜のイメージを繋げたわけですが、一口に「暗夜」と言っても、その暗闇の指すところにはそれぞれに違ったニュアンスがあると。

歴史神学者のA.E.マクグラスによれば、霊性の著作者たちの「暗闇」のイメージには、次の3つがあると言います。

1.疑いのイメージとしての暗闇

神の神秘的なわざと臨在を理解できない状態。

疑いを排することが光になる。

2.罪の象徴としての暗闇

罪は神と人の間に妨げを置く原因になる。

霊的訓練で霊的照明を得ることを目指す。

3.神を見ることができない象徴としての暗闇

神は知り得ないという人間の知識の限界。

被造物としての限界のこと。

3番目の暗闇は、キリスト教の神秘思想の「否定神学」の流れに見ることができます。5〜6世紀ごろの偽ディオニシウス・アレオパギタから、14世紀のウォルター・ヒルトン『無知の雲』へと流れていく、神の不可知性の問題です。

さて、十字架の聖ヨハネの魂の暗夜は、『浄化の段階のことであり、聖性にたどり着くために通らねばならない剥奪や欠如である』と、前回書きました。

神との一致を妨げる、さまざまな夾雑物を取り除く段階です。

いわば、霊的進化の一過程として捉えているのです。

信仰する人にとって、神の沈黙はたいへん苦しいものです。イエス・キリストは磔刑の時に「わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか」、と沈黙する神に向かって呼びかけました。

日本の作家である遠藤周作も、神の沈黙をテーマに文学作品を書いていますので、私たちにはこちらの方がイメージしやすいかもしれません。3つの暗闇で言えば、1つ目のものに深く関わっているでしょう。

祈りを始めた人々は、ある時期に差しかかると、神に関することの中に何の慰めも感じられない、無味乾燥を味わうとされています。十字架の聖ヨハネが感覚の暗夜として挙げているのは、この無味乾燥です。

イエズス会の霊性では「すさみ」と呼んでいるようです。

最初は祈りによって慰めや心の安寧を得ていた人が、すさみの状態に嵌ってしまうと、とてもがっくりとして信仰を放棄してしまうこともあるのだと言います。

暗夜を通して人は、自分の弱さや限界を痛感することになります。

しかし、神の働きかけ、浄化という恩寵はすさみを経験し、己の弱さを痛感したからこそ起こるのかもしれません。

この痛み苦しむ霊魂が、ここで何よりも辛く感じることは、明らかに神が自分を見捨て、自分を憎み、闇の中に投げ込んでしまわれたと思えることである。神が自分を見捨ててしまわれたと考えることは、霊魂にとって、非常に重大なこと、また、この上ない苦しみである。

この浄化の苦しみは、十字架の聖ヨハネにあっては神からの罰というよりはむしろ、恵みになるということです。

もちろん、これはたとえようもない苦しみでしょう。

しかし、この苦しみを味わう人というのは、神への深い愛を抱いている人なのだと聖ヨハネは解釈しました。

太陽と目のたとえというものがあり、人が太陽に近づけば近づくほど、その目の弱さと不純さのために深い闇と苦痛を引き起こすように、霊魂は神に近づけば近づくほど、己の弱さのゆえに深い闇と苦痛を感じるのだとしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?