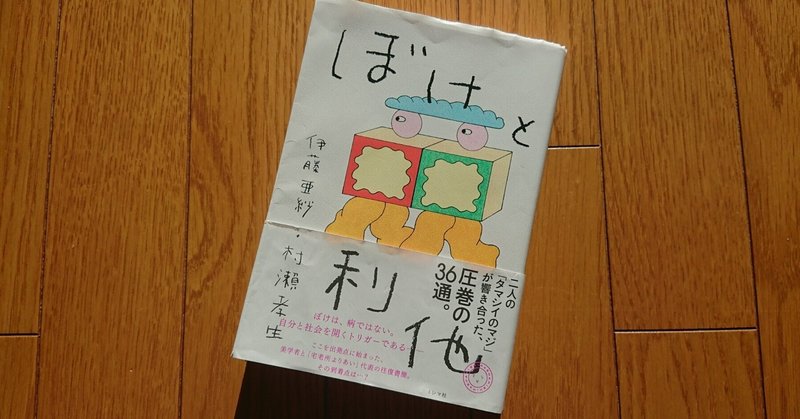

ぼけと利他【読書のきろく】

「ああ、これで終わりなんですね。」

往復書簡の最後の一通を読み終えたとき、声にならないつぶやきが心の中で生まれました。なぜだか、鼻の奥がツーンとしています。

村瀬さんには、校区の社会福祉協議会の活動で出会って以来、よくお世話になっています。伊藤さんの存在を知ったのは、著書『目の見えない人は世界をどう見ているのか』を友人から紹介してもらったのがきっかけです。

僕が尊敬する人たちが、それぞれが感じたことを言葉にして、手紙のやり取りをされました。手紙と言っても、実際にはメールでの交流で、それがネット上に公開されていました。

教えてくれたのは、地域でいつもお世話になっている人。

中身はとてもおもしろいことが書かれていました。介護現場での出来事や、吃音体験の思い出を交えながら、日常のいろんなことに向き合ってみる、といったものです。それは「分析」とか「評価」とはまったく違うところにあって、体で感じたことを深く深く感じ直すようなもの。感じながら、思考が飛んだり、思い出がよみがえったりすることもあって、その流れを壊さずに取り出してくれているのが嬉しくなります。

おもしろいものを教えてもらえてありがたい、と思ったのと同時に、本として出版されてほしいと思いました。

僕は、さんざん使っていながら、どうしてもスマホやパソコンは苦手で、何かを読むならやっぱり紙の本が好きです。安心します。

だから、出版されてとても嬉しいです。

ネットで読んだものも、読んでなかったものも、改めてゆっくり読んでみて思いました。忙しさと違う時間の流れや、一定の場所に縛られない空間の認識は、すごく豊かだなと。

誰かと誰かの行為や想いが一致するゴールがあり、そこに早く無駄なく効率よく到達することを目指す。それはそれでひとつの価値観だけど、それだけじゃない。

「わからなさ」や「ズレ」があって、そこにあえて身をゆだねる。そこに、「やってあげる」「してもらう」の関係を超えたものが生まれる。

それを感じ取ると、まわりの世界が違って見えてきて、時には抱えていた悩みなんかも吹き飛ばしてくれる。

驚きもあるし、心がとてもあたたかくなる。

もちろん、現場そのものを体験したのではなく、時間をかけてまとめられた「本」として客観的に見せてもらっているのも、そう言っていられる大きな理由だと思います。

ただ、実は僕も短期間だけど介護施設で働いた経験があるから、少しだけわかる気がするんです。乳幼児の子育てにも通じるものがあると思います。

インターネットが浸透して、みんながスマホを持ってるのが当たり前の暮らしになり、メールやSNSも使っているから、いつでもどこでもすぐに反応が来る。僕は、便利さと同じかそれ以上に、生きにくさが付きまとっているように感じています。常に自分じゃない誰かに引っ張られて、逃れられない状態になっている気がするんです。

「老い」の世界、あえて手紙のやり取りを重ねる時間的な余白、手に取れる紙の本。

「効率」で語れない世界に何があるのか、に触れられる一冊。

村瀬さんの新著『シンクロと自由』と一緒に、働き盛りと言われる世代の人にこそ読んでほしいと思います。

それにしても。

僕もいつかは本を出版できるようになりたいとずっと言ってるけど、村瀬さん・伊藤さんのように、日常にあるものをしっかり味わって豊かな表現ができる人の文章を読むと、自分がとてもちっぽけに思えてきます。

感じたことを言葉にする。

これからも修業は続きますね。

◇

読書のきろく 2022年

『ぼけと利他』

#村瀬孝生

#伊藤亜紗

#ミシマ社

最後まで読んでいただきありがとうございます!少しでもお役に立てたら嬉しいです(^-^) いただいたサポートは、他の誰かのお役に立てるよう使わせていただきます。 P.S. 「♡」←スキは、noteユーザーじゃなくても押せますよ(^-^)