はじめての裁判傍聴記

🔹はじめに

きっかけは、「つけびの村」の本の著者であるルポライターの高橋ユキさんを最近知ったことだった。このYouTubeに出演されているお話の中で心の病気を患って、お仕事を中断している時に裁判の傍聴をしながらライターになり現在も裁判傍聴のルポを書き社会復帰したことに感動を覚えた。また、行政書士の資格取得のため勉強をして行き詰りを感じ視点を変えようとしていたところだった。

🔹裁判傍聴って?

裁判傍聴は誰でも出来る。身分証明書の提示もなく入場する費用もかからない。今現在一部非公開にはなっているものもあるようだが、目的がある。過去裁判の傍聴公開がなかった時代、裁判官が好き勝手な判決を出すようになってしまった。傍聴人が入ることによって裁判官の判決にも何らかの抑止力が働くようだ。

時間に余裕が出来たので、即行動。交通費、軽食が食べられるお金があるか確認

事前に地裁の裁判所のホームページを傍聴券の配布場所を確認

右も左もわからず、傍聴券は抽選なのねと理解していざ裁判所へ

あとでわかったことだが、すべての裁判傍聴に抽選があるわけではない。そんなふうにしか理解してなくて出かけた。

🔹民事裁判の傍聴

開廷前はテレビの中継車も来ていて新しい判決が出るかもしれない予感

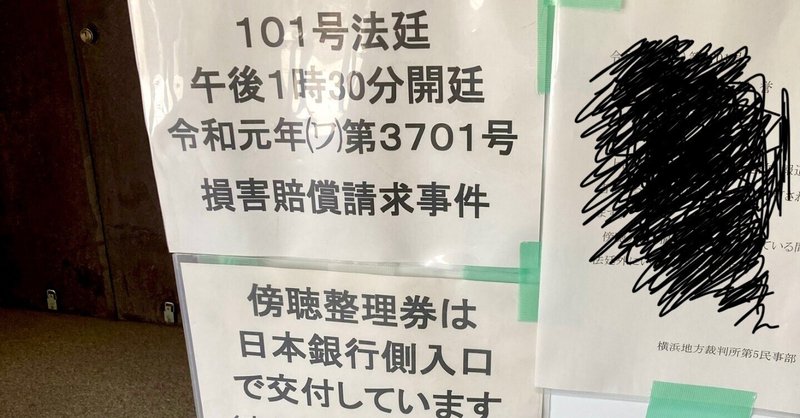

地裁のホームページには今回のタイトルの写真の内容しか記されてなく何の内容の訴訟の裁判かはわからなかった。

🔹訴訟の内容

傍聴席抽選券配布前に原告の支援者の方から訴訟内容の書かれたチラシを見せて頂いた。原告側の主張を聞くことも出来た。

原告は防衛大学校の元生徒さんだった。上級生の過度な指導によって、心身を病み退学をよぎなくされ、退校処分となり自身の夢は断たれる。加えて現在でも自発的に声が出ないなど身体的な後遺症が今現在でも残っている

防衛大学校(国)と上級生を被告とし損害賠償請求をする民事裁判の中で審理も尋問も終わり判決の日を迎えていた

🔹棄却判決へ

傍聴席の抽選をはじめようとしていた。人気の傍聴だった。裁判所はどうやって予測しているのだろう?マスコミが大々的に報道しているのが基準なのだろうか。番号が書かれたA4サイズの抽選券を時間になると裁判所の1つの扉から配布。正面玄関ではない。当選番号は裁判所の中に掲示。それを見るため裁判所の中に入る。そのとき持ち物検査、飛行機に乗る前のように探知機の中をくぐる。掲示版で確かめる。当選していた。抽選券から傍聴券に交換。支援団体の方達も多く傍聴を希望されていて、抽選が外れた方もいたので何の考えもなく突然に傍聴に来た身としては当選が心苦しいかった。開廷前まで傍聴席の後ろにカメラが設置されてた。フジテレビのマークがカメラについていた。報道席が用意されていて開廷直前に何名かバラバラ法廷内に入ってきた。女性記者が多い。判決文は2行読み上げて終わる。え?早くないですか?判決文てこんなものなの?判決内容は、審理や尋問を聞いていなかったので根拠がわからない。困った。

判決だけ聞いても????

一方でヤジを飛ばしてはならないと聞いていた傍聴席から「忖度!」「不当判決」などヤジが飛んだ。はじめての傍聴なのでビックリした。傍聴席からのヤジ、オッケーな場合もあるのも知った。

🔹自宅に帰って

街頭の原告支援の様子を見ていると、支援団体の方から、署名の案内が書いてあるカラーのチラシを頂いた。うちの近くの駅に街頭で宣伝にこられていた。

一方で裁判中、どのように身体的な苦痛を裁判で立証したのだろうかと気になった。

失敗続きの行政法の勉強だが、騒音被害の原告側勝訴判決。行政法の重要な判例で(大阪国際空港公害訴訟 昭和56年最高裁判決)

現伊丹空港が国営空港だったころ

訴訟内容は夜間に飛行機離発着が騒音がある。空港が住居群と近いため住民の方達が騒音のため睡眠もしっかり取れず健康被害が多数出ていた。試験出題ポイントとは違う話でしで恐縮だが、今なら騒音を数値化して健康被害を証明できそうだなと読んでいた。

では、身体的苦痛を人から受けて健康を失った場合は、

心のダメージをどのように法廷内で立証するのか。

原告のお父さんが開廷前、地裁前でマイクを持って「言葉の暴力」についてお話をされていた。

言葉の暴力はある。そのことで苦しんでいる人達、いじめを受けている人達も裁判での立証方法を知りたいはずだ

🔹困難な道のりでは?

私の力不足から、今回の裁判での審理や尋問の内容が記されたものを検索しても探せなかった。類似の裁判、福岡地裁(第一審棄却判決) 福岡高裁 勝訴となった民事訴訟、防衛大学校いじめ訴訟。第一審判決文が検索できた。読んでみた。

内容は棄却判決。いじめの内容は違えども今回と同じ判決。

いじめの内容は困惑以上で、読んでいてもつらかった。だが、それゆえにしっかり検証されているように受ける。一審の判決裁判で棄却されているので、原告は認めれていない感じを受けるのはいなめない。かといって、訴えを無碍に扱っているわけではなかった。以前ニュースなどや新聞などで勝訴か敗訴かしかないと勘違いしている私がいた。当たり前だが審議はされているのだ。当たり前だ。だが、私がうとくなってしまうのは、なぜだろう。問題意識が低いのか?

被告が尋問で証言をする中、原告がフラッシュバックで苦しいようなら代理弁護人が言葉を選んで証言も可能だろうと想像できた。

それでも言葉の暴力を客観的証拠を出すのには、困難にみえる

心のダメージがあったとしても数値化することは出来ない。誰がみてもひどいのひどいが基準がはっきりしない。心象としてのいじめの立証。弁護団の方達は焦点をしぼって、訴えるのだろうけれど、心の傷の一般化?かな?ただつらかった、傷ついただけではなくて社会的な側面、ここでは全寮制の防衛大学校内で起きている。国の執行機関の養成所。作業を想像してみる。あっちがダメならこっちでうーんでもこっちでもいけそうかな?いやダメ判例見る、まとめる。その束をもって民事の争点をはっきりさせていく。

恥ずかしいけれど普段いじいじしている私には到底無理な作業。1つのつまづきで諦めちゃうし投げ出しちゃう。弁護団はすごい。信念や覚悟が違うのか

🔹原告のメンタル

そうは言っても、いじめを受けた原告は裁判中フラッシュバックしないのだろうか。嫌なことをされて言葉を再現するのは、つらいことに他ならない。性犯罪やDVの裁判でも二次被害と同じことが起きてるはず。訴訟は起こせるけれど、証言するそれに耐えられるメンタルでないと出来ないのか。私が原告の家族だったら支えることが果たしてできるのだろうか。。。

憲法32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない

試験では重要な判例がないので、特に問題とはならない憲法の条文。

それが胸に響いてくる。権利はある、あるのだ。

🔹感想

判決を不服として上告すると家族から街頭でお話があった

今後は東京高裁へ。

高裁で同じような尋問があるかどうか教養のない私だが、原告ご本人がまだ後遺症を残し寛解していない状況。精神的なダメージを受けたままだ。

私にはそんな状態の原告の人が健康でいるために治療に専念する環境へ移行する道が断たれているように見受けられた。それはとても治療の長い道のりを予想できた。

それゆえ、上告するを決断した原告の人は、なみなみならぬ覚悟をもっているのだろう。学校、いじめをした相手を許し難さ、憤怒が伝わってくる。もしかして

上告することが今生きる意欲につながっているのかもしれない。

🔹私がわかったこと

①必ずしも配慮はあるものの原告の心の健康であることを裁判する中で優先されるものとは限らない

②棄却判決は、不服として上告してもう一度裁判ができる

③判決までの過程をしろう

④弁護団が立ち上がっている

しみじみ感動してしまった。

ノンフィクションのドキュメンタリーを1本見るようだった。

原告の支援者から見たら、まだまだ軽い視点しか持てないが

1冊の良本を読んだ後のように何かが深まるような印象がある。

平日限定だが、時間の余裕がある時、裁判傍聴に行くのも選択肢に入れよう

🔹最後に

余計なことかもしれない。

息子と同学年かも知れない原告の方へのメッセージを残そうと思った。

まず生きてて良かった。それが1番なによりだ。

また、今の時代を生き抜いてほしい

Xでも有名なわびさん。私もフォローしていた時期があり

今の時代、必ずしも同じ悩みではないけれど心のことを苦しんでいる仲間は多い

わびさんの本の紹介。私も電子版を購入している

「メンタルダウンで地獄を見た元エリート幹部自衛官が語るこの世を生き抜く最強の技術」

防衛大学校ではないけれど、陸上自衛隊の幹部候補生学校の出身の作者である。

原告の人が、今までの裁判をした経緯、病気を回復した記録を出版できるほど元気になったら嬉しい。裁判を進めながらでもまずは、心身ともにご健康を取り戻したらと思う。精神科医の樺沢紫苑先生の受け売りだが、気分の良いときがあれば、朝散歩をおすすめしたい。メンタルを良い方向に整えてくれるキッカケになるから。

これで、はじめての裁判傍聴記を終わります

読んでくださりありがとうございます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?