【読書】『ユートピアの裏側で −コムナルカとソ連の記憶』 鴻野わか菜+本田晃子+上田洋子 ゲンロン13より ゲンロン (2022)

かつて「ソビエト連邦」(ソ連)と呼ばれ、多くの共和国で構成され、共産主義の総本山であった国が、1991年に崩壊し、「ロシア共和国」となった。

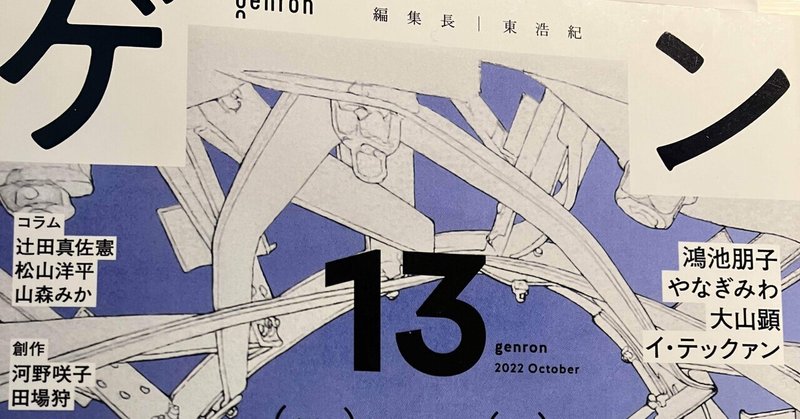

今回は、「ゲンロン13」という評論誌の中で、ソ連時代にあった共同住宅「コムナルカ」について、3名の討論を読んで考えたことを書きたい。

「コムナルカ」は、次のように紹介されている。

「ソ連時代のはじめに、帝政期(注:ソ連は1917年ロシア革命によって帝政が崩壊して成立した)に貴族や商人の住宅だった建物を国有化して作られた、都市の労働者むけの新しい住居のことです。」

今の日本からすると、国がこのような政策をとることが良いことだ、と思うかも知れない。

しかし実態は以下のようなものであった。

「その誕生によって労働者が貴族の家に暮らせるようになったのですが、ひとり当たりの割り当て面積が決まっていて、しかもあまりに狭かった。一部屋に家族全員が押し込められ、おまけにトイレやキッチンなどのインフラは共用と、日常生活に多大な困難を強いるものでした。」

「共同体」の構築を目指して、こうした住宅があった(今もあるらしい)。

共用施設が多くなると規則が定められる。

ソ連は日常が「統制社会」であるので、「密告が横行し、分断が進み、信頼関係も損なわれ」ることになる。

そして、「コムナルカは、人間関係によって天国にも地獄にもなりえました。」と続く。

僕は、高校からスポーツを始め、大学、実業団と人生の前半をスポーツに費やした。

大学では、体育会という組織に所属して、狭い合宿所で正月もなく年間300日合宿という日々を過ごした。

「コムナルカ」は、この頃のことを思い出させる。

僕が大学生であった、1980年代後半では、先輩後輩の人間関係も厳しく、自分の場所は畳1枚であり、強いメンバーは二段ベッドに寝ることができるが、そうでない場合はまさに雑魚寝という状態であった。

どこに100名も入るのだろう、という合宿所での300日合宿であった。

食事はマネージャーが作ってくれるが、コストを考えると、ごはんは冷えると臭くなるようなもので、マネージャーによっての食事の差も大きかったことを覚えている。

こういう中で育つと大抵のことは大丈夫だ。

もちろん、今から考えればパフォーマンスの良し悪しに大きく影響することもあったけれど、こういった合宿生活の中で身につけたことは多い。

食事は、ほぼ何でも食べることができる。

当時21時半就寝4時半起床であったので、早寝早起きになる。

そして、人間関係について学ぶことが多かった。

合宿生活は月曜日の夜から日曜日の夕方までで、日曜日の夜から月曜日の夜までは合宿がなかった。

大部分の大学生は、日曜日の夜に解放されると一目散に外に飛び出していく。

僕は2年生までは合宿所は嫌いであって飛び出していったけど、3年生から飛び出さない人になっていった。

日曜日の夜は合宿所にいて、他の大学や実業団の友人と飲みに行った。

他の大学も同じスケジュールであったので、深酒をすることになり、合宿所に泊まり、月曜日を迎えることになった(大学は行かなくてもいいのか、という声もあるけど)。

そして、また月曜日夜の合宿をむかえるのだった。

こうして合宿所から抜け出さない人になっていった。

「コムナルカ」のことを読むと、あの合宿生活のことを思い出す。

そして、「コムナルカ」で過ごして、その後海外に亡命した芸術家が「コムナルカが不自由で極限的な場でありながら、そこで暮らす人々にとっては唯一の生の場であり、そのひとの人生と密接に関わる場であったことを描き出している」ことは、「コムナルカ」が決して悲惨な場だけであったわけではないことを表している。

僕は、大学での合宿生活がスポーツにとってよい、とは思わない。

また、実業団に入ってからの反面教師となる部分が多い。

それでも、当時の先輩後輩の顔を見ると懐かしと親しみを感じるのは、あの共同生活を送ってきたからだ、と言える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?