パイナップルちゃんぷるう

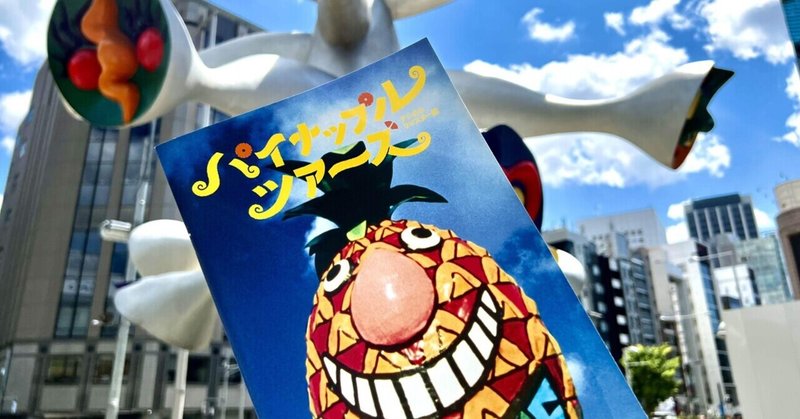

「パイナップルツアー」デジタルリマスター版

30年ぶりの上映だそうだが今も新鮮なパワーに溢れてる。当時20代30代だった劇映画未体験の3監督が撮ったオムニバスということで斬新な切り口の連発。当時日本はバブル期だが沖縄本島やヤマトゥからその波が離島にまで寄せてくる。

全編にわたって当地特有の音楽が流れているのはジプシーを描いたユーゴ映画「アンダーグラウンド」を彷彿させる。と観ながら思っていたら、鑑賞後のトークでプロデューサーが同じこと言ってた。ベルリン映画祭でのヨーロッパ聴衆の感想として。

言葉と文化のチャンプルーぶりと変わりゆく時代に揉まれる島の描写は台湾映画「非情城市」にも通じる。声の出ない人のもどかしさも共通してる。

「‘80年代の若者の多くは、ウチナーグチを正しく話せない、三線できない、カチャーシー踊れない•••そんな卑屈な感情から『沖縄』を避けたダサく感じたりしていましたが、‘89年から’90年頃から自らの世代にも独特の文化があることに気づき、県内の若者から『沖縄ブーム』が起こりました」(當間早志監督、作品パンフレットより)

島に変化をもたらすものはいつも海を超えてやってくる。新しいまれびとだったり出戻りだったり。

島には独特の文化が低層に流れつつも外からは強力な資本主義がいやがうえにもやってくる。ホテル建設を願う青年の言葉は広告代理店の受け売りでどこか空しく響く。地元の言葉の中に当地では聞きなれないだろう用語がぎこちなく加わる。アロハのようなかりゆしのような鮮やかなブルーシャツが風に揺れて落ち着かない。

豊かさの尺度にカネが持ち込まれると島の文化に矜持は持ちつつも、そことは何か違うはずの海の向こうが気になってしまう。島一番の三線奏者の若者ですら心が揺らぐ。

第二話ではヤマトンチュの郵便配達人がキープレーヤーだ。この青年の軽薄なインチキくささがいい味出してる。古来郵便配達人は信頼を集める職業であり遠く離れた場所同士を繋ぎ合わせる。ゆえにその存在だけで尊敬されうる。島民からも可愛がられている。しかし両者の微妙な距離感がたまらない。彼はいつまでも外なのだ。でも長老は一枚上手だ。いつのまにか中に引きずり込んでゆく。沖縄大好き本州人の独りよがりの「癒やされたい」気持ちと、面倒な付き合いはしたくないという外来人のいいとこ取り。

かといって外からやってくるものと戦うかといえば、そんなことはない。影響されたり感化されながらも島の流儀で受け流したり飲み込んだり占いだったり音楽だったりチャンプルーしてしまう。ブラジル帰りがタコス屋はじめ若者はバンド立ち上げてロンドン目指す。

そしてそのミックスが島の彩りになってゆく。伝統だと思うものだってどんどん変わってきた姿なんだろう。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?