心理的安全性のつくりかた〜第一章〜

自分が関わった人間が、より早く・より強く成長するために時間を使いたいと思っています。

そこで、「One on Oneの導入」を目指してチーム作りを始めました。

「アレをやれ、コレはこうしろ…」と言われることが嫌いなもので、あくまで「内発的動機づけ」を起点にしたいと思っています。回りくどいのはわかっています。しかし私自身が指示を受けることが嫌いなもので、たとえ指示通り動いていたとしてもそれは私自身が決めたことであって、やらされてはいません。

漫画「ワールドトリガー」より

「それを決めるのは私ではない、ユーマ自身だ」

主人公の一人のユーマに対して、お目付け役のレプリカのセリフです。生きるか死ぬか、成長するのかしないのかという選択を人のせいにしてはいけない。

ワールドトリガーはマネジメントの勉強になるなぁと思っていたら、人事のなべはるさんに先を越されていました!

是非、noteも漫画も両方ご参考あれ!

本題

さて、One on Oneのチームビルディングの中で、まずはインプットを増やすために勉強会を行うことにしました。闇雲に歩き回る質の悪い「経験」よりも、ある程度知識がある中で歩き回る方が遥かに上質な時間を使えます。

そこで私のテーマは心理的安全性にしました。組織本「ティール組織」(フレデリック・ラルー)の重要な3つの要素の一つ「全体性(ホールネス)」に含まれる部分になるかと思いますが、コレがなかなか難しい。

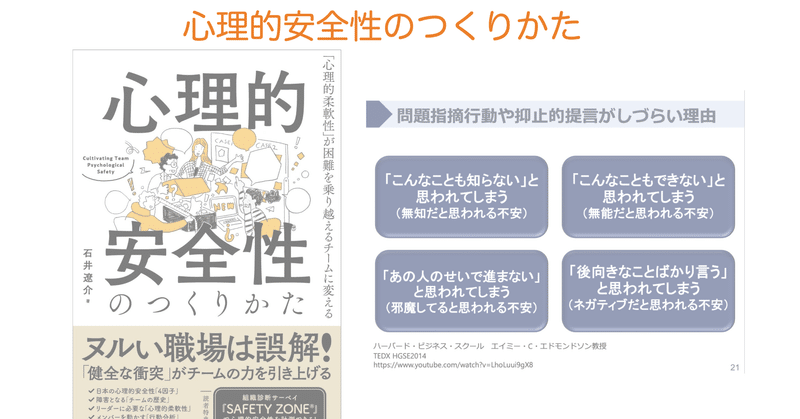

心理的安全性の理解

「無知」・「無能」なんて僕は思わないから、なんでも言ってね

というような「優しい環境」なのかなと、私も最初は思っていました。でも違うようです。

「無知」・「無能」なんて思われるはずがないから、なんでも言いますよ!

なんだよね。

「所属」にまつわる 「かもしれない」

人間が組織・チームに所属すると、経験上「◯◯かもしれない」という予測を働かせるものです。良い方向に機能することも当然ありますが、悪い面では「忖度」を生んだり、「事なかれ」主義にも陥ります。

画期的なアイディアを思いついても、

色々と否定されるかもしれない、理論に穴があるかもしれない、面白くないかもしれない。

挙げ句には、失敗したら責任を取らされるかもしれない。

「まぁ、あーだこーだ考えても仕方がない、やってみよう!」

とはなかなか行かないものです。

一人だったらそこまで考えないのに、チーム(複数の人数)に所属すると生まれる感情です。

もう一つの勘違い

心理的安全性は、

強いチームを作るためにそういう「場(雰囲気)」を「作る」

のだと思っていたんですが、

そういう「マインド」の人が「集まった」チームが強い

なんだなと理解しました。

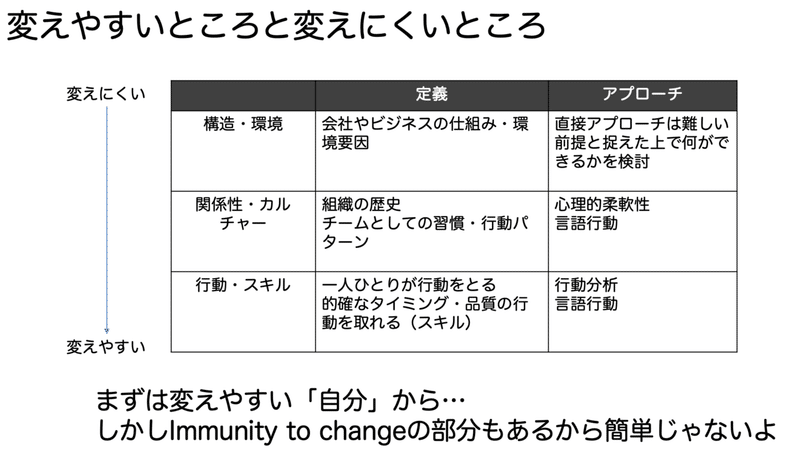

変えることは簡単じゃないさ

一人ひとりの行動は変えやすいです。人や組織を大きく変えることはとても困難なことだと思います。組織を変えることよりも個人の行動のほうが変えやすい、そのとおりです。だけど…

変えやすい「自分」にもどうやっても変わらない部分があります。変えたいと思っても変わらないのは無意識的に抵抗するからです。それをImmunity to changeとロバート・キーガンらは定義しています。

「かもしれない」の呪縛から解き放つのは簡単じゃないと思います。

この後2章以降、変革のためのアドバイス、特に「心理的柔軟性」というワードが気になっています。

読み解くのが楽しみだ。

まとめ

心理的安全性とは、

ぬるい環境ではなく適度にコンフリクトが起こり、それを許容・乗り越え、議論できるメンバーとの関係性

といったところ…かな?

私はこんな人間です。是非こちらも読んでいただけると嬉しいです。

最後まで読んでくれてありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?