演奏会の裏方・ステージスタッフ・舞台進行の備忘録

初めて演奏会のステージスタッフとしてお手伝いしてきた人間の個人的な備忘録です。

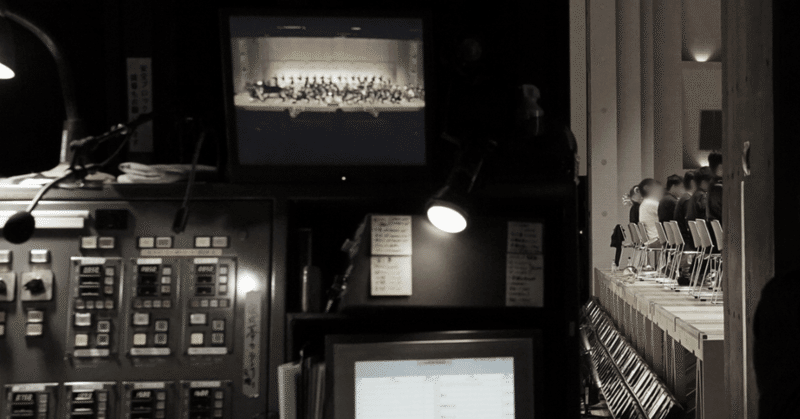

先日ですね、某吹奏楽団の某演奏会のお手伝いをしてきたんです。アマチュアの演奏会です。

その団とは人脈的にも、人生的にも大変お世話になった面が大きいので、あと個人的に勉強したいこともあったので、そんなこんなでよろしければお手伝いさせてくださいということで、僅かながら演奏会本番の開催に尽力させていただきました。ちなみに、個人的な失敗やちょっとしたハプニングはありましたが、それらもなんとか乗り越えて、本番は無事終演することが出来ました。ご来場いただいた皆様ありがとうございました。

私は過去にアマチュアの吹奏楽演奏会の開催・主催を2回行ったことがあり、もちろん演奏会本番を前に、本番の舞台進行表(タイムスケジュール)や舞台配置図などの資料も作ったことがあります。が、いずれの演奏会も私は「主催 兼 団長 兼 指揮」で、実際本番の上演中の私は指揮台の上で指揮をしており、その間ロビーやホワイエのフロアのお仕事とか舞台の裏方のお仕事とかは全く触れられていないに等しいんですね。その間ステージの裏とかフロアとかで業務してくださっているスタッフさんには、私は大変お世話になっているわけです。私が今まで作ってきた演奏会の成功だとかいうのは、そういったスタッフの方々の支えによるおかげなのです。マジ本当ありがとうございます色んな方々。

そういうわけで、実際に舞台上が演奏中のとき、「ステージの裏って何やってるんだろう?」「ステージスタッフって何やってるんだろう?」という関心と勉強のつもりで今回初めてお手伝いに突入させていただいた次第なのですが、これが思いの外個人的にたくさん勉強になったので、次にこういうお手伝いをする機会があったり、また演奏会を主催・運営することになったりした時に便利な知恵だな~と思い、それらを備忘録としてここに残しておきます。

「突然ステージの裏方のお仕事することになったけどどうしよう」だとか、「演奏会主催・運営することになったけど舞台裏事情よく分かんない」といった方には参考になる情報かもしれません。一方私はプロのスタッフではないので、裏方の作業に関して専門的な詳しい内容については書いておりません。すべてアマチュア向けの内容かつ素人の文章ですのでご了承ください。照明とか音響とかそのあたりの魅せ方・聴かせ方といった専門知識・専門技術的な話もありませんのでそのへんも期待しないでください。あと画像もないです。文字ばっかりです。

1.ステージスタッフで大事なこと2つ

先日チラッとTwitterにもツイートしたんですが、文章を肉付けしつつ書きます。

ステージスタッフの仕事って何すんの?って問いに対する答えを超簡潔に言うと、

・「お客さんが舞台上の演奏・物語に集中できる舞台」を作ること

・「舞台上の演奏者・役者がパフォーマンスに集中できる舞台及び舞台進行」を作ること

この2点に尽きるのではないかと思います。

なんかこの書き方だと、地味に感じますよね。もしかしたら、

「えっ舞台裏ってすんごい派手な照明演出をしたりとか、特殊な舞台装置を使ったりとか、スモークマシン使ったり花吹雪や雪を降らしたりとか、そういう結構華やかな仕事するんじゃないの?」

って思われる方も中にはいるかもしれません。確かに舞台や催事によってはこういう凝った演出をすることもありますし、こういった演出がうまくキマれば、お客さんは喜びます。でもこれらの演出というのは、ステージ上の演奏者や役者をより目立たせたり、何か物語の進行において重要な意味を持たせたり、あるいは客席のムードを作ったりとかいったそういった意図で行うものであって、別にステージの裏方が「俺こんなに照明いじれるんだぜスゴいだろォ~」とかそんな技術を主張するために行うものではないということは容易にご理解いただけるでしょう。

華やかそうに見える仕事や作業はあっても、その仕事・作業自体は地味なものです。地味ですから、ステージスタッフ、ステージの裏方のお仕事というのは、舞台上の演奏者や役者が行っているパフォーマンスと比べて全然表に出てきませんし、お客さんから評価されることも通常はない仕事です。でも演奏や舞台といった催事がお客さんに喜ばれながら成功を収めつつ終演するためには欠かせない仕事なんですね。

それでは、その「地味」な部分をもう少し紐解いてみましょう。以下、ステージや催事はアマチュアのオーケストラや吹奏楽などの「演奏会」を想定して書きます。

2.集中できる舞台ってなに?

「お客さんが舞台上の演奏・物語に集中できる舞台」、「舞台上の演奏者・役者がパフォーマンスに集中できる舞台及び舞台進行」と書きましたが、集中できる舞台ってなんでしょう? 集中できる舞台があるということは、集中できない舞台もあるということですね。

たとえば客席にいて、隣の客がずっと小声で喋ってて演奏に集中できないとか、謎のレジ袋をガサゴソしている人がいるとか、携帯電話・スマートフォンの着信があったとか、そういうのも舞台に集中できない要素の一つですが、そういうのが甚だしいときにフロアスタッフ・客席にいるスタッフがお声がけする、というのはある意味「集中できる舞台」を作る仕事の一つではありますね。ですがここではフロアや客席サイドのスタッフの仕事でなく、私の今回の経験に基づくステージ側、ステージの裏側のスタッフの仕事について書こうと思います。「集中できる舞台とは何か?」という糸口から考えて、ステージスタッフがやらねばいけない仕事、また心がけないといけないことなどについて綴っていきます。たとえばまず、舞台配置ですね。

3.舞台配置・舞台転換

アマチュアの演奏会だと、舞台配置については午前中のリハーサルを行う前に、多くの演奏者・団員が舞台設営の作業をすることが多いと思います。しかし途中幕間で舞台転換があるような催事だと、そこで配置の変更が生じて、幕間で舞台転換の作業をステージのスタッフが行うことになります。第一部は小さな室内楽、第二部は弦楽合奏、第三部はオーケストラ、といった進行の演奏会ではその舞台転換の動きは顕著ですね。

転換中は通常、演奏者は舞台に出られませんから、こういった作業は基本裏方の人がやるしかありません(※打楽器の場合に限り、打楽器奏者がセッティングすることが多いかと思います)。ですから奏者はスタッフさんに配置作業を任せるしかありませんし、奏者は休憩時間が終わって次の部が始まり舞台に入場した時には、既に新しい舞台に切り替わっている、私の新しい奏者椅子が用意されている、ということを期待して入場していきます。「期待して」と書くと、「俺が楽屋で休んでるあいだ俺の椅子用意しといて」的なニュアンスにも聞こえますが、そう思ってなくても期待するしかありません。

そこで、

「私の演奏位置が想定していた場所と違った」

とか、

「いざ舞台に出てみたら椅子が一個足りてなくて私の椅子がなかった!」

なんてことが起きたら奏者は心理的に大パニックですよね。やべえよやべえよ。こんなことが起きると、奏者は途端に舞台に集中できなくなります。仮にその後予備の椅子が出てきてなんとかなったとしても、アマチュアの場合はこういった些細なトラブルがその後も心理的にネガティブな気持ちを引きずることが多いので、その後の演奏のクオリティにも影響してしまう恐れがあります。そしてこれはステージだけでなく、同時に客席も動揺します。奏者は全員ステージに出てきたのに、なにかステージ上がどよめいていて、中々演奏が始まらない。何があったんだろう? と不安になります。客席側も演奏に集中できなくなっちゃうんですね。椅子が一つ足らないという些細なトラブルだけで会場全体が不安に包まれるわけです。

こんなハプニングが起きたらヤバいのですが、ヤバいんですけど、これ、いつどの舞台でも起きてもおかしくないんですよね。(ってか、うちは起こりかけました。) ちょっとしたヒューマンエラーだったり、よく見ると配置図面が間違ってたりと、いろんな要因でこの起きてほしくないハプニングは割と虚しいほどに簡単に起こります。

ですから、こういうハプニングが起こらないように注意しながら、ステージスタッフは転換の作業にあたる必要があるわけですね。ただ椅子の出し入れをしたり場所を整えたりとかいうシンプルな作業ですが、とっても気を遣います。おまけに制限時間もあると制限時間以内に問題のない舞台を仕上げないといけないので更に大変です。簡単な仕事のように見えて、一つのミスがその後の舞台に大きな影響を与えてしまうので、一つ一つの作業、一つ一つの確認は非常に重大な意味を持ちます。

「今まで何度も舞台転換のある演奏会乗ってきたけど、そんなハプニング今まで一度もなかったぞ」という演奏者の方、それは配置作業をしてくれた方がとっても優秀な証拠です。思い出したときに天に向かって感謝の意を示しておきましょう。

今後演奏会の本番を控えていて、いま舞台の進行表を作っている運営・主催の方、もうそろそろ進行表を作らないとなーと考えている方、舞台転換のための作業時間を詰めまくると、上記のようなハプニングが起こる可能性が高くなります。どうしても時間を詰めなければならない場合は、作業にあたれる人の頭数を確保しましょう(かえって作業の邪魔にならない人数で)。…………っていうのを知っておくと、未然に事故を防ぎやすいですし進行表も作りやすいですね。

4.舞台上の落とし物や忘れ物などのチェック

舞台の転換とも関係することですが、舞台転換の作業中、奏者の落とし物や忘れ物が舞台上に残っていることに気付くことがあります。

舞台転換や奏者の入れ替えなどが起きる演奏会の場合、「譜面は各自が持参して舞台を出入りする」と方針を決めていることが多いと思います。しかし、ステージ上で頭が真っ白になっちゃってそのことを忘れてしまったり、あるいは持ち物が多く両手がふさがっており譜面を手持ち出来なかったりして、譜面が舞台上に残ったまま幕間・休憩時間になってしまうことが意外とあります。そういうのをサポート・リカバリー出来るのはほぼステージスタッフしかいないんですよね。

第一部が終わって休憩時間、「とりあえずひと仕事終えた~!」と思って楽屋でリラックスしていたら、譜面を舞台上の譜面台の上に置きっぱなしであったことに気づき青ざめる。もう舞台転換の作業は始まっていて私の譜面はどこに行ったかもう分からない。あるいはトランペットのミュートや楽器スタンドを置きっぱなしにしてしまったとか、そんなことあったりなかったりします。休憩中に気付くならまだ良いほうですが、完全にそれらが抜け落ちていて、次の第二部が始まる前に「あれっ私の譜面がないぞ?」「俺のミュート or スタンドはどこに行った?」と気付いて舞台袖でパニックになってしまいます。

そうするとパニクった奏者はその途端にこれからの演奏に集中できなくなってしまいます。舞台入場後に気付いてしまって俺の譜面やミュートやスタンドが完全に行方不明、でも舞台に出てしまっているからもう声に出すことも出来ない、なんてことも。怖い!

そういったトラブルをリカバリー出来る可能性を持っているのはステージスタッフのポテンシャルにかかっていますね。そして万が一上記のようなことが起きかけていて、それをパニックにならないように未然に防ぐためにも、先述の内容からお分かりの通り、それは幕間の限られた時間以内にやり遂げなければいけないわけですから大変です。自分の譜面だったりミュートだったり、各自の奏者の所有物は各自が責任を持って管理するのが基本ではありながらも、本番の舞台では何が起きるか分かりませんから、そういった奏者の小さなトラブルをサポートしてあげる余裕、ステージスタッフに与えられた本来の仕事にプラスαした何か、がステージスタッフには必要だったりするんですよね。もちろん制限時間以内に。

ほんと、地味な仕事ですが、舞台全体に、会場全体に、演奏会全体に、与える影響は非常にデカいです。なので一見客席からは椅子の出し入れだったり配置作業をしているように見えるだけでも、精神の摩耗はすごいです。作業の様子を客席から見られてるってのもありますが、それ以上のものがありますね。

一つアドバイスです。譜面台を移動させる時、その譜面台を持つ前に、譜面台に譜面が残ってないか必ず確認しましょう。譜面台の上に何か乗っていることに気付かず動かしてしまってダバーーーン、なんてこと、ないようであります。

もう一つアドバイスです。舞台上に何か不思議なものが落ちてたらゴミかな?と思わず念の為に拾っとくと良いです。実は奏者の衣装の一部だってこと、ありました。そういうの、持ち主の元に無事帰ってくるだけで持ち主的にはだいぶホッとします。

上記の、舞台転換の作業や落とし物・忘れ物に関すること、「舞台の転換を行う」と舞台進行表に書くと簡単そうに見えますが、注意することは意外にたくさんありますし、その簡単そうなことによって起こるトラブルも意外と簡単に起きます。そして奏者が不安になってしまう懸念事項、意外と演奏以外のところでちょくちょく発生し得るんですね。ですから、奏者が次のステージに向けて不安となるような要素を、予めステージスタッフが払拭したりリカバリーしたりする、そうして奏者が演奏中に気になってしまう要素を排除して、演奏に集中してもらう、そうして得られた最高のパフォーマンスを客席から評価してもらう――、ステージスタッフの裏方の仕事ってそういうものかな、と思います。

5.舞台進行に関すること - 休憩を例に

これ結構難しいんです。舞台進行。ステージスタッフやってなくても、演奏会の運営で本番の舞台進行表をエクセルとにらめっこしながら作っていても悩むことあるんですよね。

分かりやすい例として、演奏が終わって休憩に入る時の流れについて書きます。

休憩に入るときの流れってシンプルに書くと、

「演奏終了」→「休憩」

ですよね。でもこのシンプルな流れの中にも色々細かいことがあるのは、演奏会を開催したことのある人なら想像できると思います。

「演奏終了」→「演奏者全員起立・指揮者が礼」→「指揮者退場」→「舞台照明が落ちる &『○○分の休憩~』の影アナ」→「休憩」

この前半部分、「演奏終了」→「演奏者全員起立・指揮者が礼」→「指揮者退場」あたりはステージの指揮者が上手いこと進めてくれる(はず)のであまり気にしなくて良いのですが、裏方に関することで重要なのはその後です。

指揮者退場したら一旦休憩だよねっていうのは、ステージ上に残った奏者も、舞台裏のスタッフも、客席のお客さんも、誰もが知っていることなのに、

(何故だ……何故休憩に入らない……!?)

(どうして!どうして誰も休憩に入らないの!?早く用を足したいのに!)

(そう、お気づきであろう!何故なら!誰も休憩しないからである!!)

という冗談みたいなこと、起こらないようで起こりそうな時、あるんですね。「この後休憩が入る」ということは全員知っているはずなのに、誰も休憩の動きに入ることが出来ず、ステージ上も客席も、会場全体が硬直してしまうこと、あるんですよ。ここをいかに「休憩のステージ」に自然に移行させるかっていうのが、裏方の仕事としてめちゃくちゃ重要且つ難しいところだって、舞台袖にいて実感しました。

会場全体を、自然に、不自然なく、そうなるように動かす、っていうの、裏方の仕事としていちばんの醍醐味と言っても過言じゃないかもしれません。でもこれ本当難しいんです。マジで。ここを上手くやるには経験と場数を踏むしかないですね。演奏だけ上手いことやっていればそれ以外はなんとかなるだろうと詰めを甘くしていると、このへんでボロが出ます。演奏はすごく良いのに、催事としての完成度が……ってなります。怖いです。逆にアマチュア演奏会でもこのへんをしっかり出来るとカッコいいです。お客さんは気付かないと思いますが。

6.舞台進行で大事な「きっかけ」

より詳しく書きます。

「指揮者退場」→「舞台照明が落ちる&『○○分の休憩~』の影アナ」→「休憩」

この流れって、演奏会に行ったことある人、演奏会に出演したことある人であれば想像するのは簡単だと思うんですが、じゃあ実際に何の瞬間をもって「休憩だ」と判断して「休憩のステージに移行」し、奏者であれば舞台から退場して楽屋に移動したり、お客さんであればトイレに行ったりロビーでお茶を飲んだりするのかというと、あまり多くの方が意識したことないのではないかと思います。

舞台進行をうまく操るためには、

「きっかけは何か?」

を考えるのが重要です。これは舞台裏のステージスタッフは勿論、舞台の進行表を作る運営の人も優先的に注意すべき事項かと思います。舞台上にいる演奏者にとっても、舞台進行においてとても大事な点なので全員によく周知させるべき事項ですね。

舞台上の奏者も、客席のお客さんも、「休憩」に入るための「きっかけ」がないと「休憩のステージに移行」できません。誰もが「きっかけ」を求めています。

「休憩のステージに移行」できないとどうなるかというと、奏者はステージ上で硬直し、お客さんもまだ舞台が続いているのかそれとも舞台は終わって休憩なのか区別がつかず座席から離れられないという硬直状態が続きます。そうすると進行が悪くなり、奏者も客席も共に「なんか気まずい状態」になります。

その「『なんか気まずい状態』を作らない能力」とかいう誰も気付くことのない誰も普通見向きしない能力がステージスタッフには求められますし、その能力の如何でスムーズな舞台進行を作れるか否かが変わってきます。誰も気が付かないゆえにめちゃくちゃ重要な仕事です。「自然なことを不自然なく行うこと」が求められます。このために「きっかけ」を自然に作ってあげるのは、裏からステージスタッフが操る以外ありません。

おそらくアマチュア演奏会の場合、休憩に入るために必要とする「きっかけ」は、「ただいまより、○○分の休憩とさせていただきます」の「影アナ」かと思います。(舞台上の演奏者が全員演奏会慣れしている場合は、影アナが入る前に退場を始めていることもありますが、そうでない場合は影アナが入るまで奏者が誰も行動を動かせずにずっと硬直してしまう可能性が高いです。)

しかし仮に影アナが入ったとしても、その影アナが終了した時点で、客席の明かりがまだ暗いまま & 舞台の照明は明るいままだと、影アナはきっかけとしての効果を発揮しません。客席にいるお客さんは客席が暗いままでは動けませんから。ですから影アナが終わりきる前には客席はもう明るい状態を作っておくのが良いでしょう。そしてこのあたり、ステマネと照明が連携して、影アナのタイミングを見計らいつつ、客席を明るくしながら舞台の照明をいい感じに暗くするというのが、簡単な作業のようで絶妙~~~~に難しいんですね。

7.「きっかけ」がないと止まない拍手

一般に、アマチュアの演奏会だったり、あまり演奏会慣れしていないお客さんが多いような催事の場合は、拍手が一回始まると止め時が分からずにずっと拍手が続いてしまうという状況はしばしばあります。

いま例に挙げている「演奏終了→休憩」に移る際の舞台進行に関して言うと、「休憩に入るためのきっかけ」は同時に、「演奏終了後の拍手を止まさせるきっかけ」も兼ねていることが多いです。このとき、もしステージ裏方のほうが「拍手が鳴り止むのを待っている」と、先程の「気まずい状態」が発生してしまったり、「何故だ……何故誰も休憩しない……?何故誰も退場しない……!?」という状態が発生してしまったりします。

なので、ステージの裏方にいるステージスタッフというのは、舞台進行を司る面において「きっかけを作る」のが主な仕事と言えますが、もう一つ「客席の拍手のタイミングや時間を操る」という仕事もあります。

「演奏終了」→「演奏者起立」→「指揮者礼」→「拍手」→「指揮者退場」

ここまでは舞台上でなるようになって、この先は「舞台と客席の照明を操作」→「影アナ」→「休憩」と進行させたいんだけど、拍手が鳴り止まないので拍手が収まるのを待っている、と、このように受動的に対応してしまうと会場全体は硬直します。ずっと拍手が続きっぱなしで「気まずい状態」になる前に「拍手を鳴り止ませるきっかけ」=「影アナ」を出してあげる必要がありますね。このあたりの動きや舞台進行をスムーズに良いタイミングで良い塩梅で操ることができれば、スムーズに休憩のステージに移行できるでしょう。

もちろん奏者にとっても「きっかけ」は周知されるべきです。中には演奏会慣れしていて自分たちで動ける奏者の方もいますが、そうでないこともあります。演奏者は演奏に集中しているので、その反面演奏が終わると頭が真っ白になってしまうこともしばしばあります。そうして「きっかけ」を忘却してしまうこともありますから、幕間前後の重要な「きっかけ」については事前に奏者に周知させておき、「照明が暗くなったら」「影アナが始まったら」「本ベルが鳴ったら」など、奏者にとってなるべくシンプルなもの、全員にとって分かりやすいものであると良いです。

会場全体に「あっこれ休憩だな」っていう空気を作ることが出来さえすればスムーズな舞台進行にすることが可能です。そのためには、まずステージスタッフ側が「きっかけは何か」を舞台進行表を元に綿密に打ち合わせした上で熟知している必要がありますし、舞台上の奏者も「きっかけは何か」を知った上で会場全体の何らかのアクションに注視することが必要です。

8.状況に応じて変化する裏方の難易度

例に挙げている「休憩に移行」する際の舞台進行については、照明卓とステージマネージャーが共に同じ舞台袖に位置している場合、比較的やり取りが容易です。しかし一方で、照明卓が舞台袖でなく客席の後ろの調光室に位置しているというホールも多く存在します。舞台袖にいるステージマネージャーと距離が離れている場合は、お互いの連携の難易度が高くなります。

どちらも舞台袖で作業できる場合は、多少のハプニングがあってもその場でうまく対応できる場合が多いですが、別室となるとそうはいかないことが多いです。予め別室になるなど分かっている場合は、担当スタッフ同士の事前の綿密な打ち合わせが必要ですし、また連携用のインカムの準備等ももちろん必要になってきます。

また些細なことですが、例の休憩への移行時をはじめ、様々な舞台進行については小さなアレンジを施すことも出来ます。出来ますが、ステマネ・裏方はじめ舞台上の奏者を含む色んな人が「慣れている」という前提条件が必要なので、進行に不安があるようであれば推奨しません。

たとえば、客席の拍手を鳴り止ませるきっかけを裏から与えずに客席の拍手を自主的に静まらせるという方法は、舞台上の演奏者と、ステマネ・照明スタッフ等の裏方が「上手いこと」やれば実現不可能ではないでしょう。しかしアマチュアレベルではこれはおそらく難しいのではないかと思います。このあたりはステマネをはじめとする裏方の裁量と、舞台上の演奏者主にコンサートマスターの裁量と、舞台進行表の作成の工夫によって微妙にアレンジすることも出来なくはないですが、かなりの経験に裏付けされていないと難しいかと思われます。

いつも演奏者や運営やスタッフのメンバーがほぼ同じで、みな舞台の動きに慣れていて、毎回同じ進行じゃ飽きたからちょっと変えてみようかな、ぐらいの状態であれば、挑戦してみる価値はあるかもしれません。

9.客席で起こる反応を意識する

これはステージスタッフの話にも関わりますが、どちらかというと舞台進行表を作る作業だったり、指揮者の方がちょっと気にしたほうが良い内容の話かもしれません。

先ほど「拍手」の話を挙げましたが、「拍手」というのは客席から得られる反応の代表例です。舞台上の演奏者が演奏をして、その演奏を終えた後の客席からの反応というのは「拍手」で帰ってきます。この「拍手」についてもう少し考えておくとよりスムーズに気持ちよく舞台が進みそうだな~っと思うことが、過去の私の経験からいくつかあったので、それについて書き残しておこうと思います。

例えば一つの楽曲を演奏し終わった後のとき。

おそらく通常の多くの演奏会では、演奏が終わった後は指揮者が客席を向いて一礼して客席からの拍手を受けることが多いと思います。でも、たまに一貫して指揮者の一礼がない演奏会と出会うことがあるんですね。なんとなくその意図は分からなくもないです。演奏する楽曲が多くていちいち一礼して拍手を受けていると曲と曲の合間の時間が間延びしてしまうだとか、おそらくそういったなんらかの意図があるのかと存じます。

しかし個人的には、吹奏楽やオーケストラなど、楽器編成がクラシカルな体を成しているもののスタイルの演奏会では、楽曲の演奏が終わった時、と言いますか、「ここで客席から拍手して欲しい!」という明確な意図のある場面では、指揮者が客席を向いて一礼した方が良いかなと考えています。

というのも、クラシカルな楽器編成の曲やアレンジというのは、演奏中に「小休符」や「G.P.(ゲネラルパウゼ)」などの楽曲上の演出があったりして、一瞬「あれっ演奏終わりかな?」と思わせられるフリがあったり、またその曲を初めて聴くお客さんにとっては「どこが楽曲の終わりなのか分からない」ことが多いですから、それらをちゃんと「今のでこの曲は終わりましたよ!」ということを明示するためにも指揮者が一礼してあげたほうが、お客さんにとっては気持ちがスッキリするかと思います。

逆に「今のでこの曲は終わりましたよ!」というサイン(これも一種の「きっかけ」ですね)が指揮者から明示されていない場合、「今のでこの曲は終わったのか……な……?まあ周りがポロポロ拍手してるし、とりあえず拍手しとくか……まあ終わったということで……良いよね……?」というモヤモヤした気分で拍手を送ることになりがちです。どうせ拍手が起こるならスッキリ拍手が起きるように舞台進行を仕向けておくのが、演奏者にとってもお客さんにとっても良いかと思います。また、「指揮者が一礼してから拍手をお願いします」などといったお願いを開演前からご案内しておくと、お客さんもより分かりやすくなりますし、残響が残っている間のフライング拍手なども防ぐことが出来るので大変良い対策です。

一方で、「ここで客席からの拍手が欲しい!」と意図してない場面、「別にここで客席から拍手なくてもいいよ」という場面でも、その場の流れで拍手が自然発生してしまうことがあります。この、その場の流れで自然発生してしまう拍手を未然に防ぐというのは非常に難しいです。ほぼ不可能だと思ってもいいかもしれません。「ここ別に拍手なくて全然良いんだけど、この流れからすると拍手自然発生しそうだよな……」と予想される場面においては、予め最初から拍手が発生する体で進行を作っておいたほうがスッキリすることが多い気がします。

たとえば演奏会の終盤、アンコール前に団長挨拶だとか指揮者挨拶だとか、そういうのがある演奏会(それってウチが主催してるやつですね)。このとき、挨拶が終わってそのままアンコールの演奏に入る間に、客席の拍手が自然発生しがちです。挨拶終了直後すぐに演奏開始するよ!ってつもりでいても、意外と10秒ぐらい間があいて、客席もなんか挨拶で良い感じだから拍手送っとこうってなるんですよね。本当に「ありがとうございました or 本日最後の演奏お楽しみください」などの挨拶終了後間髪入れずに「ッハイ!」「ジャーーーン!」って演奏が始まるなら良いんですけれど、そうでなく前もって数秒間の間があいて拍手が自然発生しそうな雰囲気が分かっているのであれば、もうそこは思い切って挨拶終了後に一礼入れたほうがスッキリするのではないかなと考えています。

舞台進行表を眺めていて、「ここはもう自然発生的に客席から拍手発生するよね」みたいなところに気付いて、そこの自然発生した拍手をなんかモヤモヤした拍手でなくスッキリした拍手にするように舞台進行をアレンジしておくと、とても締まりが良いです。「拍手を操る」「拍手させるタイミングを明示する」以外にも、「ここは拍手が自然発生する」というところを考えるのも、本番の準備に大事なことの一つでしょう。

10.最後に

とにかく先日ステージスタッフをやってみて、演奏会運営としての立場でなく実際にその現場に立ってみて新たに気付いたこと勉強になったことなどをバラバラーーーッと書いてみましたが以上のような感じです。

再掲しますが、大事なことは

・「お客さんが舞台上の演奏・物語に集中できる舞台」を作ること

・「舞台上の演奏者・役者がパフォーマンスに集中できる舞台及び舞台進行」を作ること

この2点だと思います。

演奏者が舞台にいて不安になるような要素・客席に座っている聴衆が不安になるような要素を作らない、違和感のある舞台や舞台進行を作らない、という仕事がステージスタッフには求められるのですが、それを実際に実行するために舞台袖で起きる精神力の摩耗は結構すごいです。

一方ステージスタッフでなく演奏会運営の方ですが、本記事に書いたようなことを予め考慮した上で舞台の進行表を作るのはとても大変です。しかしその反面、それらを気にすることで方針を明確にした進行表が書きやすくなり、結果的に読みやすい、明快な進行表にも仕上がりやすいです。もちろん経験や人のアドバイスに裏付けされる部分もたくさんあるので、舞台上・客席共に、何が起きるか、何が起きそうか、きっかけを何にするか、など多方面にアンテナを貼って考えておくと、良い舞台・良い催事に仕上がるのではないかと思います。

そして本番中に舞台袖にいるステージスタッフは、舞台袖で演奏中はゆっくり演奏聴けるかなと思えそうで意外とそうでもないんですね。本番の舞台進行という時間は生き物なので、意外と様々な要因で変動しますから、数分単位の時間の管理に気を遣うことが多いです。第二部の舞台袖集合は何時何分とか、数分単位で変更になったりならなかったりします。次の舞台進行のためのアクションを起こすために何を考えなければいけないか、また他にどういうハプニングを想定しないといけないかってので頭をフル回転させる必要があって、意外と作業していない演奏中の間も考えることがたくさんあります。楽屋の施錠 or 解錠もありますし。

他に、舞台進行表と照らし合わせつつ、その場のステージの空気と客席の空気を読みながら、この雰囲気だとこの次何か裏からアクションを起こしてやらないと舞台が進まないな、などといったことを読み取って臨機応変に対応したりだとか、そういったアクションや行動パターンを熟考しておくことが求められます。

いざ実際に現場に出てみて、エクセルで作られた舞台進行表だけでは気付かない部分もたくさんありますから、そういったところを他のスタッフと連携して綿密に打ち合わせしたり、より進行をスムーズにしたり、客席の雰囲気を操ったりなどなど、ステージの裏方では演奏面と違うところで結構やることが多いです。そしてちょっとしたミスが会場全体に小さな動揺や不安を巻き起こしやすいので責任も重大かつ、その上特にお客さんから評価されることもない寂しい仕事ですが、舞台を裏からうまく操れると、なかなか不思議な達成感とやりがいがあります。そしてそういった小さな舞台裏の成功は、やがて演奏の成功、催事の成功、お客さんの満足度につながっていくので、やはり舞台・演奏・催事を成功させる上で重要な仕事であることには変わりありません。

これからステージスタッフで裏方作業をすることになった方、演奏会の運営をしていて舞台進行表を作っている方に、本記事の内容が参考になれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?