【エッセイ】ブルースを探す旅で見つけたもの

21歳の時だから1991年。湾岸戦争後でまだ世界が混乱している中、アメリカを1ヶ月かけて旅行した。

4月のまだ寒いニューヨークで1週間を過ごし、真夜中の銃声やパトカーのサイレンに少しは慣れてきた頃にシカゴに着いた。

目星をつけていた安宿に無事チェックインを済ませ、ベッドに横になりながらサイドボードの上に置かれていたシカゴのガイドブックを開いた。ブルース・バーの情報ページを眺めていると、意外な名前に目を見張った。

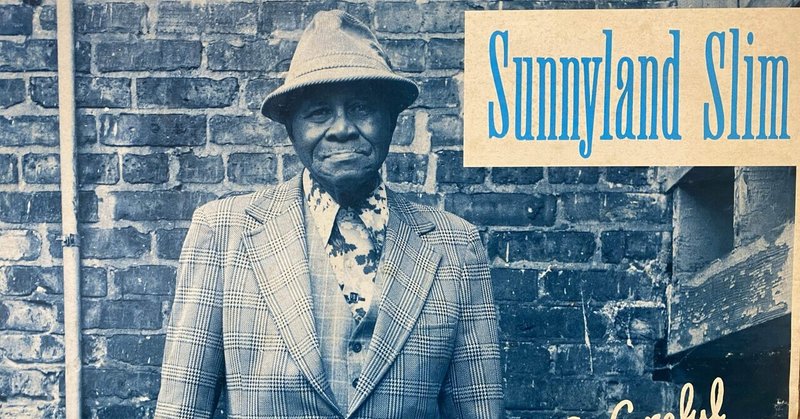

Sunnyland Slim(サニーランド・スリム)

まだ生きて現役で演奏しているのか。

シカゴといえばシカゴ・ブルース。

1930年代から50年代にかけて、南部から移住してきたブルース・ミュージシャンたちが、それまでのアコースティック・ギターやピアノを弾きながら歌うというスタイルから、エレキギターなどを使ったバンドスタイルを作り上げていった。

その創成期の代表格がマディ・ウォーターズ。そしてそのバンドでピアノを弾いていたのがサニーランド・スリムだった。

ボクはブルース・バーB.L.U.E.S.にボールペンで丸印をつけた。

当時のボクは高校を卒業して進学もせず、就職もせず、いわゆるフリーターとしてアルバイト生活をしながらプロを目指してバンド活動をしていた。

定期的に新宿などのライブハウスに出演していたものの、メンバーの意思はまとまらず、中途半端な活動に止まっていた。

やがてメンバーのひとりが専門学校を卒業して就職するタイミングで、活動休止状態になった。

バンドはストレートなロックだったが、その頃のボクはブルースにのめり込んでいたので、バンドがダメなら、ひとりでもブルース・ギタリストになりたいと思っていた。

本場のブルースを見に行こう。

そう思い立ったボクは、年末の宅急便のアルバイトで一気に金を作り、アメリカで酒が飲める21歳になるのを待って、初めての飛行機に乗った。

初めての海外。

ニューヨークの街をおそるおそる歩き、自由の女神やセントラルパークといった定番観光地を巡り、ライブハウスでアマチュアとは思えないバンドの演奏に打ちのめされた。

マクドナルドでの店員とのやり取りでも英語のヒアリングに四苦八苦していたものの、一週間もいるとなぜか聞き取れるようになってきた。

そして2つ目に訪れた都市がシカゴ。ここでブルースを聴くことが、今回の旅で一番の目的だった。

シアーズタワーの展望台から広大なミシガン湖を眺めるより、映画ブルース・ブラザースに出てきた高架鉄道の下を歩く方がシカゴに来たという実感が湧いた。

夕暮れが迫るころ、開演時間にはまだ早かったが、ブルースバーB.L.U.E.S.に着くと開店していたので中に入った。

店内は意外と狭く、3〜40人ほど入るといっぱいになりそうで、小ぢんまりとしたステージの目の前までテーブルが置いてあった。

ドラムセットの隣にアップライトピアノが置かれたステージも狭く、ギタリストとベーシストが乗ればもういっぱいになるくらいだった。

客はカウンターの奥に突っ伏して寝ている黒人の老人だけで、ボクはその老人とは反対側の席に座ってビールを頼んだ。

ワクワクしていた。

シカゴブルースの、いわば生き字引のようなピアニストの演奏を聴くことができる。おそらく80歳は過ぎているだろう。

店内に少しずつ客が入り始める。

バーテンダーが常連らしき客を笑顔で迎え入れ、会話を交わしていくと、店内は賑やかになり、ビール瓶をカチンと鳴らす音が響く。

ステージではバンドのメンバーがセッティングを始めた。メンバーはみんな若く、ギタリストは白人だった。勝手に年寄りばかりのバンドだと思っていたので意外だった。

やがて客席はすっかり埋まり、バンドのセッティングも終わった。あとはサニーランド・スリムの登場を待つばかりだ。

すると、バンドのギタリストとベーシストが楽器を置いてステージを降り、カウンターに突っ伏した老人に近づいていった。

彼らはその老人を両脇から抱え、ピアノの前に座らせた。

するとその老人はピアノの鍵盤を叩きだし、転がるような音を鳴らしながら、

「Yeah!」

と声を上げた。

あの老人がサニーランド・スリムだった。

さっきまで死んだように突っ伏して寝ていた老人が、まさに生き返ったかのように体を揺すり、ピアノを鳴らし、ブルースを歌い出した。

客席から一気に歓声が上がる。

あとはただひたすらと素晴らしいステージだった。

サニーランド・スリムのピアノは全盛期に比べて衰えは感じられたが、そんなことは関係なかった。彼自体が楽器であり、彼の存在自体がブルースだった。

これは無理だ、ボクはこんな人生を歩めない。

愛読していた漫画「Live!オデッセイ」に似たようなシーンがあった。

アメリカを放浪していたバンドマンでボーカリストのオデッセイが、場末のブルース・バーで老ブルースマンの演奏を聴き、打ちのめされる。そして歌うことを封印して日本に帰国するが、彼はやがて封印を解き、ステージへと戻っていく。

しかしボクは違った。気がついてしまった。

ボクはここに諦める理由を探しにきていたのだと。

サニーランド・スリムのステージは、ボクがプロのミュージシャンになるのを諦めるのに充分だった。

生半可な気持ちで時間を過ごしていた自分に気付かされてしまった。

それでも悔しくはなかった。むしろ清々しく感じた。

どこかで分かっていたのだ、自分が中途半端に生きて、覚悟もできていなかったことに。

ステージはだんだんと盛り上がり、店内もヒートアップしていく。

後ろの方から危険な葉っぱの煙の匂いが届いてくる。隣に座っている白人はボクと目が合うとビール瓶を掲げ、ボクもそれに応えて乾杯した。

ステージが終わると、サニーランド・スリムは再びカウンターに突っ伏し、バンドメンバーは片付けを始める。

ボクはもう一度、サニーランド・スリムの姿を脳裏に焼き付け、店を出た。

その後の旅では、気軽に音楽を楽しむことができた。

シカゴではいくつかのブルース・バーで本場のシカゴブルースを堪能し、ニューオリンズではフレンチクォーターで観光客相手のディキシー・ランド・ジャズや、クオリティの高い地元のバンドのロックを浴びた。

ロスアンゼルスではライブハウスでロックを聴き、チャイニーズシアターで俳優やミュージシャンの手形を眺めた。

こうして、一ヶ月にわたるボクの初めての海外旅行は終わった。

その後、ボクは再び金を貯め、デザインの専門学校に通い就職した。

転職をして小さな求人誌の編集部にいた時、仙台にプロモーションに来たアーティストのインタビューを担当していたことがある。

そのインタビューでは、最後に必ず「アーティストになっていなければ何の仕事に就きたかったか」という質問をしていた。

するととあるアーティストはしばらく考えてからこう答えた。

「よく考えてみると、音楽以外にやりたい仕事を考えたことってないですね」

その言葉にボクは、フリーターをしていた当時の自分との違いを感じた。

そりゃ、なれないわけだ。

ボクは心の中でそう思って笑った。

だからといって後悔しているわけではない。

音楽はいつもボクのそばにあるし、今でも毎日のようにギターを鳴らす。

それがボクの人生にどれほどの彩りを与えているかよく解っている。

ボクはこのエッセイを書きながら、久しぶりにサニーランド・スリムのレコードをターンテーブルに乗せた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?