西方白虎考

西方を司る霊獣の白虎

玄武考で考察したが、東西南北の概念成立時の中心は中国の南。つまり西もかなり南に寄っている。

四川や雲南省、インド北東部辺りまでを西としていたと思う。

ベンガル虎が生息する地域である。

虎が象徴するのは百獣の王というイメージだが、

古代の人々にとってもその強さは憧れであり、

故に同じ力を得たいと考えただろう。

それが、横縞の入れ墨を生んだと思う。虎縞である。

入れ墨は主に南方の人々の象徴とされる。

入れ墨の発達は、鍼の発達につながっていく。

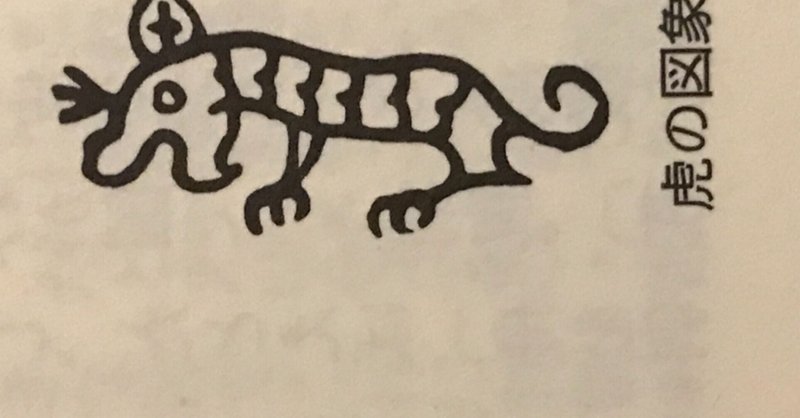

ト文の虎の図象では、虎の頭に霊力を象徴する辛形の冠飾が描かれる。

気になるのはこの辛形の冠飾である。

青龍、朱雀も頭にこの辛形の冠飾で描かれる。

玄武にだけない。

辛は入れ墨を入れる大きな針である。

つまり、西、南、東の人々は入れ墨を施していた可能性が高い。そして、特殊な能力を持っていたため、霊獣とされた。

虎の図章だが、気になったのは爪と尾だ。

三叉矛と釣り針を彷彿とさせる。つまり海人であろう。

虎をトーテムとする部族はアジアに多く存在するが、

虎に似せた格好をし、医療処置を施す部族が存在したらしい。

ヨーロッパで発見された紀元前3300年前のミイラ、アイスマンには鍼治療の跡があった。

古代バビロニアの星図版で射手座は羽根をもつ蠍が描かれる。これも以前考察したが、蠍は鍼を象徴、羽根は渡りの象徴。射手座の季節に季節風に乗ってやってくる人々がいたと想像する。

つまり、渡りの医療集団である。

遥か古代にその鍼という専門技術で世界を渡り歩いていた人々がいた。虎はその生息地域と民族の特性とを上手く重ねた表現だろう。

そして、色についても触れる必要がある。

古代の色彩は、人々が身につけていた色に代表されていたと思う。衣や石。

白虎の白は、木綿の白。その美しい白が西のシンボルカラーになったと推測する。

文明の発展とともに、西の概念がどんどん北に移動し、黄河の源の崑崙山の西王母へと変化していったのだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?