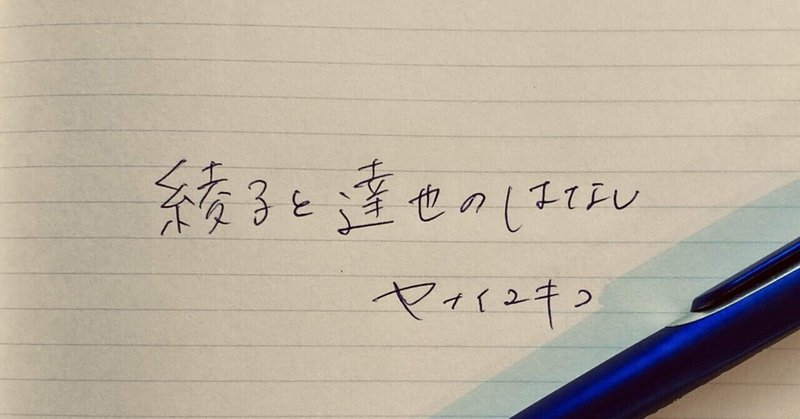

綾子と達也のはなし③|ふたりで餃子

「達也くんっていつも、餃子に何つけて食べてる?」

キャベツをフードプロセッサーにかけている達也に玉ねぎを渡しながら綾子は問いかけた。

「餃子のたねに玉ねぎも入れるんですか?」

「うん。玉ねぎを入れると化学調味料に頼らなくても甘味が旨味になる」

「へぇ、そうなんですね。おいしそう」

達也は細かくなったキャベツをヘラでこそげ取り、大きなボウルへ移す。そうして空になったフードプロセッサーに、先ほど綾子がざっくり切り分けた玉ねぎを投入した。

「餃子に何をつけて食べるかって話でしたね。月並みですが、外では醤油と酢とラー油です。でも自炊のときは家に酢もラー油もないので、ポン酢をかけて食べてます」

「ポン酢、それもいいね」

綾子は生姜を擦りながら賛同する。おろし終わった生姜を豚挽き肉と塩、胡椒、酒、ごま油の入ったボウルに加え、リズミカルに練っていく。肉に粘り気が出たところで、すでに規則正しく刻まれたキャベツと玉ねぎを入れるよう、達也に頼んだ。

「餃子をつくるとき、隣に誰かいてくれたら助かるのになあってずっと思ってたの。あと、フライの衣をつけるときも」

綾子はその理由を示すかのように、豚の脂でテカテカになった手指を達也に向け、眉間にしわを寄せて見せた。そのあと「でも」と呟き、ブラウスの捲り上がった上腕を使って水道のタップを持ち上げた。ザーッと響くシャワー音と立ち上る湯気に紛れた綾子の声が達也の耳に届く。「でも今は達也くんがいるから」

紅潮した顔を隠すように、達也は鼻を滑り落ちていた眼鏡を元の位置に直す。「焼きいもが好きで良かった」と達也が言って、綾子と顔を見合わせて笑った。

「たとえば手がベタベタなときでもなんでも、僕がいるときは、蛇口の水を出してくらいなこと、気を遣わず言ってくださいね」

水を出す、ただその仕草一つからも、どこにも甘えず、常に一人でどうにかしてきたのだろうという綾子のこれまでが垣間見えた気がしたのだ。達也がタオルを差し出す。もっと自分を頼りにしてもらえたらと胸の中で静かに思った。

「僕からしたら、一人暮らしで餃子を手づくりすることってまずないので、綾子さんの食事の質の高さに驚いています。自炊なら頑張っても冷凍餃子ですよ」

タオルを掛け直しながら達也が言う。

「自分のためにつくるって結構パワーが必要だもんね。私、四人きょうだいで下は全員男だからみんなよく食べて、餃子は大量につくるイメージが植え付けられているのかも。子供の頃から、包む作業はよく手伝っていた記憶があるんだよね」

新聞紙の敷かれたテーブルに、たねの入った大きなステンレスボウル。季節によって野菜はキャベツか白菜に変わって、「餃子は焼いてみないと味が分からないからなあ」と言いながら、目分量であれこれ調味料を加えていく母を小さな綾子は見上げていた。

糊付け用の水をプリンカップに入れて持ってくる。目の前にある餃子の皮はちょうど50枚。一人何個食べられるかなと指を折って想像してみる。綾子は母の手の中でまるで手品のように美しく手早く折りたたまれていく餃子にじっと目を懲らし、それを真似るように、まるい皮の真ん中に置いたたねをていねいに包んでいく。同じようにやっているはずなのに、皮の端から中身が飛び出す。がっかりする綾子に「それでも大丈夫」と母は言うが、綾子は納得がいかない。

弟たちがやってきて、二枚の皮を合わせたUFOのような餃子をつくったり、ほとんど肉の入っていないワンタンみたいなものをバットに置いて、またおもちゃの部屋へドタバタと走っていく。でもそんな弟たちの餃子は「ユニークで楽しいね」「おいしそうにできたね」と褒められるのだ。嵐が去った後のダイニングで新聞紙の上に散らばった肉だねを傍観する。「これでハンバーグが一つつくれる」と綾子は思う。やっぱり納得がいかない。

「お姉ちゃんを続けているうちに、上手にやるだけじゃダメなんだって突き付けられて、性格がひねくれちゃったのかもしれない。達也くんはまっすぐだから、私には眩しいくらい」

「そんな、上手にできるのは素晴らしい才能です。僕は不器用だから、綾子さんのように何でもできてしまう人に憧れます。ほら……ね?」

と言って見せた達也の包んだ餃子はお世辞でも褒められる出来ではなくて、綾子は取って付けたように「努力が伝わる!」と返した。

「綾子さんのお母さんも、きっとそんな気持ちだったのですね」

綾子は何とも言えない気持ちになって、ボウルの方に目をやる。

「僕、もし綾子さんのお母さんと、綾子さんのいいところ、凄いところを言い合う競争をしたら、結構競り合える思います。でもきっと、まだお母さんには勝てませんね。綾子さんを近くでずーっと見てきて、一番理解しているのはお母さんだから」

綾子ははっとして涙目のまま顔を上げる。

「何でもできてしまうって大変なんだなと思います。他人事ではなく、僕から見てそう思います」

「やっぱり達也くんはまっすぐで眩しい」

フライパンの上で、どちらが包んだか明らかに分かる餃子が焼かれている。「羽根付きにしよう!」と綾子が提案して、少しの小麦粉を溶いた水を勢いよくジュワッと流し込んだ。

「そういえば、達也くんって私の二番目の弟と同い年なんだよね。そうは思えないけど」

「老けてるって意味ですか?」

「いやいや、そうじゃなくて、落ち着いてる」

「褒めてますか?」

「褒めてる」

「綾子さんは、僕の二番目の兄さんと同い年ですよ」

「そうは思えない?」

「いえ、綾子さんは綾子さんなので」

「何それ」

見るからに香ばしい羽根をつけた餃子が大皿に並んだ。二人で食べきれるか分からない。でも、足らないより「もう食べられない」と二人で言い合いたい、そんな気分だった。綾子は豆皿に穀物酢を入れてから、酢の透明度が失せてしまうほどにブラックペッパーを振り続けた。

「そんなに黒胡椒を入れるんですか?」

「私のお薦めの食べ方だから試してみて」

「食べきれなかったらどうします?」

「また明日食べよう、アレンジして」

「泊まる準備、してきてません」

「じゃあ、一回帰る?」

「え? 熱々が食べたいです」

「食べてからでいいよ」

「じゃあ、泊まる準備じゃなくて、一緒に住む準備をしてきてもいいですか?」

酢と黒胡椒がよく絡まった餃子を頬張ったまま、部屋がしんと静まりかえる。

「確かに、酢と黒胡椒だけでも凄くおいしい!」

「え? 今さっき聞こえたの幻聴?」

達也は膝を正して、箸を置く。

「もう一度、きちんと言います。僕と一緒に住んでもらえませんか? フライの衣をつける時も隣にいます。綾子さんの頼りになれるよう努めます」

綾子は不格好な餃子を一口で放り込み、肉汁と絡み合ったブラックペッパーの刺激を噛み締める。

「起きたとき、毎朝目を開けたら達也くんがいるっていいかも」

そう綾子が言って、ふたりはまた餃子を食べ始めた。

今回はmg.のテーマにはない「餃子」を題材にふたりが一緒に住む前の話を書いてみました。

次回は「コーヒー」の予定です。

次も読んでいただけたら幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?