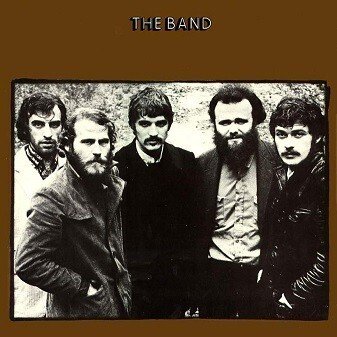

The Band「The Band」(1969)

ザ・バンドの頭脳、ロビー・ロバートソンが亡くなられた。熱心なファンだったわけではないのですが、彼の回顧録でもある映画「ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった」を観て、「守銭奴」と思っていた彼へのイメージが大きく変わり、ついに最後まで絶縁状態であったリヴォン・ヘルムに対しても「兄弟だった」ロビーの思いが強く感じられました。また2人の関係は、デヴィッド・クロスビーとグラハム・ナッシュ、またはグレン・フライとドン・フェルダー、ランディ・マイズナーとの関係とダブるものがあるなあと感じ、バンド内の人間関係は難しいものだとも思いました。

それにしてもザ・バンドは全く歌わない頭脳のロビーと、3人の素晴らしいヴォーカリスト、全員が演奏能力が卓越したミュージシャンだった稀有なバンドでした。サイケが流行していた時代に、Back To Basic、アメリカ音楽を追求した姿勢に多くのミュージシャンが虜となり、中でもエリック・クラプトンが「The Weight」を聴き、クリームの脱退を決意し、ザ・バンドにセッションの申出をしたことは有名な話ですね(その申出を断ったザ・バンドも流石です)。

ロビーが紡ぎ出すアメリカ物語を、3人のヴォーカリストが見事に各々の役割を演じきる、これこそがザ・バンド、そしてその最高傑作が本作セカンドだったんじゃないかなと思います。セカンド発表以降、ロビー単独作が増えていきますが、これはロビーが独裁者になったわけではなく、ロビーが作曲に明け暮れていた時間、他のメンバーはドラッグに溺れていたようで、決してロビー自身がそのようなことを好んでいたわけではなかったようです。そういった意味で、セカンドは全ての曲において、メンバー同士で曲を熟成して完成させていったんじゃないかなと。

本作はジャケットに準えて「ブラウン・アルバム」とも呼ばれている名作。デビューアルバム「Music From Big Pink」発表後、ロビーは古き良きアメリカ南部の生活様式をコンセプトとしたアイデアをベースに曲作りを開始し、その曲をどのように料理していくか、メンバーでアイデアを持ち寄って、楽曲を練り上げていきます。プロデュースは前作同様にジョン・サイモンが務めてます。

オープニングからかなり直球のスワンピーな楽曲、リチャード・マニュエルのコクのあるヴォーカルが堪能出来る①「Across the Great Divide」。

ファッツ・ドミノ風なリチャードのピアノとガース・ハドソンのオルガン、4ビートを刻むリヴォン・ヘルムとリック・ダンコのリズム隊も心地いい。曲を作ったロビーも、自分のイメージ通りの(もしくはそれ以上の)このアレンジに相当自信を持ったのではないでしょうか。

2曲目も古き良きアメリカ的な楽曲が続きます。サイケが流行っていた当時に②「Rag Mama Rag」のような楽曲は逆に新鮮だったかもしれません。

ここではリヴォンがリードヴォーカルとマンドリン、リックがフィドル、リチャードがドラムを担当しております。チューバはジョン・サイモン。楽曲に合った楽器を駆使してアレンジしていくザ・バンドの真骨頂がこの曲に示されているような気がします。

カナダ人達が憧れた米国南部音楽、それを見事に自分たちの音楽に昇華してしまったザ・バンドはこの時点で音楽的な頂点を極めていたのかもしれません。

こちらもザ・バンドの代名詞的な楽曲となった③「The Night They Drove Old Dixie Down」。

あまりにも有名なラスト・ワルツでの演奏シーン。やっぱり米国南部男のリヴォンの圧倒的に迫力のあるヴォーカルが素晴らしい。ロビー、なんで辞めてしまうんだ…といった怒りにも感じられるリヴォンの熱唱。ロビーは最後までリヴォンを兄弟のように思っていたのに、どこかですれ違って、それはもう交わることの出来ないくらいに離れていく一方だったのでしょうか。

リヴォンのタイトなドラムが冴えわたる⑤「Up On Cripple Creek」は私の大好きな1曲。歌詞も典型的なアメリカ南部の音楽、もちろんリードヴォーカルはリヴォン。

エド・サリバン・ショーでの演奏をアップしておきますが、ここでのレヴォンのヴォーカル、やたらとクリアに聞こえます。ロビーはライヴではコーラス参加してますね。

本作はもちろんロビー作なんですが、ガース・ハドソンのワーワーペダルを用いたクラヴィネットが強烈です。ダブル・キーボード(ここではリチャードはピアノ)という布陣もザ・バンドならでは。ライヴでも完成度の高いサウンド、素晴らしいアレンジです。

リヴォンがロビーと共作した唯一の楽曲が⑦「Jemima Surrender」。

リヴォンのヴォーカルが効いているかなりコクのあるスワンプです。この曲でもメンバーの器用な一面をよく表してます。リヴォンはリードヴォーカル、そしてリズムギターを弾いております。じゃあ、ドラムは誰かというと、ここではリチャードが叩いているんですよね(2分24秒辺りで絶妙なバスドラの叩き方してます)。そしてガースがオルガンではなく、ピアノを弾いてますね。

リヴォンのヴォーカル曲ばかりをご紹介していたので、ここら辺でリックのヴォーカル曲をピックアップします。まずは⑨「Look Out Cleveland」。

ちょっとヘビーなスワンプ。リックのヴォーカルも味があります。一緒にハモっているのはリヴォン。ブギウギ調のリチャードのピアノがいいですね。

こちらもヴォーカルはリックですが、こちらはリックの名唄が光るバラードの⑪「The Unfaithful Servant」。

チューバはジョン・サイモン。間奏のアコギのロビーのギターソロがもの悲しいし、それを引き継ぐガースのソプラノ・サックスもいい味出してます。ジャズの音楽評論家であったラルフ・J・グリーソンはこの曲について、ビル・エヴァンスが書いたような曲だ…と評しておりますが、何となくその評価、よく理解出来ます。

しまった…、気付いたら7曲も紹介してました(笑)。全12曲、捨て曲なしの文句なしの名盤です。記事には言及しませんでしたが、これらすべての曲はロビーが書き、起点となってます。ロビーの才能も凄いです。ですが、やっぱり5人揃ってのザ・バンドかと思います。

もうガースしか生き残ってませんが、せめて天国では4人でセッションをやっているといいのですが…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?