「ふるえるほどのしあわせ」ってどこにあるんだろう

「理想のプロポーズについてエッセイを書いてください」

このオーダーが来た時「難しいぞ」と思った。あまり自分の恋愛について考えたことがなかったからだ。

思えば昔からそうだった。幼い頃から異能力でバトルするマンガに熱狂し「私は戦いに行くんだ」と使命感に燃えていた。10代のときは生きること自体に疑問を持つ痛い子だったし、20代になってからは仕事一色でここまできてしまった。労働の世界でプレイヤーとして戦っていると思えば、使命を全うできているのかもしれない。

冒頭のオーダーをもらった時、頭に浮かんだのは、安野モヨコさんが1995年から2001年に連載していたとある漫画だった。

なぜ、花嫁は結婚式会場から逃亡したのか?

その漫画の内容をざっくり説明すると、恋愛ジャンキーの主人公が猪突猛進気味に数々の男と恋愛を重ね、自分なりのハッピー(しあわせ)を追求していく話だ。特にラストが秀逸で、結婚式会場で主人公は「彼氏欲しい」とつぶやいたのち、「ふるえるほどのしあわせってどこにあるんだろう」と自問しながら、ウエディングドレスのまま逃走してTHE ENDとなる。

「理想のプロポーズ」を考えるにあたって、参考にならなさそうな作品が頭に浮かんだのはなぜだろう。

それは主人公が逃亡した理由にあるのだと思う。

結婚とは、恋愛において恋から愛への切り替わる儀式であり、プロポーズはそのサインだ。彼女が欲しかったのは、恋の相手である彼氏であって、愛の相手である夫ではなかったのだろう。

結ばれるために進んでいく"恋"にあるのが「ふるえるほどのしあわせ」だとしたら、関係を維持する"愛"にあるのは「安心」だ。主人公も結婚生活を「『安心して暮らしていける一生のパートナー』と引き換えに自分が自分じゃなくなっていく」と分析しているくらいだ。

私も「ふるえるほどのしあわせ」が欲しい。

……でも別に、彼氏みたいな存在が欲しいわけじゃない。

じゃあ、私にとって何が「しあわせ」をもたらしてくれるのか? 主人公の気持ちを埋めるのが「彼氏」だとしたら、私の場合、その穴にすっぽりとハマるのは「仕事」だ。

めまぐるしく変わるニュースを追うのが好きだし、休みの日はだいたい取材にでかけ、原稿を書いている。長期休暇中や入院したときでさえ、資料を読み漁っては文章を書いてきた。

といいつつ、両手を上げて「好き! 天職!」と思っているわけではない。

言葉を組み立てていくのは骨が折れるし、書いた文章がつまらなさすぎて絶望することのほうが圧倒的に多い。期待に応えられなくて土下座したくなることもあれば、努力したところで結果が出ないこともある。

でも、書いているうちに自分でも想像できない答えが導き出せることがある。そしてそれが伝播していくとき、私は「しあわせ」を感じる。困ったことに、仕事をやめられないのだ。

そんなに仕事が好きならば、一生独身で仕事をして生きればいい。一時期はそう思っていた。安心を手に入れてしまったら、仕事ができなくなりそうだから。でも、結婚と仕事は切り分けるものではなく、人生の中に共存するものだと長い時間をかけてようやく気づき始めた。

「物書きとしても尊敬できるからこうして一緒にいられる」の衝撃

「理想のプロポーズ」というお題をもらったときにその漫画が思い浮かんだ理由はもうひとつある。

「安野モヨコ夫妻はなんて素敵なんだろう」と思っていたらだ。

安野モヨコさんといえば、高校在学中にマンガ家デビューし「働きマン」「さくらん」「シュガシュガルーン」など超ヒット作品を生み出してきたスーパースターだ。さらに彼女はマンガだけでなく、エッセイ「美人画報」もスマッシュヒットさせた筆力の持ち主でもある。私自身、中学生の頃に本書に感銘を受け、なぜか同級生にプレゼントまでした記憶がある(厚かましいな…)。

言うまでもなく、安野モヨコさんの夫は「シン・エヴァンゲリオン」で社会現象を起こしたばかりの庵野秀明監督だ。

この夫婦が素敵だと思ったのは、安野モヨコさんが描く夫婦のエッセイ「監督不行届(マンガ)」と「還暦不行届(有料note)」を読んだからだ。素敵要素が星屑みたいにキラキラと溢れていて、あまりの眩しさに読んでいて上半身をのけぞらせた。

2作品で描かれる庵野監督は、とにかくユルくてアホっぽい。庵野監督は、試着室(@渋谷西武)から出るなり、「デュワッッ」とウルトラマンポーズをとったり、妻を抱きかかえようとしたら肋骨にヒビをいれるし、「もう知らない!」と怒られれば「わしのことをもっと知って!」と謎の切り返しをする。パブリックイメージと違うというレベルではなく、とにかく変なのだ。

素の姿が衆目にさらされているにも関わらず、庵野監督は「照れますね」「愛情がストレートに出ていて嬉しい」と喜んでいる。さらに内容をチェックしては、中身をもっと面白くさせるためにアドバイスまでしているそうだ。

そんなことある?

私も身の回りの出来事をエッセイにしているし、日常会話からインタビューの切り口を見つけている。個人が特定できないように注意しながら書いているものの「これって私(俺)のこと?」と言われることは多い。実際、姉のことをエッセイで書いたら義理の兄からクレームがきたこともあるし、親戚からは「こんなこと書いて」と呆れられている。うまく書ければそんなトラブルは起きないのだろうけれど、常に不安に駆られながら筆を執っている。

「監督不行届」が名作であるのが前提ではあるものの、庵野監督のピュアな発言を読むだけで、モヨコさんを作り手としてリスペクトしていることが伝わってくる。

さらに「監督不行届」のあとがきで、庵野監督はこんなことを綴っている。

嫁さんのマンガは、マンガを読んで現実に還る時に、読者の中にエネルギーが残るようなマンガなんですね。(中略)流行りものをすぐに取り入れる安直なマンガが多い中で、自分のスタイルやオリジナルにこだわって、一人頑張って書き続けている。そんな奥さんはすごいと思います。自分よりも才能があると思うし、物書きとしても尊敬できるからこうして一緒にいられるんだと思います。

この手に「いいね!ボタン」があるならば、5億回押したい。それぐらい愛とリスペクトがぎゅっと濃縮されていて、文字ごと食べてしまいたくなる言葉だ。

これは「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」製作発表前の2005年に書かれたものだが、先日公開されたニューヨーク・タイムズでのインタビューでも、庵野監督は「シン・エヴァンゲリオン」について「現実逃避的なエンタメではなく、観た人が自分の人生を生きる上で励みになるような作品にしたかったんです」と語っている。

16年前と変わらず同じことを言っていたのだ。インタビューでは、モヨコさんの話をしているわけではないけれど、尊敬する人と結婚したことで新しい引き出しを得たことが鮮やかに伝わってくる。

バーキンのバッグよりも、ロブションのディナーよりも、こういうまなざしが欲しい。これを愛と呼ぶならば、気恥ずかしさを覚える感情も全肯定したくなる。

モヨコさんが書く庵野監督像も本当に素晴らしい。手放しで相手を肯定しているわけではなく、しっかりムカつき、ときにブチギレながらも愛しているのが伝わってくる。

「シン・エヴァンゲリオン」が公開されたときは、「家族が、抱えていた一つの大きな仕事を終わらせた」と安堵を滲ませ、製作中のサポートを綴っていた。

自身も多忙を極めているにも関わらず、夢中になると何もできなくなる庵野監督の健康を、なんとしても守るべく奔走したそうだ。有料noteなので詳しいことは書かないが、「しょうもないことが毎日連続して波状攻撃となって押し寄せるので、私自身も仕事でいろんなことがままならない時などは何度も叫び出しそうになった」という一文からは、相当な苦労が伺える。

それでもモヨコさんは、自分を困惑させる数々の奇行を「脳を使いすぎて日常生活で使う分が残ってないから」「きっと一生懸命仕事をしてるからなんだ」と結論づける。

家で仕事中の監督はものすごい集中力で机に向かっていて、周りの空間が歪んで吸い込まれていくように見える。

自分の中にあるものに対しても限界まで出していこうとして常に自分自身をぎゅうぎゅう絞っている。

───還暦不行届 第七回 ノーカット版

変わった性格の天才が好みだとか、世話を焼くのが好きだとかそういうことを言いたいわけではない(むしろ私はお世話される側のタイプ)。夫婦それぞれが相手の仕事にリスペクトを持っていて、互いが刺激を受け合い「相手の実力が最大限発揮できるように」と心得ているのが、とても気高くて、やんごとないことに思えるのだ。

終わりのなき日常のなかで愛を継続させるために、子どもを作りなさいとか、情が大事と言う人もいるけれど、「敬意」こそがそれを実現させてくれるような気がする。

結婚するなら「相手においていかれないように、私ももっと頑張らなくちゃ」と思いながら1日1日を過ごしたい。全力で邁進している姿は、だらしない姿や理解しがたい生活習慣を「とるにたらないこと」にするだろう。

「ふるえるほどのしあわせ」はどこにある?

こう思うのは、きっと私だけではないはずだ。1986年に男女雇用機会均等法が施行されてから25年、女性の就労状況はめまぐるしく変わった。

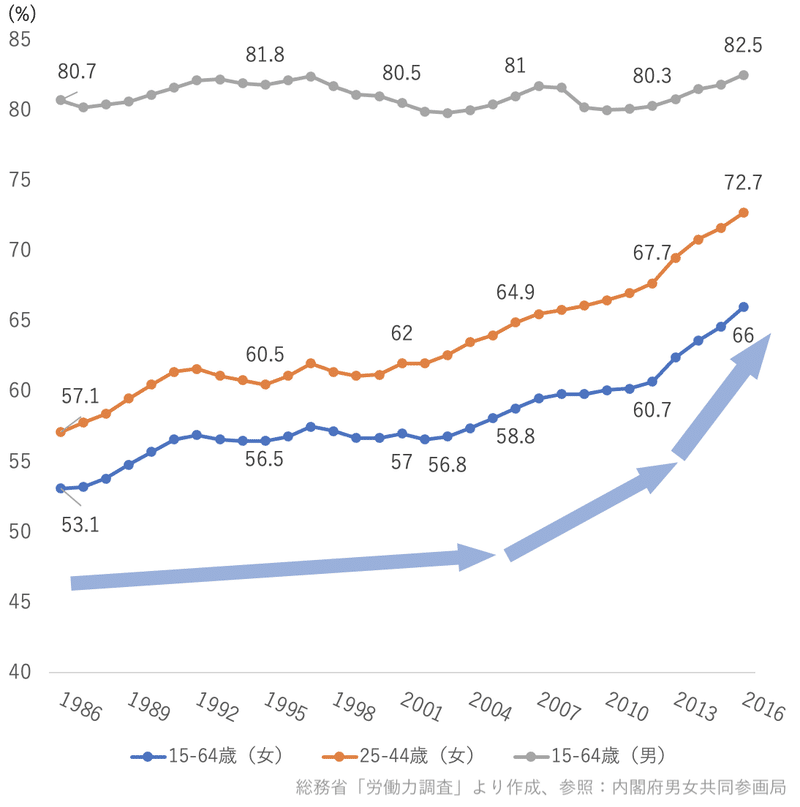

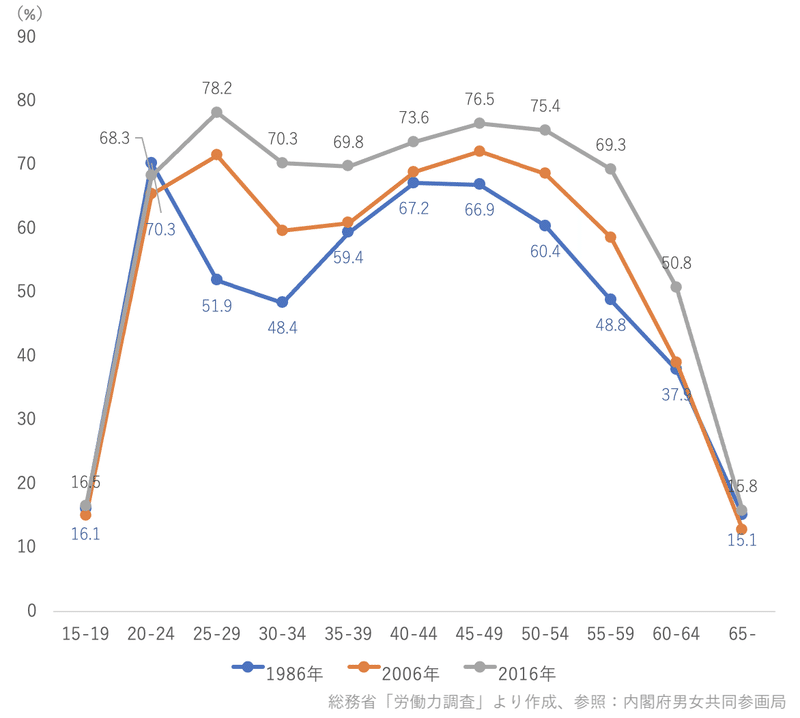

内閣府の男女共同参画局によると、生産年齢人口における女性の就業率は30年で13%も上昇したらしい。特に2006年から急上昇していて、例の漫画が連載されていた当時は、緩やかな伸びだった。女性の社会進出が普及しはじめたのは、ほんの15年ほどの出来事のようだ。

さらに年齢別の就業率を見ていくと、1986年では25〜30代までの世代の就業率は50%を切っている。「結婚や出産したら「寿退社」する時代だったのだ。仕事に全力投球する女性のことを「女捨てて頑張ってる」と揶揄する人すらいた。

私の「仕事でワクワクしていたい」という価値観は、女性も長く働けるようになった時代になったから、インストールされたものなのかもしれない。今は、女は捨てなくとも仕事はできるし、結婚しても"心にペンの刀を差して闘う侍"でいられる。

結婚が「『安心して暮らしていける一生のパートナー』と引き換えに自分が自分じゃなくなっていく」ものだとするならば、私は自分の仕事に新しい視点を持てるようになりたい。自分ひとりじゃ生まれないものを生み出せるようになる「結婚」ができれば「ふるえるほどしあわせ」が手に入る気がする。

では、恋から愛へ変わるフェーズに移行するとき、どんな形がいいだろう?

きみの仕事はとても素晴らしくて、私も大変刺激を受ける。私はこれからも”安心”して仕事がしたい。お互い熱中できるものを大切にしながら、気がついたらいい感じの老夫婦になっていたい。こういう意思表示ができるといい。

そう言えば、私は恋愛に関してかなり奥手なので、基本的に受け身でこの年齢になってしまった。プロポーズぐらいは自分でしてみてもいいかもしれない。ただかなり臆病なので、めちゃくちゃ時間がかかりそうだ。

「私と一緒に生活すると、きっと刺激がいっぱいで楽しいよ」と、遠回りなことを言いそうだ。ハイハイという感じで「じゃあ、指輪見に行こ」と外に繰り出すぐらいがいい(全然受け身である)。

指輪を見に行ったら行ったで「私はこれがいい!」「なんかちょっと違うんだよなー」と話し合い、結局別の指輪を選びそうだ。違う指輪はアリだ。個人として互いに敬意を払って暮らしていくわけなのだから。

このnoteは、ブライダルリング専門店 I-PRIMO × note企画

「わたしの憧れプロポーズ」に寄稿したショートショートです。

ひらけ、プロポーズ 特設サイト

#わたしの憧れプロポーズ #ひらけプロポーズ #アイプリモ #PR

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?