さよなら、こじらせ女子

「お前は俺が考える、現代のこじらせ女子だ」

伸ばしきった長髪を結び、下駄を履いて登校するような同級生に突然そう言われた。

「はぁ?」

その時、私は過労死寸前で休職中。心療内科に通いつつ、映画やアニメを見ては死にたい衝動を抑えているニートだった。

「とりあえずこれを読め」

2011年当時、AVライターとして活躍していた雨宮まみさんの『女子をこじらせて』という本だった。

AVに興味を持ったとき、私は自分が「女である」ことに自信もなかったし、だからAVに出ている女の人たちがまぶしくてまぶしくてたまらなかった。「同じ女」でありながら、かたや世間の男たちに欲情されるアイコンのような存在であるAV女優、かたや処女でときたま男に間違えられるような見た目の自分。そのへだたりは堪え難いほどつらいものでした。

序文からすさまじい吐露が繰り広げられ、思わず本を閉じた。衝撃的な単語はもちろんのこと、目をそらし続けていた、自分の恥ずかしい内面が並んでいたからだ。誰にも言ったことがないのに、なぜ言い当てられたような気がするのだろう?

AVライターでもなく、著者と同じ経験をしているわけではない。でも、確かに私はそこにいた。女として見られることを極度に怖れ、空回りし続けている自分が。

その後、「こじらせ女子」は二度も流行語にノミネートされた。濃淡はあれど、みんな生きづらさを抱えていたんだろう。

それから7年の時が経ち、2020年の足音が聞こえる今、ふと気がついた。最近、「こじらせ女子」って見なくなったな、と。彼女たちはなぜ消えたのか? そもそもなぜ2010年代初頭に発見されたのだろうか?

理由はきっとある。雑誌とインターネット、2つのメディアの上に。

雑誌カルチャーと女の子の生存戦略

ファッション誌を軸とした「女子力推し」の系譜は、1970年代に流行した「ニュートラ」まで遡る。

ニュートラが、男性に対して『私は女性です』と叫びながら歩いているファッションだとしたら、リセは、『男女平等』と呼びかけながら歩いている服かもしれません。(1976年9月5日号『anan』「あなたはニュートラ派? リセ派?」)

ニュートラとは『JJ』を筆頭にしたコンサバなファッションを指し、リセは文化系雑誌『Olive』が打ち出す個性的なそれを表す。ゼロ年代以降は、前者を赤文字系、後者を青文字系として区別するようになったので、こちらのが理解しやすいかもしれない。

ともあれ、長らく読者のアイデンティティを保証していたファッション誌は、女の子を大きく二分した。ニュートラ的な「男性を立て、それに寄りかかりたい」派閥と、リセ的な「自分の足で立ちたい」派閥だ。

70年代後半からの、男女平等を目指すウーマンリブとバブル景気によって、女性が自分の足でも立てる可能性がでてきた時代。男に媚びるのではなく、自分の好きな服を着ることを提唱する雑誌も数多く生まれた。自立するために「女を捨て」て働くキャリアウーマンを志す人も増えた。

80年代には法改正もなされ、いよいよ男女平等の時代が来る――しかし、リセ派が自分の足で立つことを、まだ世間は歓迎してくれなかった。

2003年、『Olive』が休刊したのが象徴的だ。同年、独身女性の心情を描いたエッセイ『負け犬の遠吠え』が大流行する。この時、「負け犬」と「おひとりさま」が発見され、女の子たちは気がついたのではないか。

バブルが崩壊して、この先の繁栄が期待できない絶望的な時代、孤独を虚空に吠える存在になるのは耐え難い。だったら、結婚してしまうのが吉。そのために「男を立てる」風を装う方が賢いと。

そんな打算から生まれたのが、「エビちゃんOL」だったのだろう。

Image: 小学館 via Amazon

「エビちゃんOL」と共に広がった「女子力」という言葉が、流行語にノミネートされたのは2009年のことだった。

パステルカラーのニットアンサンブルを着て、ふわふわとした巻き髪をたゆたわせる彼女たちは、キラキラしながら定時退社していった。さっさと結婚してクソゲーを終わらせる。こんな思いもあったのかもしれない。

一方で、女子力が謳われる世の中に生きづらさを感じる人たちがいた。「こじらせ女子」だ。

こじらせ女子の居場所になったインターネット

男性に媚びるのではなく、自立しなくてはならない。そうでなければ、男性を立てられない私は存在していいわけがない。

かつての「前向きな自立心」とは違い、敗北を知っている世代は、「仕方なく存在意義」を見出すしかなかった。例えば自分をピエロ化したり、文化系女子を気取ったり、タラレバ娘になったりして。

生きづらさを抱えた彼女たちを、救ったものがある。インターネットだ。

2006年にmixiが上場、2007年にiPhoneが発売。インターネット自体はそれ以前から普及していたものの、SNSとスマートフォンの流行によってネットがふつうの人々にも日常化した。人口が増えると、そこで生まれるカルチャーが爆発的に広がる。

「リア充」「非リア」というネットスラングが象徴的だろう。これは恋愛などリアルな世界を謳歌する人と、それができずにネットの世界でしか存在意義を見いだせない人の分断を示す。

ネット空間は、リアルに抗える土壌があった。ここで言うリアルとは、単に現実世界というだけではなく、「こうあるべきだ」とする「既存の価値観」もあったように思う。だからこそ、自虐的な発言をはじめ、ネガティブな表現が生む独特のおもしろさが許される。リアルの世界では「なし」とされることも「あり」とする懐の広さがあった。

そのためネットではこじらせ女子たちの嘆きが受け入れられた。これまで許されなかった「どうせ私なんか」という卑屈さや自虐が「キャラ」として許容されたのだろう。

男女平等の教育を受けながらも、結局のところ「女子力」が求められ、負け犬になるしかないことを知っていた生きづらい女の子たち。彼女たちは、「こじらせ女子」という名を手にし、許容されることで、不確かながらも存在意義を手に入れた。

しかし、この存在意義はドラッグのようにも機能した。「どうせ私は女として残念なので」と開き直ることは、ネットの許容力に反して、他者を遮断することだからだ。その先にあるのは、自立ではなく孤立だ。

結局、「どうせ私なんて」と他者を拒否するこじらせ女子は、孤独なままだった。彼女たちは成熟する機会を、キャラのために手放し続けたのだ。

ときに、こんなに生きづらい社会を作った「男子」を恨みながら。

もう、女子をこじらせなくていい

文化や流行を人々が語るとき、「年代」という言葉がよく使われる。「80年代はスカだった」「90年代のオルタナ」といった具合に。

しかし、「変化」は2000年、2010年という区切りの年に、突然起こるものではない。徐々に進んでいくはずだ。

2018年。文化を作る環境も、価値観も2020年代に向けて変わってきた。

青文字系の代名詞だった雑誌『CUTiE』が、2015年にその幕を閉じるときのメッセージが示唆的だ。

この25年以上で、おしゃれが「自分のための自由な楽しみや表現」ということも当たり前になりました。 「ほかの人の視線のために服を選ぶ」=コンサバティブな世界に対して、自由で革新的で創造的な世界を求めたCUTiEは十二分に役割を果たしました。

一方で、赤文字系も休刊しはじめた。現存する雑誌でも「モテ」という言葉は、ほとんど姿を見せなくなった。かわりに並ぶのは、「インスタ映え」「着まわし」「コスパ」など、機能性に特化したものだ。

Image:小学館 via Amazon

ひとつの雑誌にアイデンティティを置く時代でもなくなった。私たちは、好きなモデルのInstagramを眺めれば十分だし、表紙に起用されるアイドルによって雑誌を買ったり買わなかったりする。

「性別」に関する意識も変わった。例えばLGBTという概念が、ここ5年で飛躍的に認知度が広がった。かつては、男と女、2つしかないとされていた性別にはグラデーションがある。これを今や多くの人が知っている。

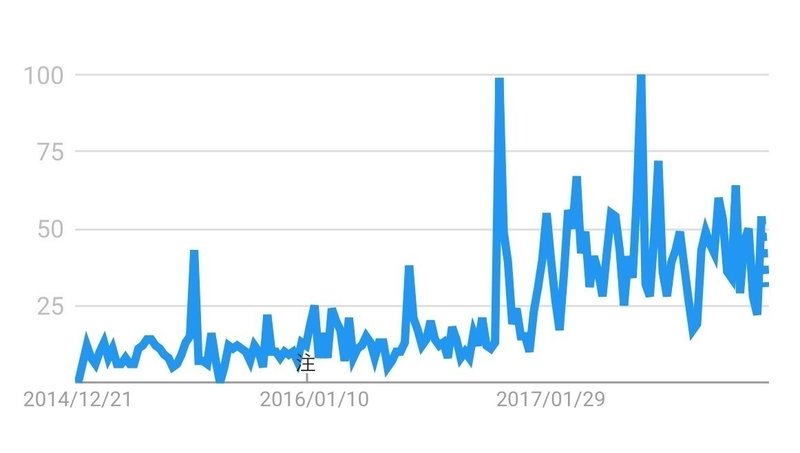

Google Trends / LGBTQ - 日本、2014/12/15~2018/01/15

かつて「女でつらい」とTweetしたら、「男もつらいんだけどな」というコメントがついた。「男性優位の社会なのに?」と、当時は思ったが、こんな吐露が聞けるのも環境が変わったからだ。

「草食系男子」が発見されたとき、強さを押し出さない彼らは、男らしくないと話題になった。それから10年以上の月日が流れ、草食系はただの性質となった。今では好意的に表現されることもある。

夫婦の3分の1が離婚するといわれる時代、結婚がゴールでもなくなった。まだ足りないと言われるものの、働きながら育児をする人も随分増えた。終身雇用の神話が崩壊する今、「パートナーには働いて欲しい」と言う男子たちも多い。

「女性性」自体が、融解しつつあるのだ。多くの時間を「こじらせ女子」として過ごしてきた私自身、いつのまにか女性性について考えなくなっていた。性別のカルマに縛られていた頃より、ずっと生きやすい。

単純に年齢にあわせて価値観が変わったのも理由だろうが、きっと時代の影響も大きい。この流れは、おそらくどんどん加速するだろう。男尊女卑の風潮や社会システムは、確かにまだ残っている。でも、時代にそぐわない過去の遺産は、バグを修正するようにアップデートしていけばいい。

ゼロ年代に思春期を過ごした私にとって、「こじらせ女子」というキャラはやるせない思いを昇華してくれる居場所だった。誰にも言えない悩みを抱えた自分を救ってくれたとも思う。「あなたは1人じゃないんだよ」と寄り添ってくれた気さえする。

しかし、『女子をこじらせて』を読んだときに、なぜ「恥ずかしい部分が書かれている」と思ったのか? それは、性別という先入観にとらわれている心の狭さと、自分を守るために他者を拒否する未熟さが記されていたからだ。

私は未だに自己肯定感が低く悲観的だ。でも、それは「女をこじらせている」からではない。性別ではなく性格なのだ。ネガティブであっても成熟はできる。「女は男を立てるべき」という考えは「男は立てられるに値しなければならない」ことを意味していたのも、今ではよくわかる。

時代と共に芽生えるアイデンティティがあるのなら、消える自意識があってもいい。性別に囚われる時代は終わりつつあるのだから。

さよなら、こじらせ女子。

Edit:Haruka Tsuboi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?