「廃墟の落書き」短編ホラー小説

<このシリーズは>

新しい建物には物語がない。

古い建物にはそこに居た人々の物語が潜んでいる。

古い建物とホラーが好きなわたしが、売家や廃墟に入り込んでは、そこに潜む薄暗い秘密や物語をあれこれ考察しほんのり恐怖を感じる、間取り付き読み切り短編ホラー小説。リドルストーリー。

土砂降りだからしょうがないよね。

わたしは頭の中で、そんな言い訳を繰り返しながら、侵入のタイミングを見計らっている。

廃墟の軒先に立ちつくす、登山用の装備をした一人の女、そして降り出した雨。

どっからどう見ても山登りに来た人が突然の雨に困っているようにしか見えない、うん、怪しくない。

さっきまでわたしは健全に登山を楽しんでいたけれど、雲行きが怪しくなってきたから、まだ遊び足りないものの早めに下山することにした。

山を下り、交通量の少ない国道沿いを駅に向かって歩いていると、雨がぱらついてきたので自分の判断が間違っていなかったことに満足していると、前方にポツンと佇む廃墟らしきものが見えてきた。

行きとは違う道にしてよかった。こんな素敵なものを見つけられるなんて、今日はついている。わたしはにやにやしながらその廃墟に近づいていった。

大型トラックも入れそうな広い駐車場と、ドライブインと書かれた大きいがぼろぼろの看板。古く大きな建物はまさに昭和の遺物といったおもむき。ああ、胸が高鳴る。

駐車場のアスファルトは割れた隙間からところどころ背の高い草が生えていて、わたしはその草に隠れるようにしてそろそろと建物に近づいた。

誰かのいたずらか、窓は割られているところもあり建物の中が見やすい。

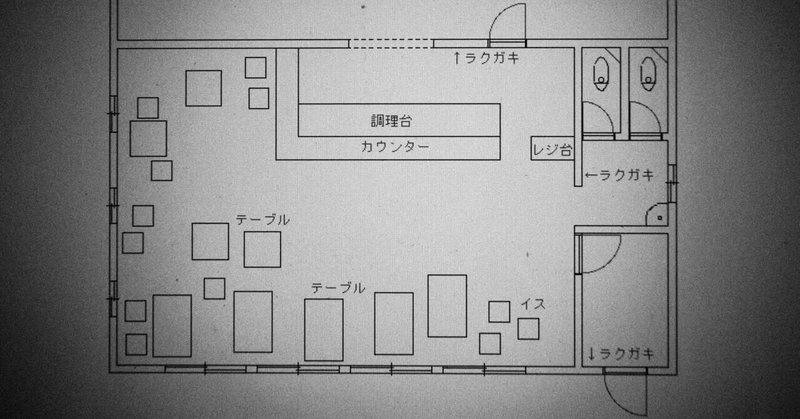

店内はテーブルや椅子が散乱していて、奥には造り付けのカウンターが見える。

建物の前を通る国道の交通量が多かった時は繁盛していたのだろう、しかし高速道路が開通したことで国道の交通量が激減し、つぶれたといったところか。

いやそれとも建物を見ても昭和に建てられたもののようだし、店主が高齢のため廃業したか。

どんな原因で廃墟になったにせよ、わたしの好奇心を刺激してくれることには変わりない。

入りたい、でも入れない、入っちゃダメ、不法侵入。

分かっている、それにこの歳で廃墟に侵入して捕まりましたなんて、ネットニュースを飾って笑いものにはなりたくない。

侵入を諦めきれず立ち去れないでいると、ぱらぱらと降っていた雨がわたしを後押しするようにどんどん本降りになっていく。

誰かに見つかっても雨宿りしていただけですと、何とかごまかせそうな今なら絶好のチャンスかもしれない。

どのみち、こうも強い雨ではリュックに入っている折りたたみ傘では心もとない。

侵入する、しないに関係なく、ここでいったん雨宿りしていこう。

雨粒が落ちてくる空を見上げてわたしは途方に暮れているふりをする。

ああ、雨が本降りになってきちゃったなあ、困ったなあ。

すみません、軒先をお借りしますね、雨宿りさせてください。

ああ、すごい雨だな、軒先では濡れてしまう。

すみません、少しだけ、建物の中に入らせてもらってもいいですか。

誰かに見つかった時の弁明を練習するかのように頭の中で一人芝居を繰り広げながら、国道を走る車が途切れる時を狙って、出入口のドア「日」の字のように枠がある下の部分のガラスが割れて入れそうなのでそこをくぐって建物内に侵入した。

じゃりっ。

割られて床に散らばったガラスを靴で踏みつける音が、廃墟に侵入しているという気分を否が応でも盛り上げてくれる。

入ってすぐのここは待合か、風除室か、小部屋になっている。

向かって左に開きっぱなしのドアがあり、そこから店内へ。

ちなみにわたしは廃墟に侵入するときは現状維持を心がけている。

廃墟は博物館の展示物のようなもので、べたべた触ってはいけないような気がしてしまうのだ。

物には極力触らない。ドアもなるべく触らず、開いている隙間から入る。ドアは開いていることの方が多い。湿気がこもらないように所有者が開けっ放しにしておいたのか、侵入者が開けたままにして去っていくのか、どちらにせよ好都合。

店内に入って、ひんやりと、そしてカビ臭いような湿った空気を体で感じつつ、外から聞こえる雨の音と、ゴオッとトラックが走り去る音にしばらく耳をかたむける。

建物の中に一歩入っただけなのに、外の音が遠い世界のもののように感じる。

なんだろう、この異世界にでも入り込んだような感覚。わたしはしばらくうっとりしてそれに浸っていた。

ずっとぼんやりしていたいがそういうわけにはいかない。雨がカーテンとなって人目を遮ってくれているうちに、探検を済ませよう。

店内を隅から隅まで見ていく。窓はところどころ割られていて、原型をとどめていないぼろぼろのカーテンが引っかかっている。古びて使い物にならなさそうなテーブルとイスが散乱。カウンターと調理台もあり、その後ろの壁は窓のようにくりぬかれていて、壁の向こうの部屋とやり取りができる。その窓の横にはドア。壁の向こうの部屋はたぶん厨房。

飲み物はカウンター前の調理台、料理は裏の厨房で作っていたのかな。

カウンターが途切れて店員が出入りできるようになっていて、その向こうにレジ台。

カウンターには埃がうっすらたまっていて、猫か狸か小さい動物の足跡が付いている。

床には割れた窓ガラスが散らばっていて、枯れ葉やごみがすみにかたまっている。

天井や壁は水で漏れたようなしみと、クロスがところどころはがれている。古い建物だから雨漏りでもしているのか。水がしみているということは腐っている可能性があり、そして崩れる可能性がある。

侵入を誰かに見られる危険ばかり気にしすぎて失念していた、天井が崩れるなどの危険だってあるのだ。

店内を見渡した後、カウンター内に入ると厨房へのドアの左の壁にマジックペンで書かれた文字を発見。

「このおくにおばけいるよ」

でました、廃墟あるある侵入者のいたずら落書き。

ほんとやめて欲しい。

せっかくこの建物が使われていた時代に思いをはせているのに、一気に現実に引き戻されるようで、正直興がさめる。

こんな目立つ落書きなんて明らかに廃墟になってから書かれたものだし、そうなると侵入者のいたずらとしか思えない。

落書きは断固反対だが、どうせやるならもっとこう気づく人は気づくくらいのささやかなものの方がいい。

見つけるつもりもないのに、ふと目に入ってゾクッとするようなそんな凝った演出をしてくれる落書きはないものかと、訳の分からない持論を頭の中でわたしは繰り広げていた。

はいはい、この奥におばけいるのね、と落書きを馬鹿にしながら、半開きになったドアから奥の部屋を覗くと予想通り厨房。

造り付けの調理台は残っているが物がほとんどなくがらんとしていて、部屋の中に入らずともここから充分、部屋中を見渡せてしまう。

もちろん、おばけもいない。

でもこういう廃墟で本当に怖いのはおばけより人間。

だってこんなところに入り込むなんてぜったい犯罪者だよ。

あれ、わたしもか。

それにしても残留物が少なく、昭和を感じさせてくれるものもない。

せっかく意気込んで侵入したのに残念。

そろそろ撤収しようかと思い、入ってきたドアに目をやるとまだ見ていないところがあることに気が付いた。そっちはたぶんトイレだろうな。

カウンター内から出て左に進む。

店内のお客から見えないよう目隠しの袖壁があって、向こう側は2畳ほどのスペース、目の前の壁には90㎝ほどの幅の腰窓、その窓の右下には小さな手洗いボウル。左側に並んでふたつドアがあり、開きっぱなしのドアから両方とも同じ和式の便器が備えられているのが見える。

あ、袖壁の裏にもまた落書き発見。

「たすけて」と鉛筆を何往復もさせて太くした文字。

またか、ついため息が漏れる。

さっきの落書きとはタイプが違うし、別の侵入者かな。

それにしてもなんでこんなところにたすけてなんて書いたのだろう。

廃墟の落書きなんて他の人を驚かすためにやるのだから、気づいてもらえなければ意味がない。こんなところに書いても見過ごされてしまう。

それよりもトイレの個室内に書いた方が、ここに閉じ込められた人が書いたように演出できそう。

いやでも閉じ込められている部屋にたすけてと書いても誰にも気づいてもらえないか。

それにしても不法侵入したあげく、落書きという器物破損行為まで行うとは何て図々しい。

わたしはこんなに遠慮がちに侵入しているのにと、訳の分からない怒りがこみ上げてくる。

自分だって勝手に侵入した犯罪者のくせに、それを棚に上げて頭の中で説教している自分自身が一番ホラーだ。

さて全部見て回ったし長居は危険、雨も小降りになってきたし今度こそ撤収しよう。

最初に入った風除室へとわたしは足を向けた。

入ってきた時と同様、出入り口のドアの割れたところをくぐるためしゃがむと、目の前の壁に小さな落書き。

「ついていく」

おっと、これはちょっとびっくりした。

うわあ、うまいな。

ガラスをくぐるためにはしゃがまなければならない、その低い目線に落書きをするとは。

お化け屋敷で終わったと油断した最後の最後に驚かされた気分。

おばけいるよの落書きと同じマジックペンかな、文体も似ているし同じ人だろう。

やるなあ、と妙に感心しながら国道を走る車が途切れるのを見計らって建物から外へ出る。

よし大丈夫、誰にも見られてない。

着ている防水のウインドブレーカーのフードをかぶり、小雨の中を再び駅へと歩き出すが、つい名残惜しくなり廃墟を振りかえる。

すると90㎝ほどの幅の腰窓から室内が見えて「た」の文字がうっすら見えた。

あれはトイレの窓だ、あの「た」は袖壁に書かれた「たすけて」だ。

ああそうかなるほど、あそこに書けば外から窓越しに文字が見える。

ふむ、なかなか凝った演出だったのかもしれない。

おもしろいことを発見できた喜びを感じながら、わたしは駅へと足を進めた。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?