「100日間生きたワニ」が伝えたかったことを考えてみる

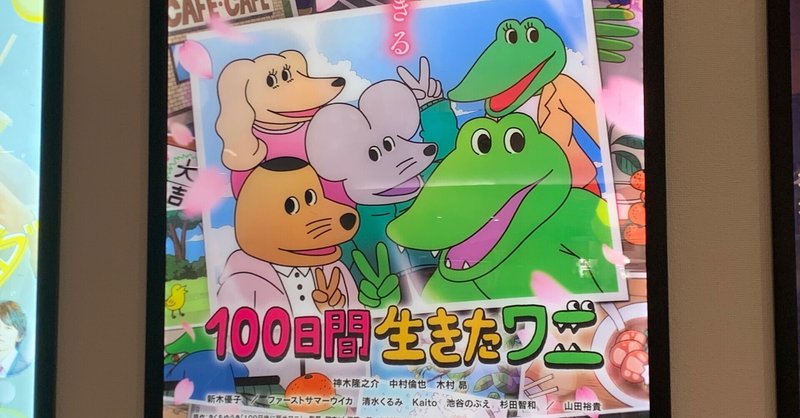

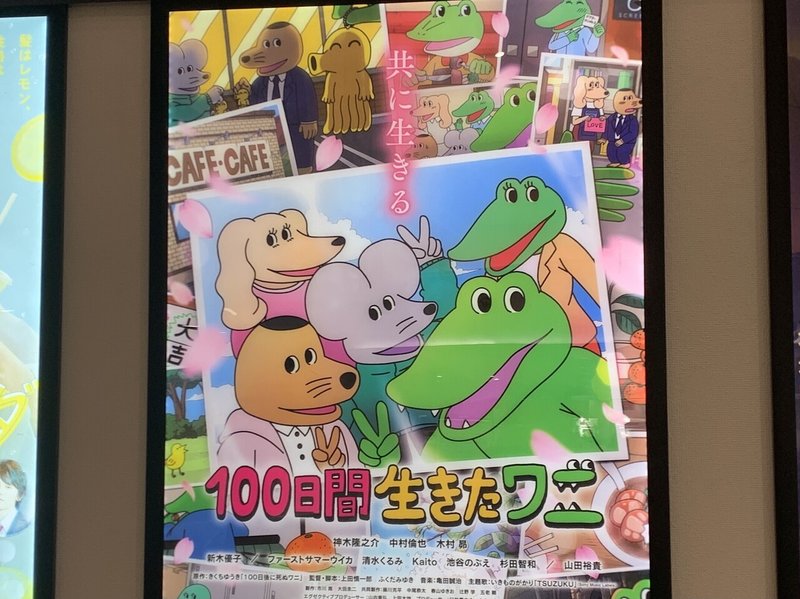

『100日間生きたワニ』を見てきた。去年Twitterで超絶話題になった『100日後に死ぬワニ』を原作とした映画です。

Twitterで連載してるときは、残り30日くらいからリアルタイムで読みはじめ、楽しませてもらった。最終回のツイートはエンゲージメント(見た人の反応の総数)が2億を超えたとか。少なくともSNSをやってて名前を知らない人はいないという、社会現象になった作品です。

ぼくは「熱狂的に好き!」ってわけではなかったけど、100日後に死を迎えるという”終わり”を見せることで、なんでもない日常の受け取り方が変わってくるという仕掛けはおもしろい。さらに100日間更新を続けて完結させたことには尊敬しかない。そんな原作が映画になるということで、最近アニメ映画にハマってるということもあり、見てみたいと劇場に足を運んだ。

***

さて、見終わった直後の正直な感想ですが…それは「おもしろいかどうかわからない」というものでした。え?それっておもしろくなかったんじゃないの?って思うかもしれないし、ぼくも一瞬そう思った。

が!違うんすよ。後半の展開にものすごく心が揺さぶられたんです。「グググっ…」って感じで、派手ではないけど力強く。この感覚はなんだろう?これはちょっと考えてみたい。この感情を揺さぶってくるものは一体なんなのか?

100日間生きたワニみた!

— わいざん|くっすんガレージMGR (@yzan_travel) July 13, 2021

いやぁ…率直な感想は難しい映画だな、と思った。おもしろいのかどうかわからない。ただ、後半はめちゃくちゃ心揺さぶられた!それがなぜか…と言われるとわからない…うーーん、ちょっと考えてみたい。見てよかったとは思ってる。制作陣のみなさまありがとうございました! pic.twitter.com/sjfrBmC3FB

そんなわけで見終わって1日が経過。あれから余韻と共に考えていると、少しづつ感じ取れてきたことがある。というわけでnoteに書いておこうと思う。ここからはネタバレありなのでまだ見てない人はご注意を。

***

まず、大前提としてこの作品は娯楽作品ではなく、人間を描いた文学作品なのかな、というのがぼくの所感。

人間じゃなくて動物じゃねーか!というツッコミは無しで。というか、動物だから多少のファンタジー感を残して説教くさくならずに済んでるのかもしれない。

モノローグ無しで説明がほとんどないので、キャラクターの心理を自分で読みとらなければならない。そのためにしっかりと間がとってある。(そこがイイ!)テンポよくわかりやすい刺激を求めてる人には退屈に感じるかもしれません。ただ、だからこそ見る人によって様々な受け取り方ができるので、ハマれば心を揺さぶるパワーがすごいんだと思う。

だから「さぁ、楽しませてもらおうか」という評論家目線ではなく、自分が「何を感じるだろうか?」という目線で見るといいのではないかなーと思います。

こう書くと「難しい映画なのかな?」と思うかもしれませんが、かわいくて、既に漫画で馴染みのあるキャラクター。さらには63分という短めの尺でやってくれてるのが秀逸。とっつき易く仕上がってます。

さて、前置きはこの辺にしてぼくの感じたことを話させてもらいますね。

***

まず、この映画のテーマは何かを考えてみたい。

"テーマを考える"っていうとなんだか偉そうだけど、ぼくはシンプルに「1番いいシーンはどこかを考え、そこから何を感じとったか?」で決める。

つまり"自分が受け取ったテーマ"ってことですね。

このテーマが心を揺さぶれば揺さぶるほど、ぼくは映画を見て「よかったなぁ…」と思う。自分の中にないものや、あるけど忘れてたものが刺激されてるわけだから。

というわけで、ぼくがこの映画で最もいいと感じたシーンをどうぞ。

心の傷を見せたカエルくんを励ますために、ネズミくんがワニくんの持ちギャグだった「6時のマネ」をした時、ネズミくんの目から思わず涙がこぼれた瞬間

ここですね。このシーンで「グググっ…」ってきた。理由はそのときはハッキリとはわからなかったけど、心揺さぶるものがあった。もちろん感動のシーンなんだけど、それだけではないような。このシーン、どこかで見たことある気がするような…

***

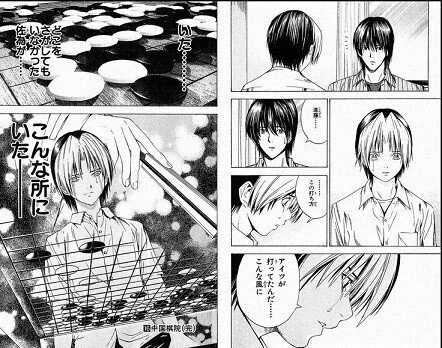

なんだったかなぁと考えてると、ハッとした。わかった!そう、かつてジャンプで連載されてた人気漫画、ヒカルの碁だ。ヒカルの碁で、主人公の進藤ヒカルが自分の碁の中に佐為を見つけたシーンだ!

運動好きで頭を使うことが嫌いなごく普通の小学校6年生である進藤ヒカルは、祖父の家で古い碁盤を見つける。碁盤の血痕に気づいたヒカルは、その碁盤に宿っていた平安時代の天才棋士・藤原佐為(ふじわらのさい)の霊に取り憑かれる。非業の死を遂げたという佐為はかつて棋聖・本因坊秀策にも取り憑いていたという。囲碁のルールも歴史も知らないヒカルであったが、「神の一手を極める」という佐為にせがまれて碁を打ち始める。以降、佐為はヒカル以外には姿も見えず会話もできず、物を動かすことすら出来ない存在であることを前提に物語は進む。

ヒカルの碁を知らない人ごめんなさい!

このシーンを簡単に説明しておくと、主人公ヒカルの前から、ある日突然、佐為(ヒカルが碁をはじめるキッカケになった幽霊)が消えたんですね。焦ったヒカルは佐為を探すんだけど、どこを探しても見つからない。その喪失感から、ヒカルは自らも囲碁を打つことを放棄してしまう…

佐為のおかげで出会った囲碁。自分だけ楽しむという気にはならなかったんだと思います。

大切な人を失う喪失感。

それは、一緒に歩いてきて、これからも一緒に歩むつもりだった道で突然1人になる。そんな感覚なのかもしれない。一緒に止まるか、1人で進むか…どっちも苦しい。そんな中でヒカルは一緒に止まることを選んだ。

ただ、かつての戦友と成り行きでどうしても1局だけ打たないといけなくなってしまい、この1局だけだから…と自分に免罪符を打ち、対局する。その中で、自分の打ち筋の中に佐為を見つけた、という場面です。

「どこを探してもいなかった佐為が…こんなところにいた」

このモノローグは自分の中に佐為が生きていることを指してるわけです。そしてヒカルは自分が碁を打つことが、佐為が存在したことを忘れない唯一の証明だと気づく。

***

このシーンとすごく似てると思ったんですね。そう、つまりワニくんを失ったネズミくんにとって、ワニくんが存在したことの証明はワニくんとの思い出の中にあると気づいたってことです。難しいのはワニくんとネズミくんが大切にしてたのが、囲碁のようなわかりやすい「何か」ではなく「日常」だったということ。日常、つまり他者との関わりです。

ネズミくん達はワニくんを中心に集まってました。映画の中ではワニくんが死んだ後の世界が描かれてますが、ワニくんなき今、自分たちだけで集まることもなく、疎遠になっている様子が描写されてます。

これはかつての「日常」を捨てたということ。その理由は「お前のおかげで得られたものを、お前がいないのに自分だけ楽しむわけにはいかない」というものだったと思うんですね。

この感覚ってハッキリと言葉にしづらいものじゃないですか。ぼくも今書いてて、すごく表現が難しいなって思ってます。そんな難しい感情を、この映画は見事に描いてる。舞台が事故から100日後の梅雨の時期だということも相まって、すごくジメジメと暗い雰囲気でうまく描かれてる。

一緒に行ってたラーメン屋が閉店し、同じ場所に新しいラーメン屋ができている。お店を見るけど、どうも入る気にならなくて立ち去る…家で誰とも接さずにカップラーメンを食べる。こういう表現とか見事だと思いましたね。

***

そんなワニくん亡き世界に突如飛び込んできたのが、映画オリジナルキャラクターのカエルくん。はじめは彼がワニくんの空白を埋める存在になるのかな?と思った。登場シーンの背中の見せ方がワニくんを彷彿とさせる映し方だったり、色も同じだし。バイト先も同じになって、ネズミくんと仲良くなろうとグイグイきたりと、まるでワニくんを失った喪失感を無理やり埋める為に現れたよう。

しかし、当然受け入れられない。カエルくんはワニくんとは全然違うキャラで明らかにウザいキャラ。でもぼくは受け入れられない理由がウザいからってのはミスリードだと思うんですよ。ここがおもしろい。

カエルくんはわかりやすくウザいので、見てる側もわかりやすく受け入れられない気持ちになる。けど、これがワニくんと似てるいい奴だったらどうだったろう?ぼくはどちらにしても受け入れられなかったと思う。

いい奴であればあるほど、受け入れられないとなると、自分を責めて苦しんだかもしれない。当たり障りなく、ワニくんのことには触れずに表面的に楽しく過ごすようになってたかもしれない。そうなるとあのシーンは生まれない。嘘っぽい日常が作られてしまうことになる。

いい奴、ウザい奴とか関係なく、誰も誰かの代わりにはならない。そういうことだと思う。カエルくんのあのキャラのおかげで、物語がわかりやすく展開した。ここが非常におもしろかった。

***

そんなカエルくんも、実は心に傷を負っていることがわかる。あるときネズミくんの前でそれを見せるんですね。それに何かを感じたネズミくんが、かつてワニくんを励ました景色のいいところにバイクで連れて行って、前述した「6時のマネ」をやる。そしてふたりで笑う。

この瞬間、ネズミくんは自分の中にワニくんがいることを知ったのでしょう。ワニくんが死んで避けてきた「人との関わり」の中でワニくんを見つけた。だから涙がこぼれたんだと思います。「お前…こんなとこにいたのかよ」って。

ぼくは今までの人生の中で、唐突に親しい人を亡くした経験がありません。なので、これは想像でしかないのですが、大切な人を亡くしたあと、変わらずにこの世界を生き続けることをすんなり受け入れるのは難しいだろうなと思うんです。それが故人のためだと頭ではわかっても難しい。

だからその"大切な人"との関わりの中で生まれたものを「自粛」してしまうのではないか。ヒカルが佐為がいなくなった世界で自分だけ碁を打つのをためらったように。

でも、ヒカルが碁の中に佐為を見つけたように、ネズミくんが人との関わりの中にワニくんを見つけたように、その人が生きた証明もまた、そこにしかないのではないかと思う。

大切な人を失う喪失感は、一緒に歩いてきて、これからも一緒に歩むつもりだった道で突然1人になる。そんな感覚なのかもしれない

先ほどこんなふうに書いた。故人を孤独にしたくなくて、人は立ち止まるのではないかと。

しかし、一緒に立ち止まることの方が、実は故人との距離が遠くなるという厳しい現実がある。当然、死別を経験したほとんどの人はそんなことわかってる。頭ではわかってる。でも、簡単に受け入れられることではない。これが生きるということの真理なんだと思う。

この映画のテーマは「故人が生きた証を忘れず、共に生きること」だとぼくは受けとりました。

***

ぼくもいつか、大切な人を突然亡くす時がくる。そのとき、立ち止まらず歩いて行くことはできるんだろうか。美しい日常の景色を見ながら、思わずそんなことを考えてしまう。

最後に、映画化にあたってタイトルが『100日後に死ぬワニ』から『100日間生きたワニ』に変わりました。

これは、漫画と映画のテーマが違うからだと思う。違うというか、漫画で表現したテーマを映画が引き継いている。

漫画は”100日後”という終わりを受け手に見せることで、なんでもない日常が大切だってことを教えてくれた。だから「100日後に死ぬ」という「現在から未来へ」向けてのタイトルになっている。どんな最後なんだろう?というサスペンス要素も含まれている。

対して映画は、死んだワニくんが生きた日々をどう受け止めるか?を軸においた。なので「現在から過去へ」向けた振り返りのタイトルになっている。

100日という区切りは受け手に向けられたもの。実際にはワニくんが生きたのは100日ってわけではないし、死んでから100日後まで心の中で生きていたってことなのかな?と捉えてしまいそうになるけど、それだと100日後は生きてないの?ってことになるし。

あくまで漫画の中で読者に向けられた100日間を、結末がわかった今、ぼくらがどう捉えるか?という意味での100日間だと思う。

なので、やはりこの作品はぼくらがどう受け取るか?というところが鍵であり、それ次第で名作にも駄作にもなる、写し鏡のような作品だと思う。

正解を当てにいく必要はない。ぼくのこの解釈だって正解かどうかはわからない。そもそも正解なんてあってないようなもの。ただ、映画を見て心が動き、その理由を考えた時間は本物だ。表面的な情報からは得られない豊かさがある。その時間が大切なのであり、それを確かめに劇場に足を運んで見てみたらいい。

『100日間生きたワニ』おもしろかったです。やっと"おもしろかった"と言えた。制作陣のみなさま、すばらしい作品をありがとうございました。

記事がおもしろかったら、サポート頂ければとても励みになります。が、無理のない範囲でよろしくお願いします。たぶんサウナ代に使わせていただきます。