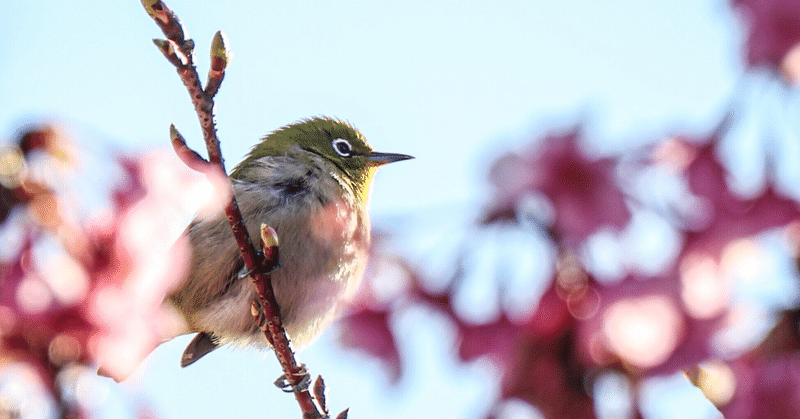

ああ、なんかもう小鳥がすごい。

「ことり」という小説を読んだことがきっかけで、図書館で「ときめく小鳥図鑑」を借りた。

それでもう、小鳥すごい熱がすごい。

求愛のため口移しで虫プレゼントするわ、ケガしてる振りで敵の気引いて巣を守るわ、青いし赤いし黄色いしふわふわでチュルチュルル…もうなんかすごい。

・・・

少し昔話になるが、小学校3年生の頃。

動物図鑑の鳥の飼い方ページを繰り返し開いた。

ヒナにはゆで卵の黄身をあげるのだとか。なんて残酷なエサ!!などとは気づかずに熱心に読んだ。卵は大好物だけど、小鳥になら分けてもいいと思えた。

そのとき鳥に熱を上げていたのは、話し相手が欲しかったから。

音を覚えてくれる小鳥と、会話とも言えぬ話をしてみたかったから。

その頃いつも一緒に遊んでいた風の3兄弟は、あまりにも気まぐれすぎて物足りなくなっていて。鳥の友達が欲しかった。

そのうちいつの間にか風3兄弟は姿を消し小鳥熱は冷め、犬を飼ったりしていた。

・・・

小鳥って本当すごい。

あんなに小さいのに、一生涯同じパートナーと過ごす小鳥もいるんだってよ!びっくり。

小説「ことり」には、小鳥がたくさん出てくるのは言うまでもないことで。

「そっか、小鳥って鳴いてるというか、歌ってるのか」と、改めてときめいた。

それで小鳥について少し知りたいな、と図書館で「ときめく小鳥図鑑」。

小説では、”鳥の出てくる本には鳥が隠れている”と表現されている。

登場人物が図書館で小鳥に関する本を片っ端から借りていくのだけど、関係なさそうな本でもひっそり小鳥が隠れており、本が開かれたら鳥が羽ばたいたり羽を広げるような描写が入る。

私の借りたこの図鑑には、パタパタチチチチルチルチルとたくさん鳥が隠れていて、小学校の飼育小屋の匂いを思い出す感じだ。

この「ときめく小鳥図鑑」を読んで、居ても立っても居られなくなってnoteを書いているので、ここからは少しだけ内容に触れてもいいですか?

きっとときめくから付き合って。

素晴らしいが止まらないのは「はじめに」のところから。

ささ、お入りください。

小鳥たちが、待っています。

で締めくくられるこの「はじめに」は、もう完璧。

その後は、時代と小鳥とを掛け合わせたお話や小鳥を愛した芸術家の話などが続き、小鳥と人の間に育まれた文化を知る。

なかでもぜひ紹介したいのは、ヤマガラのおみくじ占い。ヤマガラという小鳥が、おみくじ占いをしてくれるという昭和初期に流行ったものらしいです。

文字だけでは意味が分からず、YouTubeで調べてビックリ。

ぜひ見て。

そのあとは「小鳥手帖」とされ、小鳥の紹介ページが続く。

この章の充実も半端なくて、特徴をきゅんとまとめたキャッチコピーや小鳥目線から語られる自慢できること、などなど、小鳥愛が炸裂している。

例えば、「ヒヨドリ」。

他の鳥の餌を横取りするちょっと横暴な鳥らしいが「わんぱくなのは大目に見てね」とキャッチコピーが入り、小鳥目線の自慢は「飼い鳥として人気上々!平安時代で、だけど」と。

茶目っ気たっぷりで、ヒヨドリとの出逢いが楽しみになる。

他にも、もしも小鳥と話せたらー…などの妄想や、鳥好きあるある、鳥の巣のレシピ…もう、てんこ盛りだ。

とにかく、小鳥もこの図鑑も、すごい。

少し前に、木の下でスズメのちゅんちゅんを聴いていたら、肩にポトッと糞を落とされた。その糞は雨粒ほどの大きさで、やられた~の後、かわいい~とニンマリした。

今思い出したら、あの中には何かの種があったのだろうか、ちょっと気になっている。

今度、小鳥を探しに行こうと思う。

田舎育ちですが、上京して初めてキツツキが木をつつく音を聴いたんです。

吉祥寺の井の頭公園で「キツツキの音だよ、これ!この音!」と教えてもらって、2度聞き逃して、3度目に聴き取れたときのコツコツコツコツコツの感激が、今思い出されます。

お喋りしてるのか歌を歌ってるのかコツコツやってるのかー…耳を澄まして散歩したいと思います。

少し世界が違って感じられそう。

小鳥は通常一夫多妻。

生涯パートナーを変えない小鳥もいる。チュン。

・・・・おしまい・・・・

鳩もかわいい。

被害に遭ってないからそう思える、と友達から言われた。

被害なら遭ってるよ。

このままだと絶対蹴っちゃうぞ!って息の合わないスピードで横切られたぞ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?