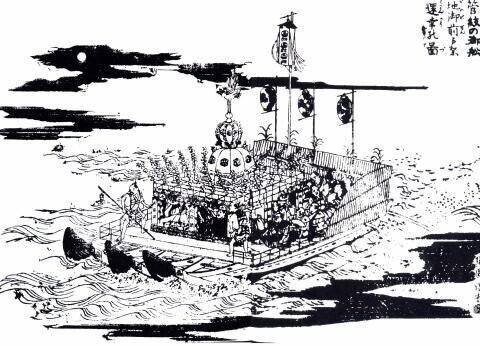

【紀行】御座船館(呉市倉橋町)

桂浜神社と財崎神社の間、県道沿いに宮島管絃祭で使われる「御座船」が展示されております。管絃祭の御座船、倉橋MADEでございました。

船舶修理、自然の入江を船渠として行っていたご当地倉橋島は、旧く先進の技術と技術者集団を擁していた…と云えば聞こえは良いですが。船舶造船を請け負う棟梁とその職人が集住してたという事。

仕事のないところにヒトは集まりません。

旧暦の06月17日、宮島では厳島神社の管絃祭が行われます。この管絃祭の御座船は、古くから倉橋町で建造され奉納してきました。

この由緒は明らかではありませんが、江戸時代の倉橋島の船棟梁・浜田屋善右衛門以来、代々浜田屋が奉納してきました。

御座船に使用された管弦船は、縁起が良いとされ、祭の後は希望の漁民などに払い下げられ、翌年の建造費にあてられていました。

御座船にはご神体(管絃祭用の御分霊)をお遷しした神輿と、渡御に伴う奏楽者(嚴島ゆえ、管弦雅楽演奏を同時に行う)「伶人」が乗船。広島市中区江波と呉市阿賀の曳航船が御座船を曳いて所定ルートを巡航。

対岸、地御前の社を往還する…という祭事。

現在は厳島神社から注文がある度に建造を行い、船は「嚴島管弦船倉橋御用講」の有志によって奉納されています。

ここに展示した管弦船は昭和37年と61年に建造された御座船です。

船底・両舷あたりの造作を見れば分かることですけど…船大工と宮大工はその技術が非常に近似していると云われます。

水を漏らさぬ仕組みでなければいけないわけですから、精密さ(木の特性をよく知って)が要求されたんですな。

ここで、残念なお知らせ。

本年2022年は厳島神社管絃祭、御座船渡御はなさそうです。縮小斎行(祭事のみ)ということで、神職さんだけによるお祭なのか詳細は未定。

渡御がメインのお祭りで、御座船使わずにどうやって…あ、そうか。動力船使って神輿だけ乗せた船が対岸に渡御…みたいなことかしらん。

行ったことないのよね…(てへぺろ)

イロイロ、反省。

今度はちゃんと行こーっと。(逃)